- 杉森絵里子(Eriko Sugimori) 助教(2013年7月当時)

記憶エラーはどのように起きるのか

私は、記憶についてのエラーがどのように起きるのかを研究しています。例えば、どこかへ外出するときに、「あれ?わたし家の鍵かけたっけ?」とわからなくなってしまうことはありませんか? 私自身、このような記憶エラーが多いので (笑)、メカニズムに興味をもち、この研究を始めました。基礎研究で明らかにした記憶エラーの理論を日常に役立てたいと思い、現在は、応用研究にも力を入れています。

「何かしながら」でエラーが生じる

ある特定の記憶について、その記憶の源が何であったか判断することをソースモニタリングと呼びます。ソースモニタリングの中でも、見たか否かについてのモニタリングをインプットモニタリング、実行したか否かについてのモニタリングをアウトプットモニタリングといいます。

基礎研究では、自分が見た/実行したという感覚がきちんと得られない場合、もしくは誤って得られてしまった場合、その後の記憶エラーを引き起こすということを明らかにしました。例えば、先ほど触れた「あれ?わたし家の鍵かけたっけ?」というアウトプットエラーは、携帯電話で話しながら家の鍵をかけたりしていると起こりやすくなります。「鍵をかけた」という感覚が薄れるからです。

妄想傾向をもつ人の記憶エラー

記憶エラーの研究は、精神疾患のメカニズムを知ることにもつながります。統合失調症という病気は、自己主体感(自分がしている感覚)の障害だといわれています。例えば、よくある症状のひとつである幻聴は、自分がこころの中で思っていることや自身のつぶやきを、自己によるものと認識することができず、他者にいわれていることと考えてしまうから起きるといわれています。もう一つ多い症状は妄想です。これも、自分の頭の中で考えていることなのに、自分の考えだと認識できないために起こります。

そこで、応用研究では、妄想傾向や幻聴傾向のある人に見られる記憶エラーを調べました。実験は、精神病では通院していない健常者(実際には大学の学生)を対象としています。

まずインプットエラーについて、妄想傾向と視覚記憶に関する実験を行いました。具体的には、各被験者がポジティブ/ネガティブな妄想を持つ傾向にあるかどうかを質問紙で測り、それがインプットエラーに及ぼす影響を調べました。

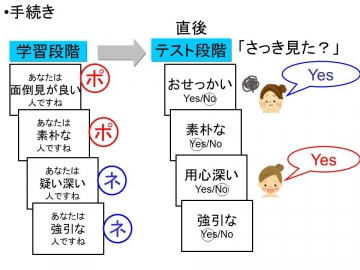

例えば、「あなたは面倒見がいいですね」というパネルを見せて、その後に「『あなたはおせっかいですね』と書かれたパネルを見ましたか?」と尋ねます。この場合、正解はNoなのですが、ネガティブ妄想傾向が強い人だと、Yesと答えてしまいます。実験の結果、ポジティブな妄想傾向をもつ人は、ネガティブなほうの形容詞を見せられたにもかかわらず、ポジティブなほうの形容詞を見たと誤って解答する傾向が見られ、逆のケースでも、同様の傾向が見られました。妄想傾向に沿って、記憶変容が起きていたということです(図1)。

次は、先ほどの実験とは異なり、「あなたは面倒見がいいですね」というパネルを見せた直後と2週間後に、「『面倒見がいい/おせっかい』のどちらを見ましたか?」と2択のテストを行いました。その結果、直後のテストでは、どちらの妄想傾向者もほとんどエラーを起こさなかったのですが、2週間後には、やはり妄想傾向に沿ってエラーが生じました。従って、時間経過とともに、記憶変容が起きたと考えることができます。

図1:ポジティブ/ネガティブ傾向と記憶変容との関係を調べる実験(提供/杉森助教)。左が学習段階。「ポ」はポジティブ語で、「ネ」はネガティブ語。右がテスト段階。例えば一番上の「おせっかい」は、対応する学習段階では「面倒見が良い」だったのでNoが正解だが、ネガティブ妄想傾向のある人は、Yesと答えてしまいやすい。

幻聴傾向は記憶エラーの傾向を変える

またインプットエラーについては、幻聴傾向と聴覚記憶の関係も研究しました。具体的には関連語テストというものを行い、幻聴傾向のある人は、自分で連想した語を他人から聞いたと判断してしまう傾向が高いことを明らかにしました。

アウトプットエラーについては、幻聴傾向と行為記憶の関係を研究しました。実験では、被験者に「りんご」や「たぬき」といった具象名詞単語とともに、「発声」「口真似」「想像」のいずれかを提示します。例えば、「発声、りんご」と提示したら、被験者は声に出して「りんご」と言い、「口真似、たぬき」の場合は、声は出さずに「たぬき」と口だけ動かします。また、発声の場合は、変換された自分の変な声が聞こえてくるパターンもつくりました。それぞれの単語について、発声したかどうかを尋ねると、声が変換された場合、誤答する(つまり、「発声していない」と回答する)確率が高くなりました。さらに、幻聴傾向と発声したか否かの判断の正誤との間に、負の相関があることも明らかにしました。つまり、人は自分の声と違った声が聞こえてくると、自分が話しているという感覚が残りにくいということです。もしかすると、幻聴傾向の人は、聞こえてくる声と自分が思っている自分の声とが一致していないのかもしれません。

学習時に脳のどの部分が賦活するのか

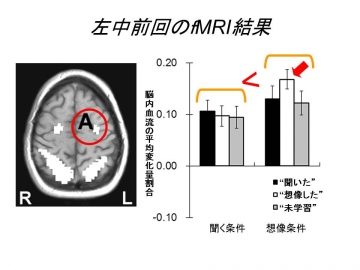

最近行ったのは、fMRI研究です。fMRIとは、外部からの刺激や課題の実行によって脳のどの部分が活動するかを、MRIという装置を使って画像化する方法のことです。まず、被験者にMRI装置の中に入ってもらい、単語を聞いてもらうか、その音声を想像してもらうかしました。その後、その単語について「聞いたか/想像したか」を答えてもらいます。すると、次の3つの脳の箇所について活動が見られました。

まずは左中前頭回という部分で、ここは何か行為を想像・計画するときに賦活する場所だといわれています。実験ではここが賦活した場合、学習時に想像した語について、テスト時に「想像した」としっかりと解答できている傾向が見られました。つまり、何か想像してここが賦活すると、その後も「自分は想像したんだ」という感覚が残るということです。

図2:左中前頭回は赤線で囲んだ部分。右のグラフは、右側が学習時に想像した場合、左側が聞いた場合で、黒が「聞いた」、白が「想像した」、灰色が「聞きも想像もしなかった」と解答した場合。縦軸は脳内血流の平均変化量割合。

次は、左下前頭回という部位で、ここは発話するときに賦活する場所だといわれています。実験では、学習時にここが賦活した場合、想像した単語も、聞いた単語も、テスト時にはどちらも「聞いた」と答えてしまう傾向が強いことがわかりました。つまり、この部位は、声がきれいに、上手にイメージできたときに賦活し、結果として、想像した声でも、「聞いた」と判断してしまったのです。想像するのがうまい人ほど、聞いたことなのか、想像したことなのかの判断が難しくなってしまうということを意味します。

最後の上側頭回は、聞いているときに賦活する場所だといわれていて、想像するときには賦活しないとされています。しかし実験の結果、幻聴傾向が強い人ほど、単語を想像しているときにもここが賦活しているという結果になりました。つまり、幻聴傾向者は聞いていなかったのに、脳では聞こえている場所が賦活していたということです。

研究を社会に役立てる

fMRI研究では、画像を撮影するのに時間がかかるため、1日に実験できるのは、一人の被験者のみです。被験者の方も、MRI装置の中に長時間いなければならないという負担があります。私が研究において苦労するのは、こういったところです。でも、実験よりも論文を書くことのほうがつらいと感じます。現象がおもしろくても、同じような研究がこれまでほんとうにやられていなかったかを調べたりするのに、てこずります。

しかし、私がこのような研究をしていくことによって、人が起こす記憶エラーには個人差があるということを社会に知らせることができます。私はそれが自己や他者への理解につながり、さらにどうすればエラーを防げるのかのヒントにもつながることを願っています。また、統合失調症のメカニズムはまだ正確に解明されていません。そのため副作用のある薬が治療に使用されることもあります。ですから、研究を通して統合失調症のメカニズムを解明し、より効果的な治療法につなげることは、私の将来的な目標の一つです。

取材・構成:青山聖子/秦 千里/大根田 諒

協力:早稲田大学大学院政治学研究科J-School