- 参鍋篤司(Atsushi Sannabe) 助教(2013年5月当時)

幸福度研究と経済学

幸福であることは、生きていく上で欠かせないことです。人はどのようなことから幸せを感じるのでしょうか、幸福度はどんな要因により上昇するのでしょうか。「人は幸福だから笑うのではない。笑うから幸福なのだ」とフランスの哲学者アランの『幸福論』の中の一節にあります。幸福だから笑うのか、笑うから幸福なのか、私は、幸福の因果関係を探り、人々の主観的な生活の評価や幸福感を明らかにするための研究をしています。

従来の経済学では、経済が成長し、国民の所得が安定的に増加することが最も幸せだと考えてきました。しかし現実には、いくらたくさん賃金が得られても、必ずしも満足というわけではありません。本当に私たちを幸せにしてくれるものは、賃金以外のものかもしれないからです。人の特性や心理は、経済行動に大きな影響を与えることが明らかになり、最近の経済学では、従来の合理性モデルに心理学的なアプローチを組み合わせて分析するようになりました。

企業などでは、労働のインセンティブ(行動へと駆り立てるもの)を高めるために昇進や年功序列、成果主義、効率賃金などの仕組みを取り入れています。それらを取り入れたことが、生産性やイノベーション、幸福度、満足感などへどのような影響を及ぼすでしょうか。また、進学や就職、結婚など人生における選択が所得や幸福度などにどのような影響を及ぼすのでしょうか。雇用や賃金などこれまで労働経済学でとりあげてきたパラメータを説明変数とし、幸福度や満足度などを被説明変数として、回帰分析することで、どんな傾向があるのかを解析します。

幸福度を評価する

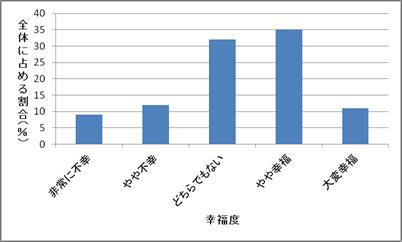

幸福度の評価は、「とても幸せ」から「大変不幸」まで幸福の程度を5段階にしていろいろな人に選択してもらいます。幸福度の評価はかなり主観的なものなので、信頼できるのだろうかと思われる方も多いかもしれません。1年後にもう一度回答を得て、評価を比較すると、データの信頼性を比較的高いことがわかります。幸福度の質問に対し、多くの先進国の回答は、「どちらでもない」、または「やや幸せ」に分布していました(図1)。

図1:幸福度の質問(左)と幸福度の分布(右、約6万人の調査結果)。多くの人々は「どちらでもない」、または「やや幸せ」と回答した。

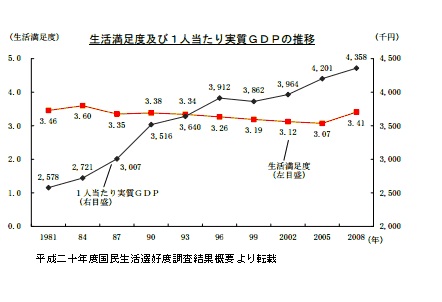

近年の研究の結果から、国民所得や実質GDP(物価の変化を調整した実質的な所得)が増えても、幸福度は改善しないことが明らかになっています(図2)。これを幸福度のパラドックスといい、幸福度を決定する要因は、所得だけではないことが示されました。

その背景を探ると、自分の所得が上がっても、まわりの所得も上がっていて相対的な位置は変わらなければ満足度は上がらないことがわかりました。つまり、絶対的な所得よりもむしろ他人の所得との相対関係が幸福度に影響しているのです。

図2:幸福度のパラドクス。戦後、1人当たり実質GDPは劇的に増加したが、生活満足度はそれほど上昇していない。

所得格差と幸福度

所得の分配が幸福度に及ぼす影響を分析した研究では、ヨーロッパ各国では、所得の格差が大きくなると幸福度は低下しました。一方、米国では、このような影響は見られませんでした。このことからヨーロッパ人は米国人より不平等度が低い社会を好ましいと考えていることがわかります。

企業内の賃金の格差は、所得の格差と同じような概念です。企業で賃金格差が拡大すると、仕事の満足度はどう変わるのでしょうか。この関係を企業単位で解析すると、あるポイント以上で満足度が低下しました。つまり、ある程度の格差は仕事の満足度を上昇させますが、格差が広がりすぎると満足度は低下するのです。同じ企業で働く上での公平感が損なわれ、満足度が低下するのでしょう。

近年では、多くの企業で成果主義が取り入れられていますが、必ずしもうまくはいっていません。その原因は、賃金格差が大きくなりすぎていることが一つの要因だと思います。プロスポーツでも、特定の選手だけが大変高額な年棒を得ることができ、賃金の格差が広がっています。プロスポーツでも同様のことがいえるのか、検討する予定です。

人生における選択と幸福度

職業選択や結婚など人生におけるさまざまな選択においても、従来の経済学では人は合理的な行動をとるとモデル化して分析してきました。ところが、人は迷信を信じるなど、非合理的な選択をすることがあります。私は、そのような選択が賃金や幸福度に及ぼす影響を調べています。

A型はきちょうめん、B型はお調子者といった血液型性格判断は、科学的な根拠がないにも関わらず、信じている人がたくさんいます。そこで、この迷信が労働生活や結婚生活へ及ぼす影響を調べてみました。信じている人の場合、嫌いな血液型の人と結婚する確率は有意に低く、また嫌いな血液型の人と結婚した時の満足度が低いことがわかりました。労働市場への影響はみられなかったものの、このような根拠のない迷信が、自己の行動に影響を及ぼす可能性があると考えられました。

さらに、先行研究を考察してみました。日米の大学生の幸福度を比べると、米国の方の幸福度が高いことが明らかにされました。米国の親の子供への期待は漠然としていますが、日本の親は具体的な傾向があり、日本の子供は親の期待に応えているかどうかが容易にわかります。そのため、満足度が低下すると考えられています。そうなると職業の選択も大企業志向になったり、親の仕事を継いだりする率が高まります。それが、イノベーションや起業に影響を及ぼすかもしれません。

また、別の研究では、結婚初年度の金銭的価値を幸福度で測ると、約2500万円であると試算されています。夫婦間の満足度は、共通の趣味を持ち、活動をすると高まり、子供を持つと共通の時間が減るので低下すると分析されています。このような結果を踏まえ、政策や企業のビジネスにおいてワークライフバランスの対策などをとるべきでしょう。

結婚や仕事などの選択は人生をどのくらい幸福にするのか、データや要因分析によって、とらえにくい幸福の客観的な姿が明らかになります。そして、幸福度から社会の在り方を探ることができます。たとえば、失業をすると幸福度は大きく低下します。失業した時のセイフティネットを拡充するよりも、雇用を守り、雇用を生み出す政策の方が幸福度を高めるので、失業対策に幸福度を取り入れると、よりよい対策になると考えられます。

このように、幸福度の経済学は、新しい公共政策を立案するうえで重視される可能性が十分にあります。私は、幸福の姿を明らかにしつつ、幸福度を取り入れることで社会を変えることができるのかを実証していきたいと思っています。

取材・構成:佐藤成美

協力:早稲田大学大学院政治学研究科J-School