- 後藤英明(Hideaki Goto)助教(2013年4月当時)

景気分析や金融政策だけが経済学ではない

私の現在の研究テーマは、「言語が違うと、資源や利益の望ましい分け方も変わるだろうか?」というものです。

経済学を専門にしている私が、なぜこのようなことを研究しているのかと疑問に思われるかもしれません。「経済」学というからには、「日本の景気はどうなのか」とか、「日銀の政策をどう評価するか」など、経済に関わることを研究しているはずだと思われて当然です。

伝統的な経済理論とその限界

実際、1970年代までの経済学は、市場メカニズムをおもな研究対象としていました。多くの経済学者が、「たくさんの商品(財)があっても、それらすべての需要と供給が一致する価格の組は存在するか」や、「その価格の下でなされる資源配分は、どのような特徴をもっているか」といった問題を研究していました。

しかし、これらの問題を分析するための経済理論では、消費者は自分のことしか考えず、価格のみに基づいてどの財をどれだけ買うかを決めると仮定していました。たしかに、ふだん買い物をするときのことを考えると、とくに問題はなさそうです。しかし、私たちの周りには、これらの仮定が成り立たない状況がたくさんあります。

例えば、私が高校生のとき、地元の駅の近くに2軒の床屋さんがありました。料金は1軒が2000円、もう1軒は3600円でした。私が通っていたのは、3600円のお店です。なぜならばそれは、部活の先輩のお父さんがやっておられるお店だったからです。

もし私が、先輩とそのお父さんのためにそのお店に通っていたのであれば、「自分のことしか考えない」という仮定は成り立ちません。他方、私が打算的で、先輩に気に入られるために通っていたのであれば、価格とは別の、戦略的な理由があったことになります。

このような戦略的な状況を分析することを可能にしたのが、ゲーム理論です。

ゲーム理論の導入と経済実験

ゲーム理論とは、個人の行動の結果が、他の人々が何をしたかによって変わるような状況を、数理的に分析するための理論です。ゲーム理論を用いれば、相手の出方を予想し、それに応じて自分の行動を決めるような、戦略的な人間の行動を分析・予測することができます。

ゲーム理論が経済学に導入されるに及んで、経済学者は、市場における企業間の競争はもとより、収穫物の分配方法に関する交渉や投票行動にいたるまで、幅広い現象を厳密に分析することができるようになりました。

それを受けて表舞台に登場したのが、経済実験です。経済実験では、参加者どうしが戦略的なやりとり(=ゲーム)をする状況を実験室でつくり出し、参加者の行動を観察します。したがって、①そのような状況で人々が現実にどうするかを知ることができ、また、②ゲーム理論による予測と実験結果を照らし合わせることができます。

「望ましい」分配方法に地域差

例えば、2人で1万円のお金を分けるゲームがあります。1人はこの1万円をどのような割合で分けるかを提案し、もう1人はその提案を受け入れるかどうか決めます。受け入れれば提案どおりにお金が2人に支払われますが、拒否した場合は2人とも何ももらえません。カリフォルニア工科大学のCamerer教授や彼の共同研究者たちは、このゲームを世界各地で行い、提案される分配方法やそれに対する反応が、地域によって異なることを見いだしました。

彼らの調査によれば、不思議なことに、市場経済が発達している社会に住んでいる人々ほど、提案が50:50に近づきます。他方、ペルーのある部族では、4分の1程度しか相手に渡さない人が多く、しかも、相手はそれを受諾します。つまり、このような分配方法が望ましい、または、当たり前だと考えられているのです。さらに、インドネシアのある部族では、相手に6割以上あげることを提案し、相手がそれを拒否する、という事例が数多く報告されています。

これらの調査結果は、人々の共有する「望ましさ」が地域によっていかに異なるかを如実に示しています。

言語が違えば望ましい分配ルールも変わるか

それでは、なぜ地域によって人々が望ましいと思う分配ルールが異なっているのでしょうか。第一に考えられる要因は、自然環境でしょう(この点についてはあとで簡単に触れます)。それに加えて私は、言語も影響を与えているのではないかと考えています。

言語にはさまざまな側面がありますが、私がいま注目しているのは、単語の体系です。つまり、ある事物や現象をどれだけ細かく分割して、それぞれに名前をつけるか、ということです。

例えば、藍染職人の方々は、私たちが「藍色」と一括して呼ぶ色を17~19種類に分け、それぞれに名前をつけて区別しています。しかし、なぜ3種類や100種類ではなく、17~19種類なのでしょうか。

おそらく、藍色を3種類にしか見分けられなければ、お客さんの希望に応えられず、客足が遠のくでしょう。逆に、100種類に見分けてそれぞれに名前をつけても、多くのお客さんには違いがわからず、大変なわりにはあまり得るものがないのではないでしょうか。色合いを見分け、呼び分ける労力と、それによる利得が天秤にかけられた結果、長い年月の間に17~19種類に落ち着いたのだと推測されます。

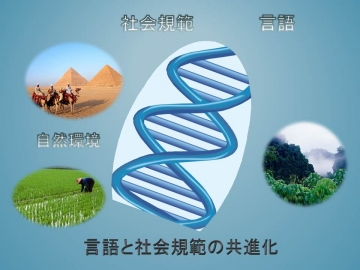

より一般的に、異なる感受性をもった人々が共同で何かを生産し、その利益を分配する場合も、同じように考えることができます。状況を細かく識別し、呼び分けるのは大変です。しかし、そうすることによって、より状況に適した行動をとることができるため、より多くの分け前にあずかれる可能性が高くなるでしょう。これらの要因のトレードオフの結果、一定程度まで細かく呼び分ける人々が最も高い効用を得ていれば、多くの人々もそれにならい、それらの人々によって合意される利益の分配方法が社会のなかで繰り返されます。そして、くり返されているうちに、その分配方法がその社会で「望ましい」分配ルールとして皆に認識されるようになっていくのだと推測されます。このように、ある社会における言語(単語の体系)と分配規範は、共進化すると考えられます。

もしそうであれば、「利用可能な資源がどのくらいあるか」、または、「それらは毎年どのくらい確実に利用できるか」といった環境要因は、単語の体系や望ましい分配ルールに対してどのような影響を及ぼすでしょうか。これらの問題を現在研究しています。

図:言語と社会規範は共進化すると考えられる。(提供/後藤助教)

相互理解の場としての言語

これまで経済学では、「言語が違うと人々の考え方や行動はどう変わるか?」という問題は、ほとんど研究されてきませんでした。

しかし2013年になって、アメリカの著名な経済学術誌上に興味深い論文が発表されました。この論文によれば、現在と未来を文法的に区別しない言語を使う人々は、区別する言語を使う人々と比べて、より多く貯蓄し、より健康に気をつかうのだそうです。現在と未来を区別しないため、「明日は明日の風が吹く。今は好きな物を買ったりタバコを吸ったりして、楽しく過ごそう」とは考えない傾向がある、ということが示唆されます。

このように、言語の違いが考え方や行動の違いと結びついているとすれば、言語に着目することによって、望ましさや慣習の地域差を説明できるかもしれません。

何を望ましいと思うかは人それぞれ異なっており、それが原因で争いが生じることすらまれではありません。しかし、「自分は自分、他人は他人」と思っているだけでは、相互理解は進みません。言語を通して、なぜ自分はあることを望ましいと思い、なぜあの人たちは別のことを望ましいと思うようになったのか、その仕組みを明らかにすることができれば、他の地域の人々のみならず私たち自身のことをも、より深く理解することができるのではないでしょうか。

取材・構成:山下敦士

協力:早稲田大学大学院政治学研究科J-School