- 足立透(Toru Adachi)助教(2012年11月当時)

カミナリの正体は

雷は長い歴史の中でずいぶんと人々を悩ませてきました。14世紀のミュンヘンでは、教会の塔で鐘を鳴らす仕事をしていた人が雷に打たれて30年間で100人亡くなったという記録が残されています。人々は雷をおそれ、神として信仰し、その怒りに触れないよう願ってきました。紀元前2200年、アッカド帝国の印章にはすでに雷の女神が描かれています。

雷が科学の対象となったのは18世紀のこと。アメリカのベンジャミン・フランクリンは導電性の糸をつなげた凧を実験室から雷雲に揚げました。すると、接地した導体と凧糸の間に火花が散るスパーク放電がおこり、「雷の正体は電気だ」とわかったのです。

天空をたち昇る光を見た―雲の上の雷

一風変わった雷の目撃証言が1880年代に科学誌Natureに掲載されました。それは、船長の目撃証言で、「雷が発生していたとき、しばしば上にピカピカと光るものがたち昇るのを見た。ロケットが昇るがごとく光が上がっていき、とても雷とは思えなかった」というものでした。

その記事からおよそ100年後、1989年にミネソタ大学の研究グループがロケット搭載用カメラのテスト中に偶然この光を捉えました。それからは「雲の上の雷」の研究もされるようになりました。

現在では、これらは大きく分けて4種あることがわかってきました(図1)。

図1:雷雲より上で起こる、新しい雷現象。飛行機の高度(10km)からロケットの高度(100km)でおこる。スプライト、エルブス、ブルージェット、巨大ジェットの4種があり、これらをあわせて高々度放電発光現象(TLE:Transient Luminous Event)という。(Pasko,V.P., Nature 2003, 423, 927-929.より)

第一は「スプライト」です。高度50-90kmで起こり、比較的赤い色をしています。発生時間は5-50msという短い時間ですが、ハイスピードカメラで撮影するとその動きがわかります。雷雲から地上へ雷が落ちるとその遥か上空からたくさんのビーズのような光が枝分かれしながら降りていき、全体がパーっと明るく輝きます。

ちなみに、地上に落ちる雷では、数十μs(マイクロ秒、一秒の百万分の一)の放電が何回か連続しておきます。そのため、光り続けている時間は数百msになり、スプライトは雷よりも短い時間に感じられます。

実は私もスプライトを地上から肉眼で2度見たことがあります。

1回目は赤く光ったような気がしましたが、2回目は白いように思いました。しかし自信をもってはっきりと色を識別することはできず、そもそも、それが実際に自分の目で見たことなのか思い込みなのか確証がもてないくらい短い時間の出来事でした。

第二は「エルブス」です。これは、東北大学の私の出身研究室が発見した現象で、高度90kmくらいで起こります。スペースシャトルが飛ぶ電離圏と呼ばれる領域が始まる高度が100kmくらいですから、エルブスは宇宙の入口で起きていると言えます。水平方向に直径300-700km、リング状に広がります。東京から大阪くらいまでを覆ってしまうようなスケールです。エルブスはスプライトよりさらに短い時間で、0.5msくらいしか光りません。ハイスピードカメラでも1コマか2コマに写るくらいで、いまだに動画で広がっていく様子を記録した人はいないようです。

第三は「ブルージェット」です。雲から上に噴き上がり、その高度は40kmくらいまで達します。スプライトやエルブスとは異なり、ブルージェットは地上への落雷とは独立して起こる現象です。ブルージェットの発生は、雲の中の雷活動と関連していると考えられているのですが、そのメカニズムには謎が多く残されています。

第四は「巨大ジェット」です。ブルージェットの大きなもので、およそ100kmまで噴き上がります。光っている時間はブルージェットより少し長く、100-300msです。

最初に報告された船長さんの目撃証言は、「ロケットが昇るように」だったので、ブルージェットか巨大ジェットだったのではないかと私は思っています。

人工衛星から雷現象を観測

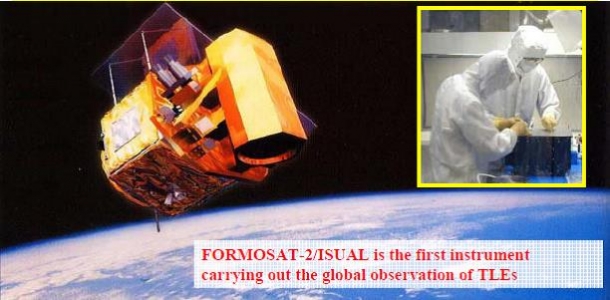

私は台湾の人工衛星FORMOSAT-2に搭載したISUALという観測器の開発にかかわりました(図2)。この観測器は世界で初めて、地球全体に発生するTLEの観測を可能としたもので、光を感知するとその光の強さ、明るさの時間変化、光の色(波長)を記録します。2004年の打ち上げから8年間データを蓄積してきました。

図2:足立助教が開発に加わったISUAL。(提供/足立 透 助教)

TLEの発生メカニズムを理解するためには、その原因となる雷活動の様子を詳しく観測することがとても大切です。ところが人工衛星から見ると、TLEは雲に邪魔をされずに観測できるのですが、雷は雲が邪魔をして観測が難しいのです。雷には二種類あり、雲の中だけで光って終わるものと、地上にまで落ちてくる雷とがあります。もしこれらを区別して観測することができれば、現象の理解に大きく役立つと考えられています。そこで私は、過去の人工衛星では調査されていなかった雷光の色(波長)に注目して、その性質を理解する試みに取り組んできました。そして、波長の情報が、雲の中の雷と地上への落雷を区別する手立てとなること、また、その発生プロセスを明らかにする鍵となることが次第に分かってきました。

世界観が変わるような躍動する地球の姿を

私は今、TLEを水平方向、時間軸方向に解析することに挑戦しています。

水平方向の解析では、全地球の緯度経度方向にどのようにTLEは発生しやすいのか、気象との影響はあるのかといった解析を試みています。

時間軸方向の解析では、季節によってTLEの発生に何か影響があるのか、あるいは周期性があるのかといったところに着目しています。

太陽は27日周期で自転し、11年周期で活動していることが知られていますが、こうした太陽の動きとTLE現象に何か関連があるのかといったことも調べていきたいと考えています。

これらの研究を通じて、躍動する地球の姿を捉えたいのです。地球のある地点で起きている雷のような電気現象が地球の別の場所で起こる現象と関わっていたり、あるいはそれらが太陽の活動と関連があったり・・・。もし、このような因果関係が実証されてくれば、地球人の世界観、宇宙観をも変えうるのではないかと思うのです。そんな発見をしたいというのが私の夢です。

現在では、船乗りやパイロットだけでなく、高校生がスプライトの観測に取り組んでいたり、アマチュアのスプライトハンターが光を自動検出するソフトウェアを作り出していたりします。みなさんも雷雲をみつけたらスプライトやブルージェットが見えないか空をじっくりと眺めてみてはいかがでしょうか。

取材・構成:大石かおり

協力:早稲田大学大学院政治学研究科J-School