- 木田哲夫(Tetsuo Kida)助教(2012年7月当時)

水泳から研究へ

私は大学時代、筑波大学の体育専門学群に所属しており、3年生までは水泳競技一色の生活を送っていました。ところが4年生になり研究室に出入りするようになると、研究が徐々におもしろくなり、大学院へ行って研究を続けたいと思うようになりました。研究者になりたいという特別なきっかけがあったわけではありませんが、周りの先生方や研究意欲の高い同僚にも恵まれ、研究を続けたいと思ううちに、研究者としての道を歩んでいたのです。

「注意」の働きと仕組み

ヒトの認知機能には様々なものがあります。そのひとつに「注意」というものがあります。注意とは、周囲に存在する多くの情報の中から、不必要な情報を排除し、必要な情報だけを選択する機能およびその仕組みです。例えば、多くの人々の会話が聞こえるパーティー会場で自分に話しかけている人の声だけを聞き取る、いわゆるカクテルパーティー効果がそうです。実際には、周囲の人たちの話し声などたくさんの雑音がありますが、会話相手の言葉や身振り手振り、視線などに能動的に注意を向けることで、会話相手からの情報のみを抽出しているのです。また、たくさんの物が入った鞄から手探りで携帯電話だけを取り出すといった行動にも、注意という機能が働いています。この場合には触覚に注意が向けられます。注意が様々な日常場面で働く機能であることは、これらの例を見ただけでも想像するにたやすいかと思います。

注意に関する研究は、心理学的研究においては100年以上前から行われており、注意が向けられた感覚情報は素早く正確に認知されることが分かっています。一方、注意が働く際の脳のメカニズムについては分かっていないことが多いのが現状です。ここ数十年、脳の活動を可視化するニューロイメージングの技術が飛躍的に発展し、認知機能にかかわる脳内機構の詳細な解明が可能になってきました。そこで私は、こうした脳科学の手法を用いて、脳で注意がどのように表現されているかを調べています。

いつ、どこで脳が活動するか

注意の研究で、ひとつの重要なテーマとなるのが、「どの処理段階で注意が働いているか」という問題です。入力された情報が脳内で処理され出力されるまでの間で、注意がいつ、どこで働いているのか(時空間動態)を明らかにする研究が古くから進められていますが、これらのほとんどが単一の感覚系だけを扱った研究です。そのため、現実世界により近い実験条件である、様々な感覚系から多種多様な入力がある状況下での注意の働きはあまりわかっていませんでした。

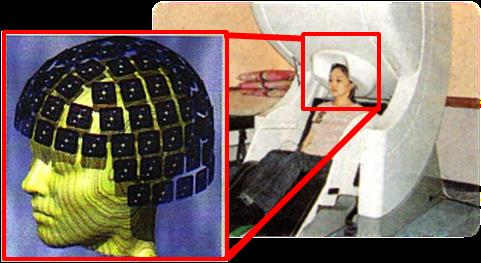

このことを明らかにするために、私が用いているのは、脳波・脳磁場計測(EEG/MEG)という方法です。脳の電気的活動を記録したものが脳波、この電気的活動に伴って生じる磁場を記録したのが脳磁場です。この方法では、頭に取りつけた電極やセンサーで脳波や脳磁場を測定し、信号源推定法という特殊な方法を使って脳の活動領域を特定します。今回は、306個のセンサーを頭に取りつけて脳磁場を計測しました。EEG/MEGは、1000分の1秒という細かな時間間隔で脳の活動を計測できるため(時間分解能が高い)、脳活動の時空間動態を検証するには最適な手法です。

図1:MEG計測装置(生理学研究所、提供/木田哲夫助教)

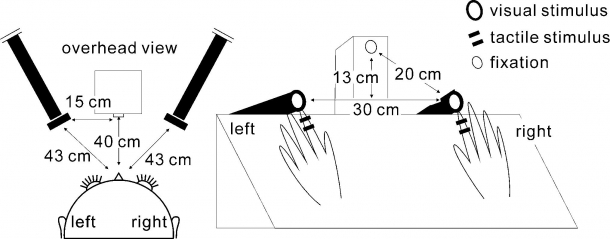

ここで紹介する実験では、MEGで被験者の脳磁場を測定しながら、注意に関する簡単な課題を行ってもらいました。図2のように、左右2ヶ所に視覚刺激を与える装置をセットし、左右の手には触覚刺激を与える装置をセットして、これら全4種類の刺激をランダムに1秒前後の時間間隔で繰り返し与えます。ほとんどの場合、刺激は単発で提示されますが、まれに2連発で提示される場合があります。被験者には事前に、「右手の触覚に注意を向けて、右手に2連発の刺激を感じたらボタンを押してください」といった課題を与えておきます。こうして被験者の注意を右手の触覚に拘束します。同じ要領で、右側の視覚、左側の視覚、左手の触覚に注意を向ける、という3条件、計4条件を行います。そして、視覚・触覚刺激に対する脳磁場の応答をMEGで測定します。刺激に注意を向けた条件と向けなかった条件とで脳の応答を比較すれば、注意が脳の応答にどのように影響するかがわかるわけです。

図2:被験者には左右2ヶ所からの視覚刺激と、左右の手に触覚刺激をランダムに与える(提供/木田哲夫助教)

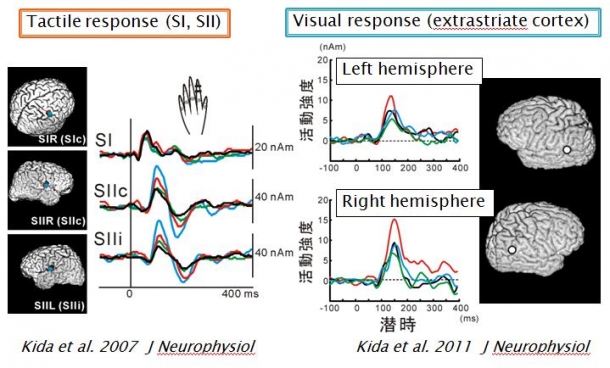

実験結果から、視覚、触覚いずれの刺激に対する脳の応答も、注意を向けていない時より注意を向けていた時の方が増強されることが明らかになりました。また、注意によって活動が増強される脳の領域は、感覚野という、それぞれの感覚入力を専門的に処理する領域の中でも比較的高次な処理を行う部分であること、また時間的にみると感覚入力後0.1~0.2秒という早い段階にあることが分かりました(図3)。

もう1つ興味深かったのは、右か左いずれかの視覚刺激に注意を向けたときに、それと同じ側に提示された触覚刺激に対する脳の応答が増強したことでした。つまり、ある空間位置から提示される視覚刺激に注意(視覚性の空間的注意)を向けているはずが、別の感覚系(ここでは触覚)にも注意の効果が及んでいる、ということです。さらに、その逆の効果すなわち視覚刺激に対する脳の応答も触覚への空間的注意(触覚性の空間的注意)によって増強しました。このような現象はクロスモーダルリンクと呼ばれており、異なる感覚系の間に双方向性のつながりが存在する証拠として、近年注目が集まっています。空間的注意におけるクロスモーダルリンクの時空間動態を明らかにしたのは、この研究が初めてです。多種感覚を扱う研究は、これまでの個々の感覚系で細分化された研究から脱皮して、巨視的な観点からヒトの感覚系全体をより現実に近い形で捉えるための重要な研究テーマです。このように脳科学は私の研究に限らず、現実世界に近い研究へと向かって少しずつではありますが着実に歩みを進めています。そこには、長い間蓄積された基礎的知見が極めて重要な役割を果たしていることも忘れてはならないことです。

最後に余談ですが、今回の研究では脳磁場計測の方法論的な理由で、新たな視覚刺激装置を作成する必要がありました。いろいろと議論した末、光ファイバーを使ったオリジナルの視覚刺激装置を技官さんや共同研究者と共同作業で開発することにしたのですが、厳密な実験に耐えうる、安定した刺激を得るにはかなりの時間と労力を要しました。このような日曜大工的な作業以外にも、プログラミングやデータ解析など、長い地道な作業の積み重ねがあって初めて興味深い結果を得ることができるという研究の醍醐味を再確認できた、記憶に残る研究でした。

図3:【左】触覚刺激において注意が働いたときの脳の活動領域と脳磁場応答。グラフの青い線が、注意を向けていた時の触覚刺激に対する脳磁場応答を表す。赤線が、視覚刺激に注意を向けていた時に、その視覚刺激と同じ空間位置から提示した触覚刺激に対する脳磁場応答を表す(黒線がその逆側の視覚刺激に注意を向けていた時)。黒線よりも赤線で脳磁場応答が増大した(クロスモーダルリンク)。上からSⅠR:一次体性感覚野(右脳)、SⅡR:二次体性感覚野(右脳)、SⅡL:二次体性感覚野(左脳)。高次処理を行うSⅡの活動が増強した。【右】視覚刺激についても、注意が働いたとき、高次処理を行う脳領域の活動が増強した。(提供/木田哲夫助教)

今後の展望

今回の研究では、脳の活動に注意が及ぼす影響の時空間動態を明らかにしてきました。しかし、古くから知られているように、脳の各領域は神経線維で密につながっており、領域同士が情報のやりとりを行うことによって初めて機能を発揮する複雑な器官です。ヒトが注意を向けようとしている時にも、このような情報のやりとりが行われているはずです。また脳は全体として機能する器官ですので、個々の領域間のつながりが脳全体ではどのようなネットワーク特性として働くのかも興味深いところです。このことを明らかにするためには新たな方法論が必要とされます。そこで現在、時空間動態だけでなく、脳領域間の情報のやりとりや脳全体のネットワーク特性が注意にどのように関与しているのか研究しており、興味深い知見が得られつつあるところです。

取材・構成:秦 千里/後藤 明日香

協力:早稲田大学大学院政治学研究科J-School