- 小松睦美(Mutsumi Komatsu)助教(2012年4月当時)

NASAのインターンに参加

私は彗星の粒子や隕石に含まれる鉱物を調べています。

この研究の道に進むきっかけとなったのは、修士課程1年のときに参加したNASAのサマーインターンでした。このインターンでは、NASAの研究者からマンツーマンで指導を受け、1人が1つのプロジェクトを仕上げます。私が滞在したジョンソン宇宙センターは、NASAの中でも特に重要な役割を担う施設で、有人宇宙飛行に関する研究開発や、宇宙飛行士の選定・訓練を行ったりしているだけでなく、アポロが持ち帰った月の石などアメリカの所有する地球外物質の管理・研究を行っています。このように刺激的な環境の中、私はLLコンドライトという隕石を分析して、もとの小惑星がどんなものだったかを推測する研究をしました。それがとても楽しくて、もっとこの研究を追究したいと思ったのです。これがきっかけとなり、現在でもNASAの研究者と共同研究を行っています。

隕石や彗星の粒子からわかること

太陽系は、今から約45.6億年前に誕生したと推測されています。まず宇宙空間に漂うガスやちりが集まって回転を始め、次第にその中心部の温度・圧力・密度が高くなって太陽が生まれました。そして、残ったガスやちりから小惑星が形成され、それらが衝突を重ねて、現在のような太陽系になったと考えられています。ですが、こうしたモデルは、他の銀河の観察をもとに組み立てられたもので、実際の太陽系の形成過程については不明な点が数多く残されています。

私たちは、地球外物質、特に隕石や彗星の形成過程を調べることで、太陽系の進化の歴史の解明を試みています。隕石や彗星は、地球のように大きな天体を形成していないので、太陽系初期の古い情報を冷凍保存している重要な物質なのです。

彗星の粒子に、ないはずのものが存在した

ここ数年、私はNASAのスターダスト探査機が持ち帰ってきた、彗星の粒子を調べています。探査機には、サンプルを採取するためのハエたたきのような装置がついていて、これで彗星のちりをかすめ取ります。ハエたたきの部分には、スポンジ状のエアロゲルが詰まっていて、その中に粒子を捕獲します。カプセルの帰還後、彗星粒子は一粒ずつ丹念に取り出され、樹脂に埋めて薄くスライスされたものが研究者たちに配られます。この粒子は数マイクロメートルという、髪の毛の直径よりずっと小さいものです。ちなみにこのときスターダスト探査機が持ち帰った彗星の粒子は、200粒くらいでしたので、探査にかかった費用から考えると、「1粒1億円」ともいわれる、大変貴重な粒子です。

彗星粒子は世界各国の研究者が研究を行っていますが、実際の彗星粒子の分析結果から、驚くべき発見がありました。彗星は、太陽系外縁部と呼ばれる、太陽からかなり離れた冷たい場所から来ることから、低温でできる物質と氷からなるとこれまで考えられてきました。ところが、実際の彗星粒子には、カルシウム(Ca)やアルミニウム(Al)に富む鉱物や、カンラン石と呼ばれる鉱物が含まれていたのです。このような鉱物は、1500度以上の高温でできるもので、太陽系外縁部でつくられるはずがありません。この結果、まず、太陽の近くで高温の物質が形成されたあと、太陽系外縁部に飛ばされて、彗星を形成したということがわかってきました。

そして、高温でできる鉱物が含まれるということは、彗星粒子と隕石が、似た起源をもつということを証明しています。一般的に彗星と小惑星は違うものと考えられていますが、この分析結果から、両者のボーダーラインが曖昧になってきたのです。

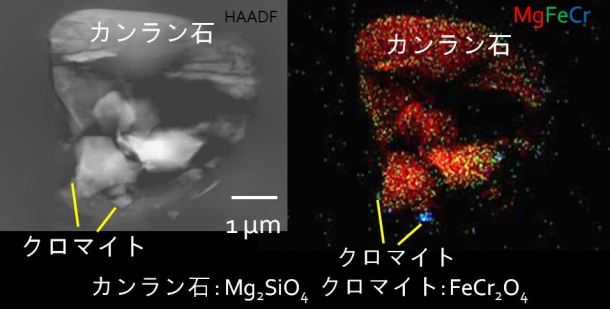

カンラン石の他にもう1つ、予想していなかった鉱物が含まれていました。それはクロマイトといい、他の彗星ではほとんどみつかっていない珍しい鉱物です。私の分析している粒子は、太陽系の始まりの時期にガスからできたカンラン石と、クロマイトが共存しているものです。クロマイトは、一度固化して再加熱されるときにできる鉱物ですが、隣にあるカンラン石は溶けた形跡がないため、このような組み合わせで粒子が存在しているのは、大きな謎です。この理由については、現在研究を行っているところですが、太陽の近くでカンラン石ができ、何らかの原因で小惑星の近くで二次的な加熱を受けてクロマイトができ、彗星の領域まで飛ばされたのではないかと考えています。

図:左はサンプルを電子顕微鏡で観察した写真。右はマグネシウム(Mg)を赤、鉄(Fe)を緑、クロム(Cr)を青でマッピングした図。赤い部分がカンラン石、青い部分がクロマイトにあたる。

生命の起源は宇宙から?

日本でも、2010年に「はやぶさ」が小惑星イトカワのサンプルを持ち帰ったことが大きな話題になりました。イトカワは、私がジョンソン宇宙センターで研究していたLLコンドライトと同じ岩石でできています。つまり、イトカワはLLコンドライトの母天体の1つということです。私は当時、LLコンドライトの母天体が加熱を受けたときにどういう変化があったかを知るために、実験室で実際にLLコンドライトを加熱して変化を調べていました。この変化をさらに詳しく調べるために、現在、イトカワのサンプルを用いた研究を申請しているところです。

そして、「はやぶさ2」の打ち上げ計画も立てられています。「はやぶさ2」では、小惑星イトカワよりも、より始原的な天体、つまり、水や有機物がある可能性の高い小惑星からのサンプルリターンを計画しています。

隕石には、水や有機物が含まれていることが多く、これが地球の生命の元になったのではないかという説があります。「はやぶさ2」は2014年に打ち上げられ、2020年に地球に戻ってくる計画なので、まだ先ですが、生命の誕生についての情報をもってきてくれるのではと期待しています。

取材・構成:秦 千里

協力:早稲田大学大学院政治学研究科J-School