- 滝沢研二(Kenji Takizawa)准教授(2011年6月当時)

スペースシャトルの跡継ぎとなるオリオン宇宙船

私は米国のライス大学に所属した4年前から、パラシュートの性能を評価するための数値解析技術の研究を行ってきました。このパラシュートはNASA(米国宇宙開発局)が開発している宇宙船「オリオン」に搭載するため設計しているものです。

現在、世界15カ国による国際宇宙ステーション計画が進んでいます。国際宇宙ステーションとは、宇宙に浮かぶ実験施設です。そこに人や物を運ぶためにスペースシャトルが活躍していますが、2011年7月の打ち上げを最後に引退します。その代わりの宇宙船としてオリオンを開発しているのです。オリオンは、スペースシャトルより小型のロケットで、打ち上げられると有人のカプセルのみ宇宙に到達します。地球に戻るときは、翼の付いたスペースシャトルではなくパラシュートを使います。そのほうが、打ち上げる機体を軽くでき、コストも安くなるからです。

パラシュートは、大きな傘全体で空気を受け、その空気の力で、降下速度をコントロールできます。カプセルには直径25メートルもの大きなメインパラシュートと減速用のドローグパラシュートを装備し、パラシュートにより減速しながら地球に着陸する計画です。

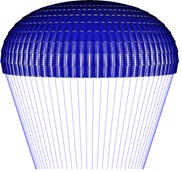

3つのパラシュートが開いている様子。パラシュートの上部に空気の乱れの状態を示す。(提供/滝沢研二准教授)

ゆっくり、安定した状態で落下させる

パラシュートの最適な条件は、ゆっくり降下し、安定であることです。ゆっくり落ちなければ墜落して危険ですし、安定しなければ乗り心地が悪くなってしまいます。両方の条件を満たすようにパラシュートを設計しています。パラシュートの性能は実証実験で確認しますが、実証実験は時間もコストもかかります。実験を効率的に行うため、設計したパラシュートの動きを事前にコンピュータで再現し、性能を評価して、条件をしぼりこみます。たとえば、傘上部にある穴は、パラシュートを安定させるために重要な役割を果たしますが、空気が抜けるため降下速度にも影響します。そこで、穴の位置を変えたり、大きさを変えたりして動きを再現し、速度と安定性がちょうどよくなるデザインを探します。

穴の位置を変えてデザインしたパラシュート(提供/滝沢研二准教授)

とはいえ、パラシュートの動きを再現するのは大変難しいことです。パラシュートは周囲の空気の力により簡単に変形します。変形すると、パラシュートの流体力学的な特性が変わります。パラシュートの動きを再現するためには、このふたつの現象と、空気とパラシュートの相互作用を含めて解析しなくてはなりません。このような流体(空気)と構造(パラシュート)の相互の作用を解析することを流体構造連成といいます。私たちは、流体構造連成により、パラシュートの動きを再現するための計算技術を開発しました。

流体と構造の方程式をとく

パラシュートの動きを再現するために、構造を解析する力学の方程式と流体を解析する力学の方程式をたて、それらが整合するように計算していきます。空気は常に動いている流体で、非常に複雑な動きをします。そこで、空気を物質が連続的につながっている状態とし、パラシュートのまわりの空気を3次元の数百万個の格子に切り分けます。そして、その格子ごとに状態量を数値化し、流体の方程式をときます。そうすることで、格子を数値のように扱え、格子をもとに全体の解析ができます。たとえば、格子ごとの空気の流れがわかれば、全体の流れがわかると考えます。パラシュートも非常に複雑な形状をしているので、数万個くらいの格子に切り分け、構造の方程式をといていきます。細かく切り分けているので、パラシュートの表面の小さなくぼみなどもすべて計算できます。これらの計算は、スーパーコンピュータを使っても数日かかる大変複雑なものです。

流体と構造の境界面の相互作用も計算するのですが、計算をスタートする前に構造の式と流体の式を整合させるのが難しいところでした。流体をうまく表現したとしても、構造が合わなければパラシュートは破たんしますので、計算もできなくなります。そうならないよう、計算の初期条件を決める仕組みをつくるには数カ月かかりました。

非対称なものと対称なものの相互作用として考える

流体と構造の両式を満たす条件を見つける鍵となったのは、パラシュートの動きが対称になるように、条件を動かしたことです。本来、パラシュートは非対称の動きをしますが、それを無理やり同心円状の対称なものにし、一方、空気は非対称のままで扱いました。つまり、非対称なものと対称なものの相互作用として方程式をといてみたのです。そうやって、計算を繰り返していくと、おのおのの条件がどんどん緩和され、流体と構造の親和性がぐんと増してきました。パラシュートの構造とまわりの空気がなじんだ状態になり、ある条件になると一瞬にしてパラシュートの流体構造連成の計算をスタートできるようになりました。その条件からはずれるとパラシュートはばらばら。まるで、天国と地獄の境目のようでした。

初期条件が決まると、パラメーターを変えてパラシュートの動きを再現できるようになりました。ケーブルの長さやカプセルの重さに変更があってもすぐにパラシュートの性能を評価できます。パラシュートの開き具合を変えたり、パラシュートどうしがぶつかったりしたときなどの動きも再現できます。

パラシュートがぶつかり、離れていく様子を計算により再現した。左から右におよそ1秒間隔で表示。(提供/滝沢研二准教授)

さらに複雑な動きへと挑戦は続く

私たちが計算できるようになったのは、メインパラシュートが全開したところからです。今度はメインパラシュートを開く前の段階からの計算に挑戦しています。パラシュートを開くときは、全開のときよりも強い力が傘にかかります。傘に十分な強度があるかどうかを調べるには、この過程を計算する必要があるのです。

オリオンが宇宙から無事に帰還できるよう、さらに複雑な動きの再現に挑んでいきたいと思います。

取材・構成:佐藤成美

協力:早稲田大学大学院政治学研究科J-School