- 稗田健志(Takeshi Hieda)助教(2011年1月当時)

「新しい社会的リスク」とは

これまでの工業社会では、仕事をして賃金を得る労働者の経験するリスクは、病気・失業・老齢などが原因で賃金が得られなくなるというリスクが主でした。このような「伝統的な社会的リスク」に対しては、働けなくなった人に現金を給付することで、労働しなくても生きていけるようにする政策がとられていました。

しかし、社会が脱工業化するにつれてリスクも姿を変えてきました。子育て・介護・若年長期失業などが原因で、そもそも労働市場に統合されなくなってしまうリスクが顕在化してきたのです。このような「新しい社会的リスク」向けの社会政策には、職業訓練や保育・介護サービスなどの現物給付を通じて、再び働くことができるようにするという特徴があります。

社会政策の多様性を「政治」で説明する

しかし、このような「新しい社会的リスク」向けの社会政策は、国によっても、時代によっても実に多様です。私はこのような社会政策の多様性を、社会や経済を様々な「政治」の変数を用いて説明するという、比較政治経済学の手法で研究をしています。

中でも私の専門は比較福祉国家論という分野です。これは、国家が市民の抱える社会的リスクに対してどういった保護を提供するのか、また地域や時代によって差異がある理由は何か、ということを研究します。

修士課程では、私は日本の社会福祉改革、具体的には介護制度と保育制度の改革に違いをもたらした要因を研究しました。その後、博士課程では、介護政策についての日本と他国も含めた比較研究に取り組みました。そして現在は、職業訓練や保育サービスといった現物給付が、どういった論理で発展するのかもしくはしないのか、ということを明らかにしたいと考えています。

「権威主義―リバタリアン」という新たな軸の導入

比較福祉国家論が盛んになったのは80年代です。その背景には、福祉国家は労働者と資本家の階級関係が反映されたものであるとする「権力資源動員論」という考え方がありました。この論者たちは、スウェーデンのように労働組合の組織率などが高ければ、つまり労働者の方が資本家よりも強ければ社会政策が拡充されると主張しました。言い換えれば、右派と左派との関係性が福祉政策のあり方を規定すると考えられていたのです。

ヨーロッパ政党論の分野ではこのとき既に、政党間での多元的な競争軸が注目されていたのですが、公共政策や福祉国家の研究にはこれまで、そのような多元的な軸が導入されてきませんでした。しかし、2000年代に入り、スイスの若手研究者のホイザーマンがスイス・フランス・ドイツの年金改革を比較した際に、この状況に風穴を開けました。彼女は、右派と左派の関係性の軸だけではなく、そこに新しい軸を持ち込んだのです。

私はこの研究に刺激を受け、「権威主義―リバタリアン」という新たな軸を設定して、「新しい社会的リスク」向けの社会政策にどう影響するかを分析しようと考えました。ここでいう「リバタリアン」とは、環境、フェミニズム、多文化主義といった脱物質主義的価値を尊重する考え方のことであり、それと対比されるのが権威主義という立場です。また、ホイザーマンの場合は似たような3カ国しか分析していませんが、私はそれを18カ国まで広げました。さらに、政党の政策位置をシステマティックに定める努力をし、恣意的な分類なのではないかという批判に耐えうるようにしました。

「新しい社会的リスク」向け支出を増やすのは左派―リバタリアン政権

今回検証した仮説は、「左派であり且つリバタリアンの政権は『新しい社会的リスク』向け社会政策への公的支出を増やす」というものです。

具体的な分析の手順として、まず1980年から2005年までの、18カ国の各政党の選挙ごとのマニフェストを使いました。マニフェストの一文一文を、右派的あるいは左派的と分類し、同様に権威主義的あるいはリバタリアン的と分類をした上で、それぞれ前者のカテゴリの比率から後者の比率を引きます。これにより、各政党の各選挙時の政策位置を二次元で捉えることができます。

次に、政権の政策位置を推定するため、連立与党の与党内議席比率を調べ、反映させます。また、各年における政権の存続期間も調べて計算することで、政権の政策位置の年次データを作ることができます。これを説明変数、つまり因果関係で言えば「原因」を表す変数として設定します。

従属変数、つまり「結果」を表す変数は、OECDのデータを利用して、各国における家族向け公的現物給付に対する支出のGDP比で表すことにしました。そして、色々な統制変数を入れて多変量回帰分析することで、家族向け公的現物給付支出とリバタリアン―権威主義政策位置の交互作用を検証しました。

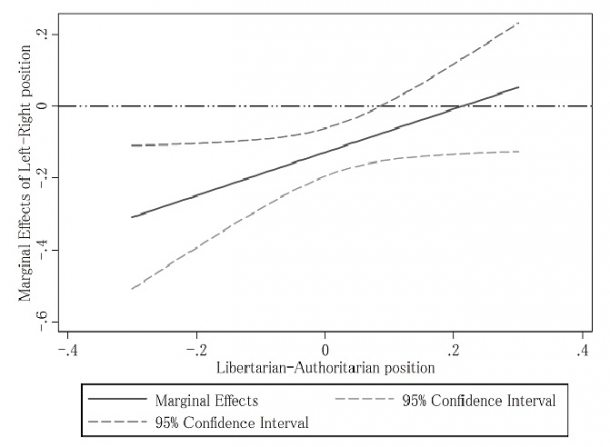

図1 家族向け公的現物給付支出とリバタリアン―権威主義政策位置の交互作用

図1は、横軸にリバタリアン―権威主義の位置、縦軸に左派―右派の影響をとったものです。分析の結果、政権がリバタリアンの場合には、同時に左派であれば保育支出が増え、右派であれば減るという関係が見られました。つまり、「新しい社会的リスク」向け社会政策の支出が増えるためには、政権が左派に位置しているだけではなく、同時にリバタリアンであることが必要と言えます。

今後は質的研究も

仮説は検証できたと考えていますが、今後は分析をより精緻にしていかなければなりません。説明変数については、マニフェストが各政党の真の政策位置を反映しているのかという問題があります。従属変数についても、支出の大きさが実際のサービスの充実度を反映しているかどうかなど、今後はさらに変数の妥当性を改善していく必要があると思います。

また、これまで説明してきた数量的な分析を補強する意味で、実際にヨーロッパへ行き、ケーススタディなど質的な研究を行う予定です。なぜなら、物事の因果関係を示すためには、相関関係しか示すことができない量的手法では不十分なところがあるからです。

取材・構成:青山聖子、丸山紀一朗

協力:早稲田大学大学院政治学研究科J-School