- 鈴木進補(Shinsuke Suzuki)准教授(2011年1月当時)

古くから伝わり、現在も進化を続ける鋳造技術

古来から伝わり、今も工業製品の要となる技術が鋳造です。鋳造とは鋳型と呼ばれる容器に加熱して液体になった金属を流し込み、その後冷却しながら凝固させて成形する加工法です。像高が15m近い奈良の東大寺大仏や、印刷技術の発展を支えたグーテンベルグの鋳造活字をはじめ、最新の自動車のエンジンブロックの製造にも鋳造は使われています。

長い鋼板も連続鋳造技術という方法で製造されています。中でも日本の連続鋳造技術は世界トップクラスで、品質とコストパフォーマンスに優れた日本車のボディもこの鋼板なしでは実現できなかったといわれるほどです。品質や精度、コストのあらゆる面で日々進化しているのが鋳造技術なのです。

シミュレーションが実現する鋳造技術の高品質化と低コスト化

鋳造は溶融する金属の温度や組み合わせ、それを凝固させる温度管理によってできあがりの製品品質が決まります。ところがこれらの鋳造技術は職人らによる試行錯誤や経験を積み重ねたノウハウに頼っていました。

その一方で市場が要求する製品への精度や品質は日に日に厳しくなり、今では機能性を向上できる高価な素材や稀少金属を使用した高機能製品の開発に各社がしのぎを削っている状態です。しかも低コストかつ短納期での提供が求められ、従来のような試行錯誤による製造条件の探索ではコストがかかると問題視されるようになりました。

そこで注目されるようになったのが、コンピュータシミュレーションを駆使した鋳造条件の探索です。従来までのような、実際に原材料を使った試行錯誤ではないので環境負荷を軽減し、コストを大幅に削減しながら、試してみたいさまざまな可能性をシミュレーションすることができるようになりました。

精密なシミュレーションに欠かせない拡散係数

計算機が高性能化したおかげで、シミュレーションに取り込める設定値の種類は飛躍的に進歩し、処理時間も大幅に短縮されました。しかし、このシミュレーションも万能ではありません。精緻なシミュレーションを実施するには物質の密度や粘度、表面張力、熱伝導率といった物性値が必要になるのですが、計算機が進歩するほどには物性値の調査・研究は進んでいません。中でも鋳造の素材となる融解した金属や半導体については未知な部分が多く、重要とされる拡散係数についてはほとんどわかっていなかったのです。

拡散係数とは物質の原子が運動することで結果的に散らばっていくさまを表す係数です。例えば、複数の金属を融解して混合すると時間経過とともに濃度が均一になるように混ざり合います。しかし、その混合した金属を冷却して凝固させると、均一に混ざり合ったまま凝固することはありません。なぜなら複数の種類の結晶相はそれぞれの凝固点が異なるため、凝固後の濃度分布は均一になるとは限らないのです。この現象が偏析と呼ばれるもので、この偏析を制御する製造条件の探求に欠かせないのが拡散係数です。

この拡散係数も固体に対しては多くの研究結果がありますが、融解した金属に関してはその測定の難しさも手伝い、研究が遅れているのが実情です。私はこの拡散という現象を精確に把握したいと考え、研究に取り組んでいます。

困難といわれていた地上での拡散係数の測定を実現

融解した金属の拡散係数の測定は簡単ではありません。拡散係数は混合する元素の組合せごとに異なりますし、温度条件によっても変わります。この拡散の測定方法として古くからあったのが二種類の金属を細長い管の上下に分けて充填、封入した後に加熱し、元素の濃度分布を分析するロングキャピラリー法です。ただこの方法は問題も多く、拡散時間以外での拡散、凝固収縮、および凝固偏析が濃度分布を変化させるために、正確な測定が困難になるのが一番の課題でした。

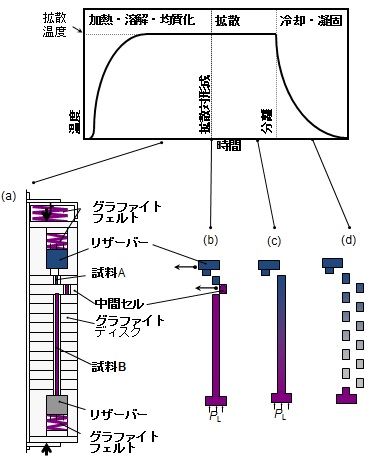

この課題を解決する方法として登場したのがシアーセル法でした(図1)。この方法では穴の開いた複数のディスクを積み重ねた装置を使っており、金属試料同士の接触や分離ができるためにロングキャピラリー法の問題が解決できます。

これにより自然対流以外の問題を解決できました。1980年代、ドイツベルリン工科大学の研究グループは、残された自然対流の問題を解決するためにスペースシャトルを使った微小重力環境での拡散実験を行いました。その結果は地上での計測結果よりも誤差が小さく、拡散係数の精確な測定には自然対流の影響を抑制できる微小重力環境が有効であることを示しました。

図1:シアーセル法

試料の加熱中は試料Aと試料Bが混ざり合わないように中間セルを隔離し(a)、拡散実験の最中だけ混ざり合うように実験開始のタイミングでリザーバーを外すとともに中間セルを戻す(b)。拡散温度で所定の時間保持する(c)。冷却を始める前にディスクをばらばらにして偏析の影響を抑える(d)。

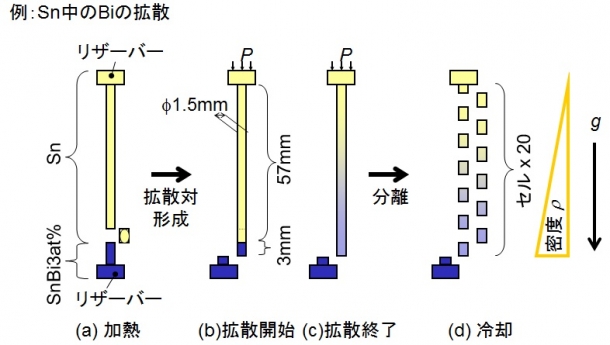

しかし、微小重力環境での実験はコストもリスクも高くなるため、私は地上での実験を検討したのです。地上実験での最大の課題は重力環境下で発生する自然対流の抑制です。そこで試料の密度差が自然対流を発生させることに着目し、密度の高い(重い)試料を下に、低い(軽い)試料を上にすることで自然対流を抑制するという単純な方法を試してみたのです(図2)。このコロンブスの卵的な手法は自然対流を抑制し、ロシアの回収型人工衛星Foton-M2による微小重力環境での実験結果と酷似した結果を地上実験でも得ることができました。しかもわれわれのグループが考案した実験装置には、試料を上から押し付ける機構をつけました。その結果、シアーセル法が抱えていた試料の漏れを防止しながら、実験容器と液体試料との間の自由表面を減少させ、表面張力差によって生じるマランゴニ対流の影響を低減させることができました。より厳密な実験を地上環境でも実現できることを明らかにしたのです。

図2:安定密度配置による対流抑制

下側(青色部分)に密度の大きい試料を、上側(黄色部分)に密度の小さな試料を用意する。上側の試料は自由表面が生じないようにリザーバータンクで加圧することでマランゴニ対流も抑制している。実験の手順はシアーセル法と同じ。

拡散のメカニズム解明に貢献したい

私が行った地上での拡散実験では、温度依存性も含めて微小重力環境とよく似た実験結果が得られました。この実験方法は試料の組合せに制約もありますが、大量のデータを集められます。そのデータを蓄積し分析することで拡散メカニズムの解明ができるのではないかと期待しています。

今後は地上実験などにより不純物拡散係数の温度依存性データを増やし、液体金属のさまざまな物性値や時空構造と比較しながら拡散係数の温度依存性を定式化し、融解した金属の拡散メカニズムを解明してきたいと考えています。宇宙での実験結果と組み合わせ、将来的には未知の材料についても拡散係数を予測できるモデルの構築を実現したいと思っています。

取材・構成:渡辺馨

協力:早稲田大学大学院政治学研究科J-School