- 西永慈郎(Jiro Nishinaga)助教(2010年12月当時)

二つの半導体―無機と有機

半導体とは、文字通り「金属」と「絶縁体」との間の抵抗率を持つ物質、のことをいいます。不純物量をコントロールすることで電気抵抗を大きく変えられることが大きな特徴です。半導体には大きく分けて2種類あります。1つはシリコンを代表とする無機半導体です。現在、世界の半導体・半導体応用市場は2000 憶ドルもの規模になっていますが、その8割ほどはシリコンを用いた集積回路です。集積回路は私たちが普段使用しているパソコンや携帯電話のメモリやCPU に使用されています。そして、もう1つは有機半導体と呼ばれるものです。これは、主に炭素の化合物が材料となっています。10年ほど前から実用化され始め、最近では物理系出身の研究者も研究対象として取り上げるようになりました。応用先として携帯電話のディスプレイに使用される有機ELや有機太陽電池などが挙げられます。

無機半導体と有機半導体の特徴

それでは無機半導体と有機半導体はどう違うのでしょうか。

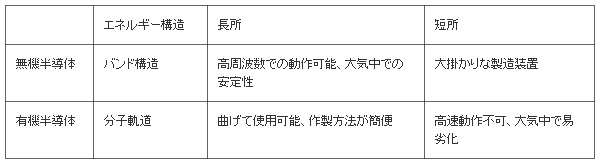

表1. 無機半導体と有機半導体の特徴

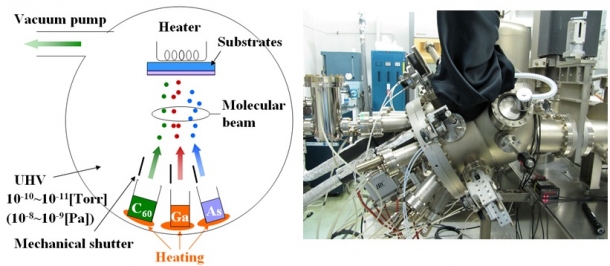

無機半導体は高周波数での動作が可能であり、大気中で安定しているという長所があります。しかし、製造装置が大掛かりなものになってしまうという短所もあります。一方、有機半導体は、溶液を塗布するなど、高速かつ簡便な方法で作製できます。しかし大気中では、酸素や水と反応して劣化しやすいという欠点があります。このため、性能として優れていても、世の中に出せる製品になるには、まだまだ研究が必要です。 そこで、私たちの研究チームは、無機半導体によって培われた技術を応用し、大気中で安定した有機半導体デバイスの作製を目指しています。具体的には有機半導体と無機材料を混ぜることで、有機半導体の特性を残しつつ、機械的・化学的強度が高い材料に改質し、様々なデバイスとして機能させます。また、有機分子を無機半導体中に添加し、量子ドット(高効率レーザや単電子トランジスタへの応用に期待される構造)として機能させるという研究も行っています。 有機半導体と無機半導体との混合・作製には、分子線エピタキシャル装置を用いています。分子線エピタキシャル装置とは、半導体結晶を成長させるための超高真空装置です。超高真空の装置内で材料を熱し、分子(原子)線を発生させます(蒸着)。そして、清浄化された基板上に複数の材料を順番に薄く積み重ねることで階層化させ、結晶を成長させていきます。

図1 分子線エピタキシャル装置概要(左)と、装置写真(右)(提供/西永慈郎助教)

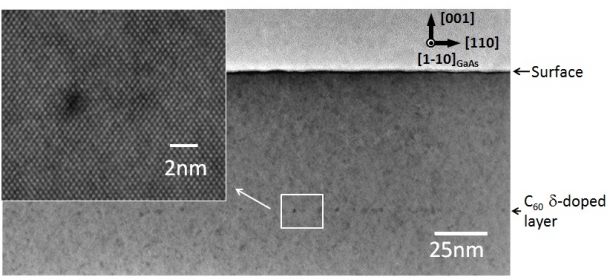

現在私たちは、フラーレンC60というカーボン同素体を、ヒ化ガリウムGaAsという無機半導体に添加させた新規材料について研究を進めています。分子線エピタキシャル装置を用いて、まずガリウムGaとヒ素AsをGaAs基板上に供給し、GaAs結晶膜を作製します。その後C60分子を供給し、GaAs結晶上に堆積後、再度GaAs結晶膜を成長させます。その結果、結晶構造を乱すことなくGaAs結晶中にC60分子を埋め込むことに成功しました。このC60分子添加GaAs結晶のエネルギーバンド構造を調べると、GaAs結晶のバンド構造中にC60分子の空軌道(LUMO)レベルが存在しており、これがGaAs結晶から電子を蓄積し、外部電界や光によって電子を放出することがわかりました。この結果から、私たちは無機半導体中に埋め込まれたC60 分子が量子ドットとして機能し、メモリとして活用できるのではないかと考えながら、さらなる研究を続けています。

図2 C60を添加したGaAs結晶。図中に黒点として見えるものがC60分子(提供/西永慈郎助教)

有機太陽電池の研究

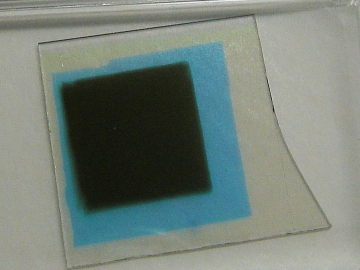

有機半導体・無機半導体のハイブリット構造の研究として、私たちは有機太陽電池の開発も行っています。有機太陽電池とは電子をキャリアとするN型有機薄膜と正孔をキャリアとするP型有機薄膜の組合せの太陽電池で、具体的には、導電膜付ガラス基板の上にフタロシアニン銅CuPc(P型)とC60(N型)を積層します。有機半導体の抵抗率は大気中の酸素や水によって大きく上昇してしまいます。しかし、C60薄膜にゲルマニウムGeを添加したところ、抵抗率を変化させずに、光起電力を保持したまま、機械的強度を向上させ、かつ大気下でも動作させることに成功しました。このように私たちは無機半導体との融合によって、硬くて強い有機太陽電池を作製しました。

図3 C60・Geの複合体とCuPcを組み合わせて作製した有機薄膜太陽電池(提供/西永慈郎助教)

有機半導体は、製法が簡単かつ大面積化が可能であるため、生産コストが低くできることが期待されています。現在、刻一刻とエネルギー資源の枯渇化が進む世界において、再生可能エネルギーである太陽電池への期待は高まる一方です。今後、エネルギー問題に貢献することが半導体の研究者として重要な使命であると考え、これからも研究を進めていきます。

取材・構成:青山聖子/山田麻祐子

協力:早稲田大学大学院政治学研究科J-School