- 遠藤恆平(Kohei Endo)助教(2010年11月当時)

現代社会を支える有機合成化学

生命体の体内でしか作りえないもの―これは「有機化合物」という言葉が誕生したときの定義です。しかし、私たちの先人は有機化合物を人工的に合成する術をあみだし、発展させてきました。そのおかげで、私たちの身の回りは、医薬品、プラスチック、衣料品、建築素材などの有機化合物で満ちあふれています。有機化合物を合成するための有機合成化学は、現代社会にとって、不可欠な技術となっています。

日本の研究者も数多くの功績を残しています。たとえば、野依良治先生は、右手と左手の関係にある化合物を作り分ける「不斉合成触媒」を発明し2001年にノーベル賞を受賞しています。また、鈴木章先生と根岸英一先生は、異なる種類の化合物をつなぐ新たな炭素―炭素結合をつくるクロスカップリング反応を発明し、2010年にノーベル賞を受賞しました。どちらも合成できる化合物の幅を広げた重要な発明です。

発展する化学に立ちはだかる原子の壁

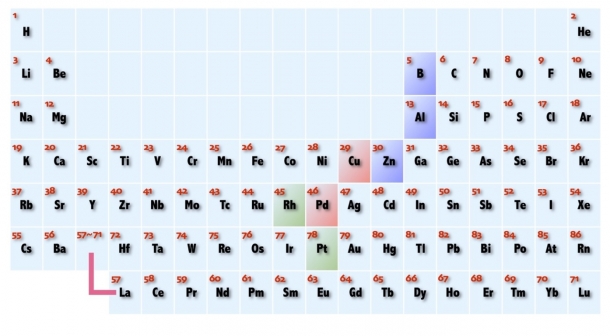

自在に化合物を合成できるようになったかに思える有機合成化学ですが、まだ解決しなければならない課題があります。それは、触媒の資源量に制約があるということです。我々が利用できる90種ほどの原子のうち、ルテニウム(Ru)やロジウム(Rh)などのレアメタルを使った触媒が、他の触媒ではだせないような優れた性能を示すのです(図1)が、埋蔵量の少ないレアメタルを使った触媒は非常に高価で大量生産するような工業的な合成には使えないのが実状です。

そこで、レアメタルを用いた触媒のかわりとなる、鉄触媒や有機触媒の研究がさかんに行われるようになりました。しかし、鉄も将来的には枯渇するという予測がありますし(図1)、有機触媒を作るためにレアメタルを使うような事例もあり、抜本的な解決にはつながっていません。

こうしてみると、私たちは周期表にある原子を自在に使いこなせるようでいて、実は「原子の存在比に右往左往する科学技術」に依存しているように思えてきます。発展する化学にたちはだかる原子の壁を越えたい、と私は考えるようになりました。

図1 周期表の一部。野依教授が発明した不斉合成触媒にはレアメタルのルテニウム(Ru)やロジウム(Rh)が使われている。レアメタルとはされていない鉄も、建設資材として発展途上国の台頭による超大規模需要が生まれ、数十年のうちに枯渇するという予測もある。

元素を「合成」するという新たな潮流

立ちはだかる原子の壁を越えるにはどのようにしたらよいのか。私は原子どうしをうまく組み合わせ、分子のなかで適度な距離に配置すれば、これらの原子集合体があらたな機能をもった元素として働いてくれるのではないかと考えました。そこで、従来の反応でキーとなる原子を1分子の中に2つ配置し、1つの場合とどのような違いが出てくるのかを確かめてみることにしました。

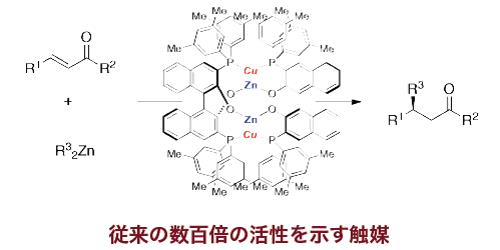

まず、レアメタルを使わない不斉合成触媒を目指して、Zn(亜鉛)とCu(銅)を1つの触媒分子のなかに2つずつ入れました(図2)。銅原子2つ、亜鉛原子2つは、それぞれに同じ性質を有します。しかし、この触媒はこれまでにこの反応で使われてきた触媒にくらべて1+1=2どころか、1+1>100という活性を示し、使用する触媒の量を従来の数百分の1に抑えられます。しかも、図2に示す反応において立体をほぼ完全に作り分けることが可能という点では世界トップレコードをもっています。

これまで、複数個の金属原子を触媒1分子に組み込んだものはほとんど実現されていませんでした。設計はできても、従来の合成法では反応が非常に煩雑になり、精密に合成することが困難だからです。活性の制御も難しく、たとえ同じ金属原子を2つ触媒分子に組み込むことができても、1+1<1の機能しか示さない例が多かったのです。しかし、図2に示す触媒は簡単に合成でき、高い活性を示します。

この研究から、複数の同じ原子が精密に配置された分子を実現する際には、研究者の設計センスが大きくものをいうことを示せたと考えています。そして、この独自の設計法により、原子協同作用を活かす戦略を開拓できると考えています。

図2レアメタルを使わない不斉合性触媒を用いた反応。(K. Endo et al., Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 2410-2413. より)

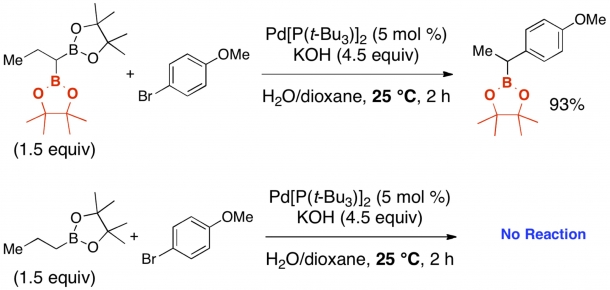

原子を組み合わせるという手法は、金属以外の元素にも使えることがわかってきました。鈴木章先生が発明した鈴木カップリング反応は、原料の構造によっては炭素―炭素結合をつくるクロスカップリング反応が進まない場合もありました。鈴木カップリング反応では原料の炭素原子に1つのホウ素原子(B)をつけていますが、私は1つの炭素に2つのホウ素をつけて反応させました(図3)。すると、従来はカップリング反応が進行しなかった原料でも反応が進行するようになったのです。通常、反応が起こりにくい場合は、高温にしたり、高圧にしたりして反応が進むようにしますが、私が発明した方法は、加熱も加圧も必要ありません。

図3 ホウ素2原子を同じ炭素につけることで、従来は反応しえなかったクロスカップリング反応が進行するようになった。2つのホウ素はそれぞれ同じ役割を果たしているように見えるが、どちらか一方のホウ素に反応相手の分子が衝突するともう一方のホウ素とは違う環境になり2つのホウ素は別々の働きをする。(K. Endo et al., J. Am. Chem. Soc., 2010, 132(32), 11033-11035. より)

これらの成功事例は、原子を組み合わせることで、別の元素であるかのような働きを引き出す「元素合成」という新たな潮流の第一歩となると考えています。この研究をさらに発展させ、触媒の効率をさらに高めることができれば、工業的な大量合成にも使えるようになります。地球上に存在する原子やその存在比に依存しないですむ社会を化学の知見で創出していきたい、私が研究の先に見据えているのはそんな世界です。

取材・構成:青山聖子/大石かおり

協力:早稲田大学大学院政治学研究科J-School