- 七丈 直弘(Naohiro Shichijo)准教授(2010年11月当時)

材料設計研究からイノベーション研究へ

平成7年の科学技術基本法制定以来、「科学技術立国」がさかんに叫ばれるようになりました。これは、科学技術の発展とイノベーション創出により、経済を発展させようというものです。しかし、そもそも経済学者シュンペーターが「イノベーション」を提唱したときには「イノベーションとは異なる技術分野、あるいは組織間の新しい組み合わせ(これを『新結合』と呼びました)による社会的価値の創出」とされていました。

科学技術政策を研究する上では「新しい知識」を生むだけではなく、研究者個人や研究組織、あるいは、イノベーションを受け入れる側となる社会において「自律的に新たに結合を繰り返させる」という戦略も重要なのです。イノベーションを効率よく起こす方法を、組織論や経営論、計量書誌学といった主として社会科学的アプローチを用いて研究するのが私のイノベーション研究の方法論です。

私がイノベーション研究に興味をもつようになったのは大学院時代、ニッケル基超合金の材料設計研究を行っていたときです。過去に大成功を収めた材料設計研究の成果はどのように生まれ、発展したのかを分析し自分の研究に応用するという研究方法論を開発していました。今から思うと、これが私のイノベーション研究の出発点です。以来、さまざまな側面からイノベーションを研究してきましたが、ここでは、最近の成果を紹介しましょう。

ブレークスルーを生み出す課題解決型基礎研究というスタイル

従来型の科学研究は、研究者が自らの強みを生かし、解決すべき課題を自ら設定して、それを解明していく形で進められます。一方で、近年注目されている「課題解決型基礎研究」という研究スタイルでは、これと異なる方法でテーマが設定されます。「課題解決型基礎研究」の我が国での例としては、独立行政法人科学技術振興機構(略称:JST)が行う事業が有名です。京都大学の山中先生によるiPS細胞の創出という成果もこの事業から生まれました。

課題解決型基礎研究では、解決しなければならない課題が先にあります。そのような課題は、既存の方法論では解決しにくい。しかし、研究手法に合理性があると認められさえすれば、成果が出ないというリスクを抱えていても、予算を確保し研究することができます。研究ですので成功も失敗もありますが、この研究スタイルから数多くのブレークスルーと呼べる成果が出ていることも事実です。

ところで、リスクを負いながらも課題解決に挑むというスタイルは、一般的な研究者にとっても「ほんとうに」効率のよいブレークスルーの生み出し方なのでしょうか。私は計量書誌分析という手法を用いて定量的に調査してみることにしました。

「光触媒」論文から見えるボーア型研究・パスツール型研究

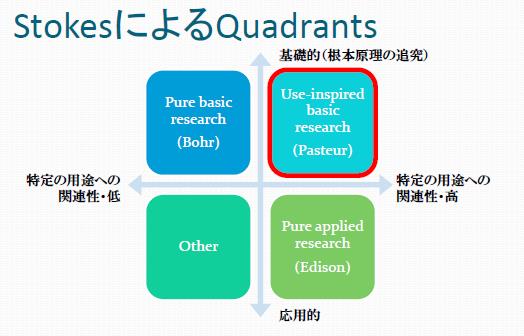

研究者ごとに大きく異なる研究スタイルを定量的に扱えるようにするために、アメリカの科学技術政策研究者であるドナルド・ストークスが分類した Quadrantモデルを用いました(図1)。ストークスは、基礎/応用という基準と、特定用途への関連性の高/低という基準という2つの軸で研究を4つのタイプに分類しています。各タイプには「パスツール型」「ボーア型」「エジソン型」として、それぞれ代表的な研究者の名前が付けられています。

図1 ストークスによる4分類。基礎的で特定の用途への関連性が低い研究の代表的研究者は、原子モデル研究で有名なボーアとしている。基礎的で特定用途への関連性が高い研究ではワクチン開発で有名な細菌学者のパスツールを、応用的で特定用途への関連性が高い研究は電球の発明をしたエジソンを代表的研究者としている。出典:Donald E. Stokes “Pasteur’s Quadrant: Basic Science and Technological Innovation” (1997, Brookings Inst. Pr.) 日本語訳は七丈准教授による。

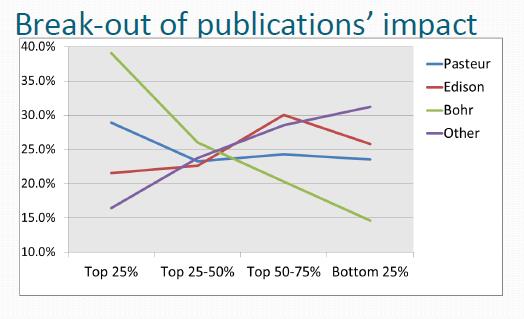

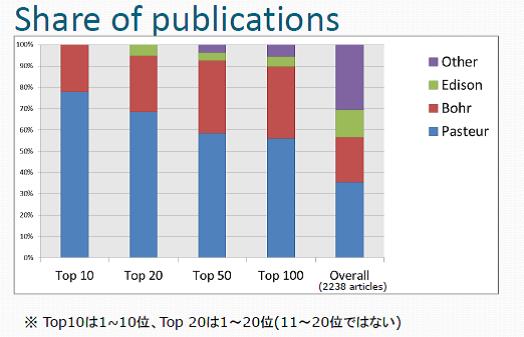

対象とする研究事例には光触媒を選びました。じつは、光触媒というのはまさに「イノベーション」をひき起こした研究事例だからです。光触媒という現象が発見されたのは1967年。それから40年で、世界全体で1000億円ほどの市場に発展しています。また、この分野では、「本田・藤島効果」という光触媒そのものの発見というブレークスルーだけでなく、いくつものブレークスルーがコンスタントに現れているのも大変興味深いです。 まず、1960年代から2010年までに世界中の研究者が発表した光触媒の論文、15219本から、著者ごとの論文の数や共著関係を調べることで、自ら研究ストラテジーを決定しているような研究者(いわゆるPI:Principal Investigator)66人を選びました。この66人を、出した論文の平均被引用数が多いほど基礎的研究である、特許数が多いほど特定の用途への関連性が高いとし、4つのタイプに分類しました。 次に、これらの研究者の成果がタイプによってどのように異なっているかを分析しました。対象となった全論文について、被引用数によってランク付けを行い、 25%ずつに区分します。特定のタイプの研究者が書いた論文が、この4つの区分の各々にどのような割合で分布しているかを示したのが図2です。

図2 光触媒に関する論文の研究者のタイプごとの被引用数ランクの分布を示す。例えば、Bohr型研究者について言えば、このタイプの研究者が執筆した全論文の40%が被引用数ランクトップ25%に属し、25%が被引用数ランク25-50%に属し、20%が被引用数ランク50-75%に属することを示す。 提供/七丈直弘准教授

ボーア型の研究者は、被引用数トップ25%に入る論文が40%近くを占め、被引用数のランクが落ちるほどその割合は減っていく傾向がありました。それに対して、パスツール型の研究者が書いた論文は、どの区分にもほぼ同程度の割合で分布していました。 論文の平均被引用数という観点に立つと、ボーア型はパスツール型より効率が良いように見えます。 しかし、別の図(図3)をみてください。ごく一部の爆発的な被引用数を誇る、トップ10に入る論文というのは、そのほとんどが、パスツール型研究者によるものなのです。 被引用数では、一見ボーア型研究者の方が優れているように見えます。しかし、世界を変えていくようなブレークスルーをもたらす研究を生み出すという点では、パスツール型研究者の方が成果をあげているのです。

図3 世界中の研究者が引用するような被引用数トップ10にランクされる論文はパスツール型の研究者がその多くを生み出している。 提供/七丈直弘准教授

パスツール型のメリットと今後の研究課題

このようなボーア型研究者とパスツール型研究者のパフォーマンスの違いは、研究方法論を反映しているのではないかと推測しています。課題解決型研究を行うパスツール型研究者は、実社会のニーズを反映させた課題設定を行うことで、よりチャレンジングなテーマを選び、その解法として探索型の研究を行っており、その結果パフォーマンスのばらつきが生じているというメカニズムが考えらえます。

しかし、書誌分析からは研究方法論や探索手法のディテールを知ることは困難ですので、今後質問票調査や事例分析を重ね、パスツール型研究者の研究方法論の特徴について詳細な調査を行っていこうと考えています。

取材・構成:青山聖子/大石かおり/今枝宏光

協力:早稲田大学大学院政治学研究科J-School