- 品田 賢宏(Takahiro Shinada)准教授(2010年5月当時)

半導体集積回路の小型化

私たちの身の回りの携帯電話、デジカメ、テレビといった製品には、半導体を用いた集積回路が使われています。半導体とは、電気を通しやすい伝導体と電気を通さない絶縁体の中間の性質をもつ物質で、その代表格はシリコンです。半導体の表面を微細加工して、トランジスタなどのデバイスやそれらをつなぐ導線を小さな面積の中に作りこんだものが集積回路です。

1958年に集積回路が発明されてから50年あまり、半導体は世界で5兆円規模を売り上げる巨大産業へと発展しました。集積回路の微細化を実現するための半導体加工技術が次々に開発され、集積回路はどんどん小型化し、動作速度や消費電力も大幅に改善されてきました。

単一イオン注入法

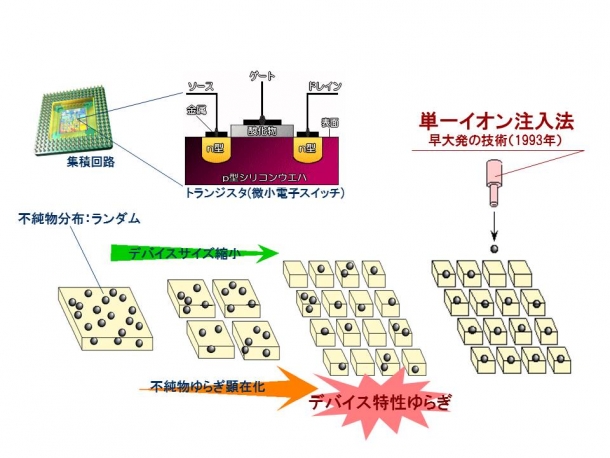

しかし、微細化に伴う問題点も出てきました。その1つが、ドーパントの分布のばらつきによる特性のゆらぎです。

ドーパントとは、半導体の電気的な特性を調節するために極微量だけ加える不純物のことです。例えば、シリコン原子1000万個に対してたった1個のリン原子を加えるだけで、シリコン結晶の電気抵抗は330万分の1になります。ドーパントの種類や量を変えれば、電気抵抗を広い範囲にわたって変えられます。集積回路は、半導体のこのような特徴をうまく利用して作られているのです。

半導体にドーパントを加えるには、ドーパント原子をイオン化し、そのビームを半導体にあてる「イオン注入法」がおもに使われています。この方法は、ドーパントの濃度や注入する深さを調節するのに優れていますが、個々のドーパントは制御されていないため、分布にばらつきが出ます。集積回路上のデバイスが小さくなっていくと、このばらつきにより、デバイス1個に含まれるドーパント原子数に違いが出て、それが特性のゆらぎに直結してしまいます。

図1 デバイスサイズの縮小による特性のゆらぎ(提供/品田賢宏准教授)。

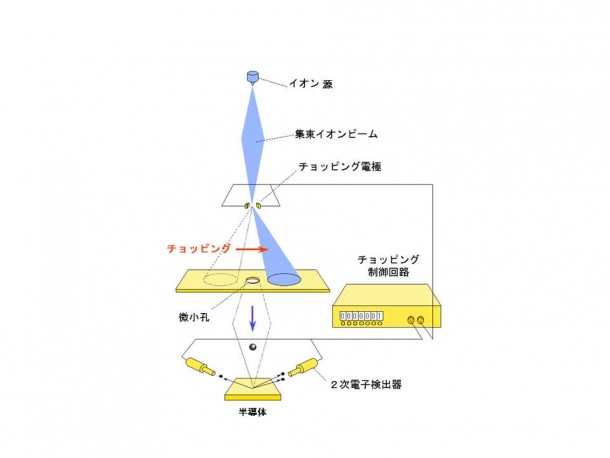

この問題を解決しようと、私の恩師である早稲田大学理工学部の大泊 巌(おおどまり・いわお)名誉教授が1993年に発案したのが、「単一イオン注入法」です。これは、偏向電極を使ってイオンビームを横方向に高速に振り(これを「チョッピング」といいます)、微小孔を通してイオンをあてることで、1個ずつイオンを注入する方法です。イオンビームが左から右へと横切る時間はわずか20ナノ秒。約1000回左右に振るごとに1個のイオンが微小孔を通過して、その下にある半導体の表面に届きます。この方法を使えば、狙った場所に、1個ずつドーパント原子を注入することができます。

図2 単一イオン注入技術の概念図(提供/品田賢宏准教授)。イオンが半導体に注入されたかどうかは、イオンがあたったときに半導体表面から放出される電子(2次電子)を検出することで確認する。

この方法を実現するため、大泊研究室では何度も装置の試作を重ねました。私も、多くの先輩や後輩と試作に取り組みました。そして、1個ずつ注入するだけでなく、100ナノメートルという決まった間隔で注入できる装置を完成させ、ドーパント原子を1個ずつ規則的な配置で注入したトランジスタを作り、従来の方法で作ったトランジスタと特性を比べてみました。トランジスタは、電気的なスイッチの働きをするデバイスで、そのスイッチをオンにするための最小の電圧を「しきい値電圧」といいます。従来の方法で作ったトランジスタでは、1個1個のしきい値電圧にばらつきがありましたが、単一イオン注入法で作ったトランジスタでは、ほとんどばらつきがなく、しかも、しきい値電圧が低い(つまり、スイッチとしての性能がよい)ことがわかりました。この成果は、2005年にNature誌に発表すると、大きな反響を呼びました。

イオン注入法を応用して細胞機能を調べる

この発表と前後して、私は早稲田大学先端科学・健康医療融合研究機構に移り、半導体の微細加工技術を健康や医療に役立てるための研究に取り組むようになりました。その1つとして、東京大学医学系研究科の秋本崇之講師と共同で、細胞に金属イオンを注入する研究を行っています。細胞に外部から物質を導入する方法はいろいろありますが、金属イオンを注入して細胞機能への影響をみるという研究はこれまで行われていなかったからです。

半導体用の装置とは別に装置を製作し、凍結した細胞に金やヒ素のイオンを注入する実験を行っています。イオンの量を制御しながら注入できるのが特徴です。細胞活動の指標としてATP消費量を調べたところ、金イオンの注入時には2割ほど増え、ヒ素イオンの注入時には減るという傾向が見られました。凍結した細胞がちゃんと生きていて、金属イオンに応答していることが確かめられたわけです。現在、がんの治療薬として白金を含むシスプラチンという薬が使われていますが、今回の研究を発展させれば、がん細胞を死滅させる他の金属が見つかるかもしれません。

私は北海道生まれで、小学生のときからアイスホッケーをやっていました。試合中のケガをスポーツドクターに見てもらったのがきっかけで、スポーツドクターをめざした時期もあったので、医療につながる研究にかかわれることに手応えを感じています。

一方、半導体集積回路の将来の方向についてはいろいろな技術が提案されており、私も、国際的な指針を決める会議に参加するなどして議論に加わっています。当面は、ドーパントの位置と数をきちんと制御するという今の方向を堅持しつつ、将来を見据えて、微細加工技術と細胞機能修飾の両方の研究に寄与していきたいと思っています。

取材・構成:青山聖子/大石かおり/須田勝彦

協力:早稲田大学大学院政治学研究科J-School