- 森田 邦久(Kunihisa Morita)助教(2010年4月当時)

不思議な量子の世界に魅かれて科学哲学を研究

量子力学は、相対性理論と並ぶ現代物理学の2大柱の1つで、古典力学のもつ世界観を打ち壊しました。古典力学では、ある時刻において世界がもつあらゆる情報(位置や動く速度など)を知ることさえできれば、その後の世界がどうなるかを予測することが原理的に可能です。これを決定論といいます。ところが、量子力学によると、たとえある時刻における世界の情報をすべて知ったとしても、その後何が起こるかを正確に予測することができないのです。私はこのような量子力学の示す世界像の哲学的側面に興味をもち、科学とは何かを考える科学哲学、その中の主に量子力学の哲学を研究しています。

「解釈問題」に夢中になった大学時代

量子力学の巨人シュレーディンガーが考えたパラドックスに「シュレーディンガーの猫」というものがあります。ある密閉できる箱の中に猫が入っているとします。箱の内側には、核分裂をするラジウム原子とその検出器、そして検出器が動作すると青酸ガスを発生する装置が備えられています。つまり、ラジウム原子が核分裂すると猫は死にます。ただし、核分裂は50%の確率で起こるとします。

では、この密閉された箱の中で、猫は死んでいるのでしょうか、それとも生きているのでしょうか。箱を開けて観測すれば死んでいるかどうかがわかりますが、開ける前はどうでしょう。このとき量子力学(の1つの解釈)では、観測するまでは生きている状態と死んでいる状態が重なり合っているとされます。これはどういうことなのでしょうか。量子力学にはこのような問題をはじめ、いろいろな哲学的問題が存在します。私は、量子力学のもつこのような哲学的側面に魅了されました。

大阪大学基礎工学部を卒業し、大学院に進学して理学博士号を取得。その後は専攻の物理と学部時代から興味のあった哲学が両方できればと考え、2003年、大阪大学大学院文学研究科に入学し直し、科学哲学を研究。文学博士号を取得しました。

科学的説明を定義して科学と非科学の違いを明確に

科学と非科学の違いを明確にすることも科学哲学におけるテーマの1つです。私は「科学的説明とは何か」を考え、その答えに到達することができました。

「科学的説明とは何か」についての哲学理論で、現在主流になっているのは1970年代に生まれた「因果説」と「統合説」の2つです。因果説はそれを「現象の原因を示すことである」とし、統合説は「現象を統合するものである」とします。

統合とは、たとえば天体の法則であるケプラーの法則と、地上の法則であるガリレオの落体の法則を、ニュートンが運動の三法則と万有引力の法則から導き出すというようなことをいいます。しかし、これらの説には弱点があります。因果説も統合説も、各々それでは説明できない科学的説明があるからです。たとえば因果説の場合は、例にあげたケプラーの法則やガリレオの法則のニュートン力学による説明のような、因果的でない説明を解明できません。

この問題を解決するため、私は「科学的説明とは、統合に欠けていた要素を示すことである」という新しい説を示しました。

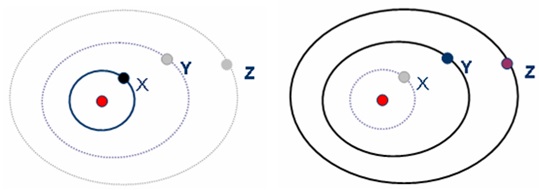

恒星の周りを近いほうから惑星X、Y、Zが回っている例を考えます。惑星Xの運動を記述するために、惑星YやZを無視して太陽と惑星Xの二体問題として考え、うまく記述できたとします(図左)。そこで、惑星Yの場合も同様に太陽と惑星Yの二体問題として考えます。しかし、これでは計算結果と観測結果は一致しなかったとしましょう。ところが、太陽と惑星Yの二体問題に加えて惑星Zからの寄与(摂動)を考えると、惑星Yの運動がうまく記述できたとします(図右)。これを「惑星Yの運動がうまくニュートン力学に統合できた」と言うことにします。

するとこのとき、統合に欠けていた要素、すなわち科学的説明の核は惑星Zの重力ということになります。つまり、従来の惑星Xを記述するときと同じやりかたで惑星Yを記述できなかったのは、惑星Zの重力を考慮していなかったからであり、惑星Yの運動によって重要な要素は惑星Zの重力であることを示しました。これが、惑星Yの運動の科学的説明なのです。

量子力学や相対性理論における“時間”とは何かを探る

ところで、私が現在興味をもっているテーマに、量子力学における時間概念の研究があります。

古典力学では、空間と時間はとくに区別なく、パラメータとして扱われていました。相対性理論でも事情は同じですが、さらに、時間と空間は「時空間」として 1つの概念にまとめられます。ところが量子力学では、空間は演算子で表されるのに、時間はパラメータで表されるという大きな違いがあります。この違いは何なのかに注目することにより、空間と時間の差異を明確にし、さらにそれを通じて、時間の本質に迫りたいと考えています。

多様な研究者と交流して新たな発見を重ねたい

アメリカの理論物理学者スティーブン・ホーキングは、宇宙の始まりを考えることを通して、時間についても興味深い考察を行いました。私は大学時代、とくに彼の虚時間の考え方や、時間の矢に関する考察に感銘を受けました。そのため「現代物理学の知見を用いた時間の研究」が、私のもっとも大きな研究のテーマになっています。現在は現代物理学から時間について哲学的に考えていますが、いずれそこから時間一般について議論したいと思っています。

哲学者は科学者とは違い、実験や観測を行うわけではなく、仕事といえば一人でずっと考え続けることになります。しかし考えるだけではなく、論文を書いたり、人に話しをしたりすることで、自分の考えが整理され、新たな発見をすることがあります。高等研究所には、さまざまな分野の研究者がいます。多種多様なバックグラウンドを持つ研究者と交流する中で新たな発見を重ね、物理学だけではなく生物学などの領域も含めて、今後も研究を精力的に進めていきたいです。

取材・構成:吉戸智明/上崎貴実代

協力:早稲田大学大学院政治学研究科J-School