- 齋藤 隆志(Takashi Saito)助教(2010年3月当時)

変容しつつある労働者と企業の関係

日本における労働者と企業の関係は、終身雇用制や年功序列に守られた従業員が「会社人間」となって猛烈に働く、という「相思相愛」のイメージが強かったと思います。しかし、近年はこうした雇用慣行が廃れ、労働者の意識も変容しつつあります。2000年に実施された14カ国の電機労働者を対象とした第3回国際共同意識調査では、「会社のため最善をつくしたい」との回答が25.9%にとどまり、日本は14カ国中最下位でした。私の研究では、このような労働者と企業の関係をミクロ計量経済学の手法を用いて分析しています。

適度な賃金格差は労働者も企業も幸福にする

私は、まず企業内の賃金格差が労働者や企業にどのような影響を及ぼすのかについて調べました。利用したデータは、1990年から国際経済労働研究所が行っている組合員総合意識調査です。そのなかの上場企業約70社、約6万人の回答結果を用いました。

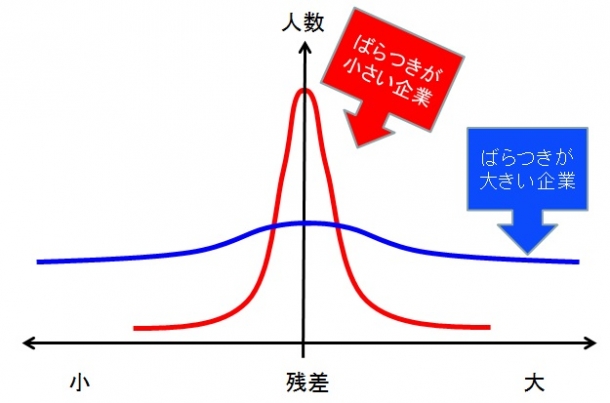

この調査では、最初に賃金格差を定義する必要があります。そのために、各社ごとに、年齢、性別、学歴、職種などの属性で決まる賃金関数を推計します。この賃金関数から予測される賃金と、実際の賃金の差を残差とよび、残差がばらつく企業ほど賃金格差が大きいと定義しました。

図1 企業内の賃金格差。残差のばらつきが大きい企業は賃金格差が大きく(青)、ばらつきが小さい企業は賃金格差が小さい(赤)。

同じ属性の従業員、たとえば同期入社の大卒、営業職男性が何名かいたとします。個人の営業成績が評価されて実際の賃金が決まると仮定すると、受け取る額の個人差が大きいと賃金格差が大きい企業、差が小さいと賃金格差が小さい企業と定義されることになります。つまり、賃金のうち年齢や職種など個人の属性以外で決まる部分が大きい場合に、賃金格差も大きくなるということです。賃金格差の大きさは、残差の標準偏差により計算できます。

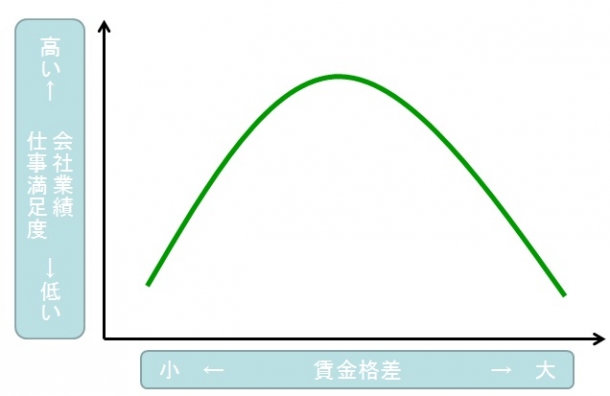

このように定義した賃金格差と、仕事満足度および企業業績の関係を調べたところ、いずれも最大値をもつ逆U字型の関係があることがわかりました。

図2 賃金格差と仕事満足度、企業業績の関係には最適値がある。

つまり、賃金格差が小さすぎても大きすぎても労働者と企業の両者にとって良い結果にならないということです。がんばれば賃金が上がるというインセンティブは必要ですが、格差が大きくなりすぎると公平感の欠如や運の要素も強くなり、満足度が低下するのだと思います。また、社員が仕事に満足している企業は、業績も良いということもわかりました。

成果主義の影響

次に90年代以降、従来の年功賃金に代わり導入が進んだ成果主義的な人事制度の影響に関して調べました。利用したデータは2005年に野田知彦・大阪府立大学教授と浦坂純子・同志社大学准教授が実施された上場・非上場企業合計5000社の人事部長へのアンケート調査です。このうち上場企業からの回答結果を利用しています。

成果主義は、(1) 成果というアウトプットで評価、(2) 短期の成果に着目、(3) 評価結果を賃金に大きく反映させる、という一連の操作を行うことと定義付けられます。この調査で、成果主義的な人事制度の導入は2000年と2003年に多いこと、2005年には全体の約70%の企業が導入済であったことがわかりました。

成果主義導入の有無と企業の経営指標の関連性を検討したところ、正の相関が見られた項目が3つ、負の相関が見られた項目が2つありました。外国人持ち株比率が高く、負債比率が高く、平均年齢が急速に高齢化している企業ほど成果主義導入に動きます。一方、労働組合があり、成長率が高まると成果主義導入に抵抗する結果が得られています。労務コスト削減が成果主義導入の目的であることを示唆していると解釈できそうです。

ここで、なぜ年功賃金制度が成り立っていたかを考えてみると、企業の成長余地が高く若年層が多かったため、これが合理的だったという点が見逃せません。この制度の基本である、若いころは低賃金で働き年をとったら高賃金という形は、若いときに企業に労働力を投資して、後で賃金を引き出すことに似ています。

これは同じ会社で長期間働くことのインセンティブとなるのですが、近年ではそもそも企業の永続性に不安があり、長期的な視点での制度設計が困難になっています。さらに、技術・技能の陳腐化が早まり、国際競争の激化、短期的利益の重視など、年功賃金制の前提が崩れつつあるといえるでしょう。そこに、山一ショック、アジア経済危機、ITバブル崩壊などが起こり、平等主義的色彩が強くコストのかかる従来の制度から、成果を出した人に報いる成果主義に移行することは必然だったと考えられます。

成果主義も運用次第

必然的に年功主義から成果主義へ移行するなかで、適切な賃金格差は労働者の仕事満足度と企業業績を向上させます。もちろん、成果主義を導入するだけでなく、上手に運用するためには評価制度や評価者のトレーニングを充実させ、能力開発機会を増やし、仕事の裁量性を増やすなど、補完的な仕組みを作る必要があります。歴史的に見れば、日本企業の人事制度は、能力給、職能給と変革を重ね、そのたびに時間をかけて上手な運用方法を生み出してきました。今回の成果主義にも同じことが期待されます。

経済学というと数式を用いたエレガントな学問と思われがちですが、最近の労働経済学では「ごますり」や「他人の給料との比較」の心理など、とても泥臭い内容にも取り組むようになってきています。私の研究は、労働経済学、企業の経済学、幸福の経済学を柱にしていますが、今後も最新の成果を取り込みつつ、協力行動の変化、長期的な昇進の問題、内発的動機の消失問題、さらには日本の雇用システムの将来などについて考察していきたいと考えています。

取材・構成:吉戸智明/田村真紀夫

協力:早稲田大学大学院政治学研究科MAJESTy/J-School