- 川島 健(Takeshi Kawashima)助教(2009年9月当時)

演出家の役割とは

シェークスピアの作品は世界中で400年以上も上演され続けています。なぜかというと、同じテクストに新しい意味が今も見つかるからです。台本をいじらないのであれば、新しい意味は演出を通して表現されます。しかし、実は演出家というのは、19世紀の終わりになって登場した比較的新しい職業なのです。演出家の誕生によって、それまでは「読まれるテクスト」だった台本が、「解釈されるテクスト」へと変わりました。

演出家の登場

歴史をさかのぼると、アリストテレスは『詩学』(BC4世紀)の中で、「悲劇の機能は、たとえ上演されなくても、また俳優がいなくても、働く」と書いています。悲劇というのはあくまでもテクストであり、俳優や上演は2次的な要素として扱われました。この劇作家と作品ありきという考え方は、19世紀の初め頃まで続きました。現在のように俳優や演出家が注目されるようになったのは、つい最近のことなのです。

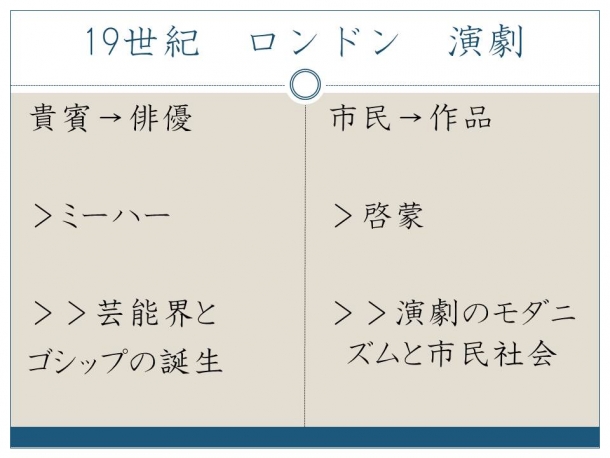

イギリス・ロンドンの歴史を例にしましょう。19世紀に入り、それまで劇団内でしか劇場の株を持てなかったのが、外部の人間も持てるようになりました。それによりプロデューサー制度が誕生し、人気俳優との契約というシステムが生まれました。こうして生まれた「スター・システム」によって、俳優の重要性が増しました。それまで「シェークスピアを見に行く」だったのが、「目当ての俳優を見に行く」へ目的意識が変化したのです。また、当時は芝居を上演するためには宮内庁へ申請し、勅許を得ることが必要でした。しかし1843年に演劇の勅許制が廃止されると、観客が王侯貴族から不特定の市民へと変わりました。それまでは台詞をよどみなく誦唱できるのが名優とされてきましたが、観客の変化につれて、関心は台詞自体より、感情移入しやすい登場人物へと移ったと言われています。そのため共感を得られる登場人物をつくるために演出家が誕生したというのが通説です。プロデューサー制度とスター・システムの登場、勅許制の廃止は演出家の誕生に大きく影響したと考えられています。でも、演出家誕生の理由は本当にそれだけでしょうか。

演劇を取り巻く環境の変化

それ以前にも大衆に開かれた市民劇、公衆演劇というものは存在していましたが、演出家の登場にはいたりませんでした。この頃には演出家の仕事は、劇作家や主演俳優が兼ねていたのです。しかし18世紀から19世紀にかけて起こった産業革命の影響を受けて、舞台の演出も進化し、照明、音響、大道具、小道具といった裏方も、より専門化・分業化されていきました。

たとえば、技術の進歩によって、照明はろうそくからガス灯、石灰光(ライムライト)、アーク灯、調光器と変化していきました。こうした照明の技術の発展は、「暗転」を可能にしました。それまで劇場は暗転せず、観客同士の社交場でした。そこにリヒャルト・ワーグナーは暗転を取り入れ、観客を舞台だけに注目させるようにしました。今では当たり前となっている暗転も、それを可能にする装置が開発されたことによって、初めて可能になったのです。また、照明、音響、衣装など裏方の名前も1900年代に入ってから、チラシやポスターにクレジットされるようになりました。また、技術者だけのリハーサルが行われるようになったのもこの時代です。技術の発展と専門化が進むにつれて、劇作家や俳優が、演出を兼ねることが難しくなりました。エドワード・ゴードン・クレイグは『劇場の芸術』という作品の中で「演出家」ということばを初めて使い、「演出家とは、専門の技術者たちをたばねる職人頭であり、アーティストである」と書いています。

また、19世紀の後半には、「ミュージックホール」と呼ばれる大衆向けの娯楽施設が多く生まれました。こうした世俗的なエンターテインメントとの差別化を図って、貴族文化的な娯楽としての演劇を守るために演出家が求められたとも考えられます。

ベケットという作家

演出家という職業に興味を持つようになったのは、私が専門としているサミュエル・ベケットという20世紀の劇作家と深い関係があります。ベケットはアイルランド出身で、フランスで活動しました。代表作には『ゴドーを待ちながら』があります。彼の作品は非常に難解ですが、芸術作品として完成しています。そのためか、ベケットは、演出家によって作品に手を加えられることを極端に嫌いました。照明、衣装など全部細かく指定し、テクストに書いてあることがすべてであると主張しました。ベケットが亡くなった今も、ベケットの親族によって上演作品は厳しくチェックされています。ですが、ベケットが保守的に演出を拒否していた面を、研究者もあまり見てきませんでした。

作家研究はいくつかのフェーズ(段階)に分類することができます。作家研究のフェーズ1は作家や文章を神格化して、崇めること。フェーズ2は、書いていたのはどのような場所か、歴史背景や思想といったことを調べること。その先のフェーズ3はどういった作家に影響を与えていったかを調べることが行われます。

ベケット研究は現在フェーズ2の段階にあたります。これまでベケットには世俗に関心を持たないというイメージが形成されてきました。しかし私がベケットに関する1930年代の資料を研究してきた結果、彼はパリにいながら故郷アイルランドの政治やナショナリズムに深い関心を示していたことがわかりました。こうしたベケットの世俗的な面はあまり知られていません。私は演劇を見に行くことも好きなのですが、作家や作品に肩入れするのではなく、それらに関連した現象を研究することに面白さを感じています。

取材・構成:青山 聖子/矢部あずさ

協力:早稲田大学大学院政治学研究科MAJESTy