- 黒田 智(Satoshi Kuroda)助教(2009年7月当時)

絵を読み解くという手法

私は、古地図や肖像画、絵巻などを中心に、おもに中世日本の絵画史料の解読にとり組んでいます。日本史の研究は、古文書や古記録を読むことが基本です。しかし、1980年代にもっといろいろな史料をみようという動きがあり、その中で「絵画史料論」あるいは「歴史図像学」とよばれる方法が少しずつ整備されてきたのです。

ここでは、古地図の歴史図像学を例にとって紹介しましょう。

不思議な形をした対馬の古地図

図1は、15世紀に朝鮮王朝でつくられた『海東諸国紀』の中の対馬図です。この地図を見ると、だれもが疑問に思うはずです。南北に細長い島であるはずの対馬が、なぜクロワッサンのようなかたちに描かれているのでしょうか?

私がまず最初に注目したのは、中央を走る山脈です。V字を重ねることで山並みを表現していますが、1か所だけV字がぶつかっているところがあるのです。おそらく、地図の作者はここから描きはじめたのだろうと推測しています。島の周囲の白く細い線は、対馬をとり巻く航路だと考えられます。当時、朝鮮半島から日本への航路には、釜山から対馬の北端に入り、東海岸をぐるっと回って博多に向かうメインルートと、浅芽(あそう)湾に入って船を陸揚げし、対岸から博多へ向かうルートがあったといわれています。

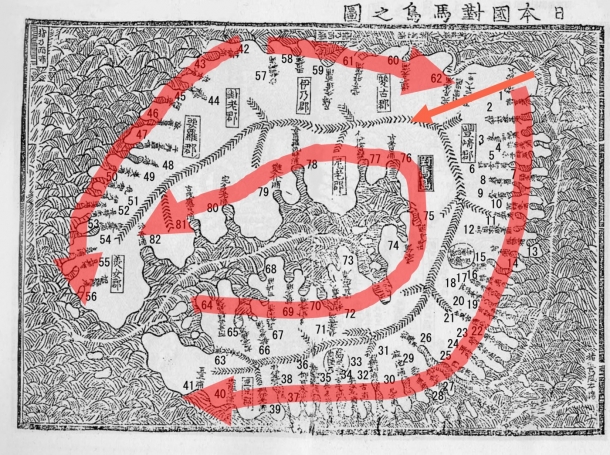

地図には82の浦(港)の名称が書かれていますが、文字の向きによっていくつかのグループに分けられることに気づきます。浦の名称は『海東諸国紀』の本文にも記されていますので、記載順に1~82までの番号を振って地図に落としてみました。すると、円を描くような4つの運動が地図の中に見えてきました(図2)。つまり、先ほどのV字が重なる点を始点に、まず東海岸に1~41の浦を時計回りに書き、つづいて西海岸に42~56を反時計回りに、57~62を時計回りに、最後に浅芽湾内に63~82を反時計回りに書くという、4つの運動によってこの地図は描かれているということです。

さらに、地図上の浦と現在の地名を照らし合わせてみたところ、東海岸と浅芽湾にはたくさんの浦がきわめて正確に記載されている一方で、西南海岸の浦は順番も場所もいい加減に書かれていました。地図の製作者にとっては、東海岸と浅芽湾だけが重要だったらしいのです。東海岸と浅芽湾は日朝航路のルート上にあるため、正確に把握する必要があったのでしょう。

以上のことから、クロワッサン型に描かれた理由として、次のような仮説が立てられます。地図をつくる際に、多数の浦を濃密に書く必要があった東海岸には伸長が起こる。同様の理由で浅芽湾はより深く湾入していく。西海岸はいい加減でよかったため、北西側にまとめて描くという圧縮が起こった。こうして、実際には縦長の対馬がクロワッサン型に変形したと考えています。このクロワッサン型の対馬は19世紀までみられ、朝鮮の対馬図の基本的なかたちだったと思われます。

古地図から見えてくる日本の国境意識

日本の地図はどうでしょう?実は中世の地図に対馬はほとんど描かれていません。対馬が描かれるようになるのは、対馬が幕藩体制に組み込まれる江戸時代以降です。そのかたちはクロワッサン型ではなく、すでに実際の対馬に限りなく近いかたちで描かれています。日本と朝鮮でこのように異なるイメージの対馬図がつくられたのは、対馬が日朝両国の重複する空間であり、両国それぞれが領土観をもっていたためだと考えられます。

17世紀以降になると、日本の地図には対馬の西南端あたりに「卒土浜(そとのはま)」という地名が突然あらわれます。「卒土浜」とはもともと「クニノウチ」をあらわす中国の言葉で、「国土」と同意語であったことは間違いありません。卒土浜は、日本の国境を地図上に示した重要な地名だと考えられます。

中世において、日本の東の果ては外が浜(現在の青森湾あたり)、西の果ては対馬とされてきました。しかし、江戸時代には、中世までの緩やかな面的な国境から、厳格な線的な国境へ変化していったと考えられます。国土の西の果てを画定するために、江戸幕府がきわめて政治的に地図上に設定したのが「卒土浜」であったわけです。地図のなかには、当時のそうした国境意識の変化が反映されているといえるでしょう。

文字では記されない歴史を探究する

古地図と並行して、私は肖像画や絵巻の研究もしています。なかでも『十二類合戦絵』は謎だらけで非常に面白い絵巻です。十二支の動物たちが催した歌の会に参加させてもらえなかったタヌキが、十二支以外の動物たちを集めて合戦をしかけるという絵巻物ですが、動物たちの着物の柄に隠された意味があったり、組み合わせに字遊びが込められていたり……。室町時代の貴族階層の学問や知識が凝縮されていることがわかるのです。

絵画史料からは、当時の服装なども読み取れますし、合戦の様子も実にリアルにわかります。絵でしかわからないことが絶対にあると思うのです。私はそれを読み解きたいと思っています。普通では気づかないような絵の細部に、全体を把握する重要な突破口があったりする。まるでなぞ解きのようですが、何かがわかったときの面白さは格別です。

歴史を知る手がかりは断片的にしか残っていません。欠けているピースがたくさんある。でも、残っているピースを全部集めて、欠けている部分を推理で埋めていく。歴史研究とはそういう作業だと思うのです。ですから、残された膨大な史料をできるかぎり収集し、文字では記されていない歴史の欠片を明らかにしていきたいと思っています。

<図1>『海東諸国紀』の中の対馬図。左側の深い切れ込みが浅芽湾である。『海東諸国紀』は1471年に朝鮮王朝で製作された書物で、日本と琉球の政治、文化、地理的な情報が記されている。巻末に10枚の地図が付録として掲載されている(東京大学史料編纂所所蔵)。

<図2>地図上に見えてきた4つの円運動『海東諸国紀』本文に記されている浦に記載順に番号を振って、地図上に落としたもの。オレンジ色の細い矢印はV字が重なる点を示す。この点を始点として、4つの運動(赤い矢印)によって地図が描かれたことが推測できる。

取材・構成:財部恵子/青山聖子

協力:早稲田大学大学院政治学研究科MAJESTy