- 青井 議輝(Yoshiteru Aoi)助教(2009年5月当時)

地球上の微生物の99%以上は培養不能

微生物とは、直径が1μm以下の小さくて単純な生物です。土壌や水中など地球上の至るところに存在し、自然界のバランスを保つ重要な役割をしています。その種類は1gの土壌に1000種いるとも100万種いるともいわれ、よくわからないぐらい多いようです。

自然界に混在する微生物の中から1種類だけを取り出し、人工的な環境で育てることを分離培養といいます。分離培養にはコッホが開発した平板培養法が150年前から使われてきました。これは、栄養分を含む寒天の培地に微生物を含んだ液を薄く塗って培養する方法です。個々の微生物が目に見える大きさの集団(コロニー)を作るので、これを分離します。この方法で培養できるのは、地球上の微生物のごく一部で、99%以上の微生物が培養できないといわれています。分離培養されたわずかな微生物が、食品や医薬品の製造、環境浄化などに有効利用されています。また、分離された微生物から昨今のバイオテクノロジーの発展のベースとなる様々な学術的発見がもたらされてきました。それらのことを考えると、残りの微生物はまさに「宝の山」です。しかし、平板培養法に代わる新しい技術は開発されてきませんでした。

近年、微生物を分離培養せず、環境中の微生物の集団から直接DNAを抽出して,未知・未培養の微生物の機能を解明したり、有用遺伝子を発見しようとする技術が注目されています。私も、分離培養せずに微生物の解析を行っていました。しかし、分離培養するという操作ぬきには本質的な理解に至らず、みつけた遺伝子の応用にも限界があることから、分離培養技術は普遍的に必要だと気づきました。そして「だれも分離培養できないなら、自分がやろう」と新しい分離培養技術の開発に取り組みました。

生育環境をそのまま利用するin situ分離培養

平板培養法で微生物を分離培養できないのは、生育環境と培養環境がまったく異なるからではないかと考えました。それなら、生育環境と同じ環境で培養すればよいと考案したのが「in situ分離培養」です。これを実現するため、中空糸膜を使ったHollow Fiber Membrane Chamber(HFMC)を開発しました。通常,浄水器などに使われる中空糸膜は目に見えない孔がたくさん空いていて、様々な環境因子を通しますが微生物は通しません。中空糸膜中に採取した微生物を閉じ込め、実際の環境中または環境を模擬した水槽などにつけて培養するのです。その際、中空糸膜1本あたり微生物が1個入るか入らないかというぐらいに微生物の濃度を加減して注入します。または、細胞の選別に使われるセルソーターという装置で微生物を1細胞ずつ注入します。

海水や排水処理施設からタイプの異なるサンプルを採取し、HFMCで分離しました。平板培養法では特定の微生物ばかりが分離されましたが、HFMCでは多種多様の微生物が分離され、しかも、新種の割合が高いことがわかりました。従来、新種の微生物は珍しい環境で探すものでしたが、普通の環境でも手法を変えればみつかるのです。

さらにハイスループットな技術へ

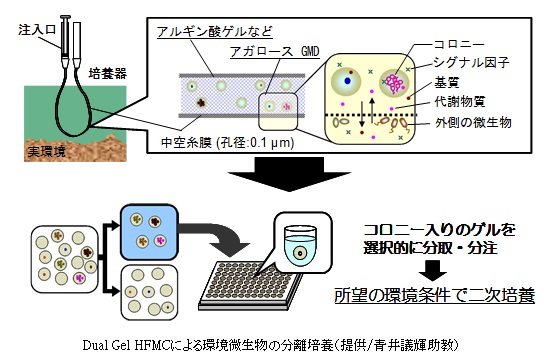

この手法をさらにハイスループット(高度効率)化するために、Dual gel HFMCを開発しました。これは2種類のゲルを用いて培養するシステムです。まず考えたのは、微生物をゲルの粒の中に封じ、中空糸膜の中に粒をたくさん入れて培養することでした。1個の粒に微生物がせいぜい1個だけ入るようにし、培養後、前述のセルソーターや微量分取装置で,微生物が内部で増殖した粒を取り出し分離します。その際、微生物は緑色の蛍光物質で染色しておき、ゲルの粒はそれとは別の蛍光色素で標識しておきます。両方の蛍光を発する粒は中に微生物が入っていることになるので、蛍光と粒の大きさを測定することにより、微生物のコロニーの入った粒を効率よく分離できます。

ところが、実際にやってみると、微生物が粒の外にあふれ出て増殖し他の粒にくっついてしまいました。これではうまく分離できません。どうしようかと悩んでいたある日、駅のホームの点字ブロックを見て、粒を固定すればいいのだとひらめきました。さっそく、粒とは別の性質のゲルで粒のまわりを固めたところ、粒は動かずあふれ出た微生物はその場にとどまりました。外側のゲルは、条件を変えれば溶液状になるので、粒を簡単に取り出せます。

環境中の微生物をゲル粒子の中にいれる(Gel micro droplet )。たくさんのゲル粒子(10万~100万粒)を中空糸膜にゲルとともに封じて生育環境に近い条件で培養する( HFMCを用いたin situ培養)。コロニーが形成されたゲル粒子を一つずつ分取する。コロニーの形成されたゲルを再び培養する(二次培養)。

流行を生み出す技術を作りたい

開発したDual gel HFMCは、ハイスループット操作とin situ培養を同時に実現できる新しい手法です。従来法に比べて効率よく多様な微生物を分離できます。幅広く通用する技術にするため有用性の実証試験を進めています。また、微生物を生きたまま特異的に分離濃縮するMicrobial Cell Chromatography(MCC)という技術も開発しています。MCCとHFMCを使えば、微生物の分離培養技術は格段に向上するに違いありません。

150年も使われ続けている平板培養法は微生物の特性をうまく利用した方法で、非常に単純な操作にもかかわらず、目に見えない微生物細胞を分離して純粋培養するという高度な機能をもっています。単純であるがゆえ、技術の進歩した現代では逆に思いつかないでしょう。私も新しい発想で微生物の分離培養に取り組み、流行を生み出す技術を作ってサイエンスの発展に貢献したいと思っています。

取材・構成:青山聖子/佐藤成美

協力:早稲田大学大学院政治学研究科MAJESTy