- 長江 亮(Akira Nagae)助教(2008年4月当時)

障害者の役に立つことをしたい

大学2年のとき、私は交通事故に遭い、車椅子の生活になりました。障害者施策の問題を扱った研究をするきっかけとなったのは、ほかの障害者たちとの出会いです。障害者施設には重度の障害をもちながらも自立しようと懸命に生きている人がたくさんいます。彼らと接することで、障害をもたないときには感じなかった社会の不平等を実感したのです。「彼らのために何かしたい」。私はそう思うようになりました。

経済学の視点から挑戦

最近、障害者の権利を保護するための障害者権利条約に政府が署名したり、国会で障害者自立支援法の見直し案が検討されたりと、障害者施策に関する日本社会の動きが活発になっています。これは、障害者やその家族らによる訴えや努力の成果といえます。

私は復学してから「パレート効率性」という経済学の概念を学び、「この中に障害者がよりよい生活を送るための手がかりが隠れているのではないか」と考えるようになりました。

資源を効率よく配分して人の欲求を満たすこと。これは経済学が目指す基本的な考え方です。「パレート効率性」とは、資源がどのくらい効率的に配分されているかを測る基準となるもので、資源の配分により人々の満足度が飽和されているとき、この状態を「パレート最適」といいます。

たとえば、街や交通機関を障害者に対して使いやすくするとしましょう。そうすれば障害者だけでなく、お年寄りや小さな子どもを連れているお母さんにとっても住みやすくなります。このように健常者の満足度も障害者の満足度もまだ高められる状態では、「パレート最適」とはいえません。両者がより快適に生活するための改善の余地は、まだまだ残されているのです。

障害者雇用制度の問題点

経済学の手法で障害者雇用施策の問題を扱った私の最近の研究を紹介しましょう。

日本が採用している障害者雇用制度は、雇用率・納付金制度というものです。この制度のもとでは、一般企業は障害者を1.8%以上雇わなければいけないことになっています。けれどもこの制度には強制力がありません。1.8%を下回っている企業には不足分一人当たり5万円の納付金が課せられ、逆に雇用率を達成している企業には報奨金や調整金が支給される仕組みです。見方を変えれば、雇用率を達成している企業が「障害者雇用の権利」を売り、これを未達成企業が買っていると考えることができます。

これに似た仕組みとして、二酸化炭素の排出権取引を思い浮かべた方もいるでしょう。二酸化炭素の目標削減量が設定されていることや、国家間で二酸化炭素の排出権が売買される点は、たしかに雇用率・納付金制度と似ています。しかし、国家間で競争的に排出権の値段が決まるのとは異なり、雇用率・納付金制度の場合は、納付金などの額が政府によってあらかじめ決められています。ここにこの制度の問題があります。

業種などによって、障害者を雇用しやすい企業もあれば、そうでない企業もあります。企業の異質性を考慮せず、政府が一律に金額を決めてしまえば、障害者を雇用しにくい企業には大きな負担がかかってしまいます。

企業間での負担が不均等だと、障害者雇用は促進されません。実際の統計を見ると、従業員1000人以上の企業では、雇用率を達成していない企業が2002年時点で70%以上も存在します。

雇用率達成によって不利になる企業

こうした障害者雇用施策の問題点を、株価の変動から具体的に捉えてみました。

投資家は、過剰な費用負担をしている企業の株は買おうとしません。また、自分が株主の場合には、その企業の株を売り払うでしょう。当然この企業の株価は下落します。このような株価変動の性質を利用して、「もし雇用率が達成されたら株価はどうなるか」という仮想的な実験を検証しました。

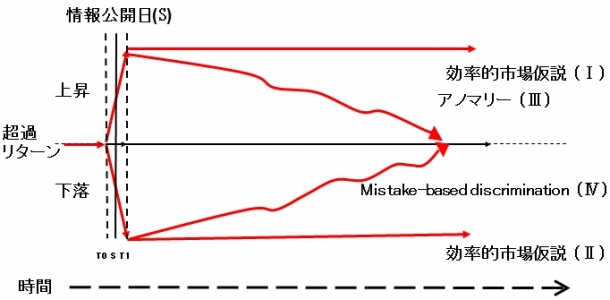

障害者雇用状況の開示による株価変動モデル。費用負担が大きい企業は株価が下落する。その後、だんだんと株価が回復した場合は「障害者による生産性は低い」という偏見があることがわかる。(提供/長江 亮助教)

通常、各企業の障害者雇用の状況は非公開になっていますが、2003年に上場企業の障害者雇用状況がたまたま開示されました。この情報をもとに雇用率達成企業と未達成企業にグループを分け、開示前後での両グループの株価変動の差をとったのです。これにより、雇用率を達成することによりマイナス(もしくはプラス)の影響を受ける企業が割り出されます。

実際に算出した結果、製造業と中小企業がマイナスの影響を受けていることがわかりました。つまり、雇用率・納付金制度ではこうした企業に大きな負担がかかっていることが示されたわけです。このように負担が不均等な状態では、障害者雇用の促進は見込めません。一刻も早く企業間の負担を均等にするための対策がとられるべきです。

障害者が参加した社会づくり

人々の考える社会は、障害者の世界をまったく知らない人がつくっている虚像かもしれない。そんなふうに思うことがあります。障害者施策が障害をもった当事者の視点なしにつくられていることが、その原因の一つかもしれません。

最近、「障害者から社会を」、また、「社会から障害者を」と相互に見つめる「障害学」という学問が興りつつあります。障害者の視点を加え、あらゆる角度から障害問題を扱う試みがさかんになっているのは、とてもうれしいことです。

ここで紹介した研究はまだ完璧ではありません。いずれは政策に反映できるものにしたいと考えていますが、まずは残された課題を一歩ずつ乗り越えていくつもりです。経済学者と障害をもつ者の視点から、パレート最適な社会を目指して。

取材・構成:秦千里

協力:早稲田大学大学院政治学研究科MAJESTy