研究所の活動内容や所属研究員の研究成果等を定期的に情報発信しています。

尾上 匡房

天文学は「我々はどこからきたのか、我々は何者か、我々はどこへ行くのか」という人類の根源的な問いに立ち向かう究極的な手段と言えます。私は138億年に及ぶ宇宙の歴史の中で最も初期の時代に存在したブラックホールを、様々な地上・宇宙望遠鏡を駆使して観測することで、この大いなる謎の解明に挑みます。具体的には、超巨大ブラックホールの初期成長、ブラックホールと母銀河の共進化関係、そして大規模構造形成への影響といったテーマに取り組んでいます。

門屋 寿

権威主義体制下の選挙が体制の命運を左右するうえで、選挙に臨む野党の戦略がいかなる影響を及ぼすのかに関心を抱いています。本研究では、とくに野党の選挙前連合に焦点をあて、その理論的・実証的分析を試みます。本研究の知見は、今日の政治体制の大多数にとって不可欠な制度である選挙での野党の役割についての理解の深化に貢献します。

篠本 創

多くの国で、市民は文民の政治エリートより軍事組織を信頼している。本研究では、主にサーベイ実験を用いて、この政軍間の信頼格差の原因(軍事組織が関与する活動の結果など)と帰結(市民の意見・態度の変化など)を実証的に分析する。本研究は、これらの分析を通じて、現代の民主主義国家における軍事組織の位置付けの再考に寄与する。

志村 大輔

生命の誕生から終焉まで、絶えず拍動を続ける心臓。その機能維持には、収縮・弛緩を担う細胞骨格や、エネルギーを産生するミトコンドリア、細胞間同士の接着など、様々な要素が関与しているため、病態の原因や症状も多種多様である。

これらの複雑な細胞内ネットワークを、まとめてコントロールできる因子に着目し、複数の心疾患に対する効果的な治療戦略の開発をするとともに、その仕組みを明らかにすることを目指している。

高尾 沙希

視覚情報が網膜に到達してから知覚が成立するまで、神経伝達や情報の統合にかかる時間によって遅延が生じます。このような遅延に対応し、安定した知覚世界を構築するためには、脳は現在を予測することが必要です。こうした「予測」を可能にする神経コーディングを中心に、脳内の視覚情報処理基盤を包括的に理解することを目指しています。

パフチャレク パヴェウ

世界的に知られる芸術家、草間彌生が発表し続けてきた多くの文学作品は、野性時代新人文学賞への言及を除けば、これまでの研究で不当に軽視されてきた。私はそうした草間の文学と美術が不即不離の関係にあることを指摘し、草間のニューヨーク時代から始まる社会的差別への批判が、帰国後の文学と美術双方の作品に引き継がれていることを明らかにした。東洋から来た女性として、白人男性が支配する芸術界に挫折と不満を感じ、路上で反権力的なパフォーマンスに引き付けられたことは容易に想像できる。しかし、それだけでは帰国後の創作活動との連続性を説明できない。そこで本研究では、草間に内在していた社会への異議や違和感といった萌芽が、NYの土壌によりどのように活性化したのか調査し、これまで逸話的に語られてきた草間のパフォーマンス活動を再評価する。これは同時代のパフォーマンスとの比較を通して、草間作品にフェミニズムやクイア理論の反響を検証することになるだろう。社会への抗議の点から草間のテクストとイメージの相関関係を明らかにすることで、NY時代の重要性を再定義し、さらにその理論的なモデルを提供することで、草間の反差別運動の今日性とその世界的な評価の理由の一端を解き明かしたい。

深澤 武志

動学的環境の下での望ましい環境政策について、経済学的な観点から定量的な分析を試みます。具体的には、製品の耐久性や消費者・企業の動学的意思決定を考慮し、省エネ製品の普及を促進するための最適な政策(補助金、税、規制など)などを分析していく予定です。

なお、動学的なモデルのパラメータ推計やシミュレーションに関して、計算負荷の問題がしばしば障害になるところであり、本研究ではその克服も目指します。

ブラーデル ザビーネ ソフィア

今日においても美術史では、「継続性」よりも「技術革新」を重視した研究が行われています。しかし、革新は自然発生的な現象でもなく、普遍的な規範を構成するものでもありません。私の研究は、技術革新中心主義の裏側にいる絵師を取りあげ、革新や規範によって編纂される歴史とは異なる美術史の視座を提供することを目的としています。

深山 絵実梨

私の研究では、先史から古代にかけての東南アジア(主にフィリピン、ベトナム、タイ)と東アジア(台湾、日本の南琉球)の遺跡から出土する遺物の研究を通して地域文化の特徴をとらえ、そのうえで各地で出土する広域分布遺物の移動モード(交易/移住/回遊職能)を検討し、二つの海域をつなぐネットワークの形成と展開において、どのようなヒトが、どんなモノを携えて、どのような移動をしたのかという観点から、海域ネットワークの様相を解明することを目指しています。

李 家隆

不確実な動作環境の中で利用者と協調する自律ソフトウェアシステム(例:自動運転)を研究対象としている。具体的には、ソフトウェアのモデリング、設計、検証技術を活用し、システムと利用者のそれぞれの責務を明確化できるように推論するフレームワーク、および利用者との効果的なコミュニケーションを実現するインターフェースに取り組んでいる

ワン リジオー

Aligned with Sustainable Development Goals 4.3 and Waseda University’s Global Asia Studies research initiatives, my WIAS research project aims to develop a framework for international higher education (IHE) to enhance governance in the ASEAN+3 Community. This framework will bridge knowledge gaps and identify effective practices to improve educational integration, access, equity, and quality. Key objectives include evaluating the current IHE status, comparing European and ASEAN+3 internationalization processes, and identifying Japan’s role in fostering regional collaboration.

去る3月6日~7日、名古屋大学にて開催されたシンポジウム“UBIAS 2025 Topic of the Year Symposium: “Human/Non-human””に竹内淳所長、飯山知保副所長、所員のエスカンド ジェシ講師、晏子講師、事務所スタッフが参加しました。

本シンポジウムは、当研究所と同じく世界の大学付属の高等研究所ネットワークUBIAS(University-Based Institutes for Advanced Study)加盟機関である、名古屋大学高等研究院および南京大学人文社会科学高等研究院(中国語Webサイト)主催により、UBIASが設定する年次トピック“Human/Non-human”をテーマとして2日間にわたり開催されました。会期中は研究発表に加え、各研究所からの取り組み紹介や提言が行われた本シンポジウムでは、参加者同士の通訳サポートもありつつ英語、日本語、中国語と3か国語が飛び交い、リラックスした和やかな雰囲気の中で、研究者間・組織間の交流が盛んに行われました。

1日目は、当研究所のエスカンド ジェシ講師、晏子講師がそれぞれ第1セッション“Rethinking Interconnectedness”、第2セッション “Ethics and Sustainability through the Lens of Social Sciences”にて研究発表を行い、飯山副所長は第2セッションのモデレーターを務めました。

“Playable Ecologies and Ecocritical Storytelling: Japanese Video Games and their Idiosyncratic Mechanization/Portrayal of Interconnectedness” エスカンド ジェシ(早稲田大学高等研究所 講師)

“Resilience and Sustainability in Transforming Times: Intergenerational Relationships, Cultural Values, Social Networks, and Well-being of Older adults in Aging Societies” 晏子(早稲田大学高等研究所 講師)

2日目には基調講演として竹内所長と飯山副所長より、より国際的で学際的な研究機関を目指すための施策について提言を行い、第3セッション“Future-Oriented Innovation”を経て閉会となりました。

今回の訪問に参加した晏子講師の感想をご紹介します。

早稲田大学高等研究所を代表し、名古屋大学高等研究院および南京大学人文社会高等研究院の先生方と学術的な交流を持つことができ、大変光栄でした。本フォーラムでは、毎日3つの言語と文化的背景の中で活発な議論が交わされ、異文化・学際的な対話の場として非常に印象深い経験となりました。自分の専門領域を越えて視野が広がり、新たな研究の可能性にも気づかされました。分野を超えた対話の中で、共通する関心や課題も多く見出すことができました。

今回の訪問は、UBIASの国際ネットワークの中でも、特にアジアの加盟機関でつながりを強め、新たな研究や、研究所としての次なる取り組みを開始する、貴重な足掛かりになったと言えます。

関連リンク

関連リンクドイツ・コンスタンツ大学高等研究所(Zukunftskolleg, ZUKO)と当研究所は協定機関として研究者の相互派遣など、継続的な連携活動を行っています。

それらの研究交流の一環として4月29日にオンラインワークショップを開催しました。本イベントは、2022年に始まり今回で3度目となります。

当日は両研究所所長からの研究所紹介に続き、双方の研究者2名ずつより発表がありました。前回は“Sustainability”をテーマにディスカッションを行いましたが、今回は両機関が加盟するUBIASの年次トピック“Human-Non/human” に焦点を当てました。4名の研究者がそれぞれの専門分野の視点から話題を提供し、それをもとに参加者は話題ごと4つのグループに分かれ、専門分野を超えて活発に議論を行いました。

当研究所からは、白井達彦准教授、パフチャレク パヴェウ講師が、ZUKOからは、Dr. LUERSEN Eduardo、Dr. STÖCKL Annaが話題提供者として登壇。量子コンピューターを用いた組み合わせ最適化を実用的にする取り組み、草間彌生のアートと思想、デジタルツインの活用、蜂の視覚認知について、など非常に幅広いかつ興味深いトピックが紹介され、参加者からは大きな刺激を受けている様子が伺えました。

イベントでは発表内容に関する意見交換を行うだけでなく、研究所同士のこれまでの交流の取り組みや現在所属している研究者について知ることで、研究所間の繋がりを一層深めることができました。

イベントでは発表内容に関する意見交換を行うだけでなく、研究所同士のこれまでの交流の取り組みや現在所属している研究者について知ることで、研究所間の繋がりを一層深めることができました。

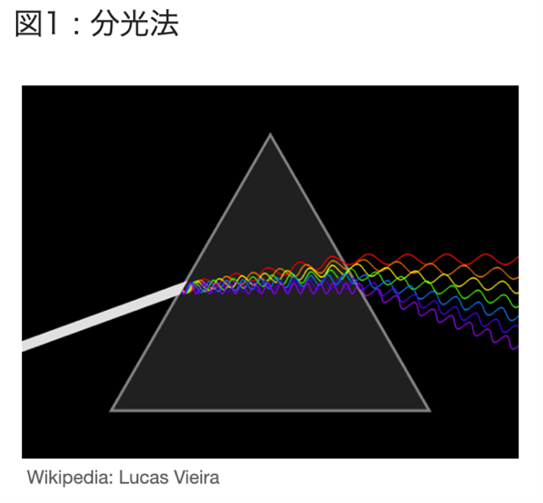

大湊友也講師の最新の研究成果、高等研究所での研究活動についてご紹介します。分光法を用いたミクロレベルでの物質解析についての本研究成果は、「PHYSICAL REVIEW B」(2024年3月18日)・「Physical Review Research」(2025年6月2日)に発表され、後者は早稲田大学のプレスリリースにも掲載されました。

私の専門である物性物理学は、現代の科学技術を根底から支えており、日々の社会生活とも密接な関わりを持つ学問です。同時に、非常に多数(およそ10の23乗個)の電子が織りなすミクロな世界の法則を探り、私たちの自然に対する「世界観」そのものを構築していく、知的探究の営みでもあります。私の研究の大きな目的は、ミクロな世界の法則を解き明かすことで、未来の技術の種を発見するとともに、この世界を理解するための枠組みを構築することにあります。

この記事では、物理学における伝統的な実験手法である「分光法」の観点から、最近の研究成果をご紹介します(図1)。これは、物質に様々な種類の「光」(より専門的には電磁波)を照射して、その応答を詳しく分析することで、目には見えないミクロの世界で何が起きているのかを明らかにする研究です。

近年精力的に研究が推進されている「スピントロニクス」では、電子の「電荷」に加えて、磁石としての性質「スピン」も自在に操ることで、革新的な省電力・高性能デバイスの開発を目指しています。この分野を発展させて、未来の応用技術を切り拓くには、物質の界面やナノスケール薄膜で、スピンがどのように運動するか(スピンダイナミクス)を記述する基礎科学が不可欠となります。しかし、このミクロな領域の磁気的性質を精密に測定する手段が限られていたため、界面と薄膜におけるスピンダイナミクスのミクロな理解は十分には進んでいませんでした。

私はこの問題を解決するため、スピンポンピングという現象を利用した新しい分光法を理論的に研究しています。これは、磁石にマイクロ波を照射してスピンの歳差運動を誘起することで、隣接する物質へとスピンの歳差運動を伝搬させる現象です。この際、マイクロ波の吸収を解析することで、これまで観測が困難だった界面の磁気的性質を探る「高感度な探針」として機能します。これは、物質の基礎物性を解明し、応用にも繋がる最先端の分光法の一つです。

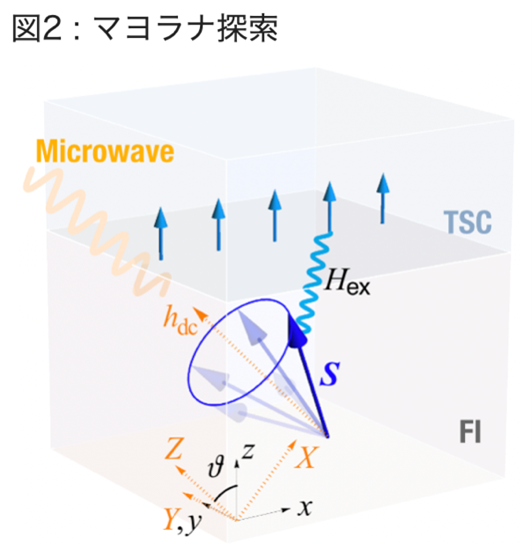

この「高感度な探針」が、現代物理学における重要課題の一つ、「マヨラナ粒子」の探索に有効であることを理論的に提案しました(図2)。マヨラナ粒子は、粒子と反粒子が同一であるという不思議な性質を持ち、その存在は未だ確立されていません。もし発見されれば、物理学の世界観を拡張するだけでなく、雑音に極めて強い究極の量子コンピュータの鍵になると期待されています。

我々は、トポロジカル超伝導体と呼ばれる特殊な物質の表面に潜むマヨラナ粒子の存在を、磁気的応答によって捉えられることを示しました。さらに画期的なのは、外部の磁場の向きを変えることで、マヨラナ粒子に由来する信号だけを選択的にオンとオフに切り替えられるということです。これは、信号の中からマヨラナ粒子だけの応答を分離できることを意味しており、「幻の粒子」の発見を大きく手繰り寄せる、新たな探索指針を提案するものです。

論文情報:Y. Ominato, A. Yamakage, and M. Matsuo, Dynamical Majorana Ising spin response in a topological superconductor-magnet hybrid by microwave irradiation, Phys. Rev. B 109, L121405 (2024)

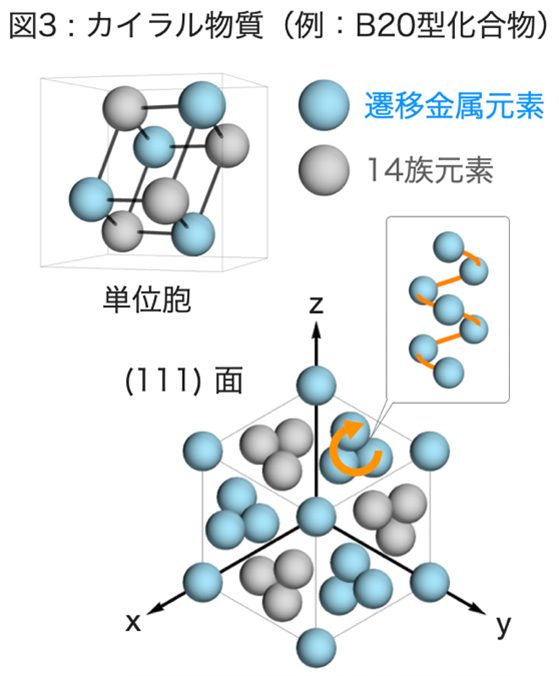

私の現在の研究の柱は、「カイラル物質」における非線形光学応答の理論的な研究です。カイラリティーとは、ある対象とその鏡像が、回転や並進といった操作で重ね合わせられない性質を指します。左手と右手、左ネジと右ネジ(らせん構造)、などが身近な例です。カイラリティーを持つ物質はカイラル物質と呼ばれます(図3)。原子がらせん状に配列したカイラル結晶構造を持つ物質では、その構造的な「左右」の区別を反映し、特異な電気・光機能が発現することが分かってきました。

物質に対する光の応答は、光の電場に比例する線形応答と、比例しない非線形応答に大別されます。線形応答については理論的な枠組みが確立されていますが、その先に広がる非線形応答の世界は、カイラル物質に特有の現象が数多く期待される、未開拓な研究領域です。私は、この未開拓領域の研究を進め、理論計算によって二つの主要な成果を得ました。

一つは、カイラル物質の新しい分光学的特徴の発見です。カイラル物質に円偏光を照射すると、直流電流が生成される円偏光ガルバノ効果が生じます。我々は、光電流が周波数の変化に応じて符号を複数回反転させるという特徴的な現象を理論的に発見しました。この特徴は、物質のカイラリティーや内部電子状態を鋭敏に反映するため、カイラル構造を検知する高感度な光センサーとしての原理となります。同時にこれは、光の周波数によって電流の向きを制御できる、新たな光機能の動作原理となります。

もう一つは、高次高調波発生による新たな分光法の提案です。高次高調波とは、物質に光を照射した際に、入射光の整数倍の周波数を持つ光、いわば光の「倍音」が発生する現象です。私は、カイラル物質から発生する高次高調波の放射方向が、倍音の次数で系統的に異なる、という指向性が存在することを理論的に示しました。これは、物質構造の左右の区別を非線形光学応答から直接検出する、新しい分光測定の原理を提案するものです。この手法は、カイラル物質を用いた新材料・新原理デバイスの開発・評価における基盤技術となり得ます。

このように、カイラル物質における非線形光学応答は、物質科学における新現象探索の指針となり、将来の光・電子技術の創出に繋がる、物理的に豊かな研究領域です。今後もこの方向性で理論研究に注力し、普遍的な物理法則の解明とその応用展開を目指していきます。

論文情報:Y. Ominato and M. Mochizuki, Theory of photocurrent and high-harmonic generation with chiral fermions, Phys. Rev. Research 7, 023218 (2025)

私は、専門的な研究の推進だけでなく、研究者間の交流を大切にしています。高等研究所には、多様な分野の専門家が集っており、その知見を交換することは非常に良い刺激となります。私は、分野横断的な交流を活性化させたいという思いから、高等研究所の自然科学系の研究者が集う「コーヒーミーティング」を企画しました。

この会では、月に一度、参加者が持ち回りで発表者を務め、自身の研究分野について、スライドを使いながら他分野の研究者にも分かるように紹介します。素粒子、宇宙、天文、量子情報、化学、生物、数学など、話題は多岐にわたります。他分野の専門家との交流により、研究者としての視野が大きく広がっていると感じています。

2024年度1年間の高等研究所および所員の成果は以下の通りとなりました。下記スライドを一括でこちらからご覧いただけます。

早稲田大学は、米国での研究活動を継続する上で困難を抱えているキャリアの研究者の支援を表明しました。これを踏まえ、高等研究所において研究者の応募を受け付けいたします。募集要項等はこちらをご確認ください。

高等研究所では国際的に活躍する優れた研究者を海外から招聘し、本学研究者との学術的交流やセミナー等を通じて、 本学の研究活動の活性化に寄与しています。詳細情報についてはこちらをご覧ください。

訪問研究員

訪問学者

ご意見、ご感想をお待ちしています。 下記発行元までお寄せください。

〒169-0051

東京都新宿区西早稲田1-21-1 早稲田大学西早稲田ビル1階

URL:www.waseda.jp/inst/wias/

TEL:03-5286-2460

FAX:03-5286-2470

E-mail:[email protected]

高等研究所ニュースレターの購読をご希望の方は、下記の登録フォームに氏名、メールアドレス、所属、肩書(任意)をご入力ください。

登録いただいたメールアドレス等は高等研究所からの情報発信のみに使用し、その他の目的に使用することはいたしません。

お申込みいただく前に、「早稲田大学高等研究所ニュースレター」サービス運用内規をご確認ください。