海野 典子 講師(2022年2月当時)

中国ムスリムへの関心

私は、「回族」と呼ばれる中国に住むイスラーム教徒(以後ムスリム)の近代史について研究しています。回族とは、7世紀から14世紀にかけて中国に移住した、西アジア(現在のサウジアラビア、イラン、イラクなど)や中央アジア(現在のウズベキスタン、カザフスタン、クルグズスタンなど)出身のムスリムの末裔です。漢人やモンゴル人と混血して形成された民族なので、漢語(中国の言葉)を話し、外見も漢人とほとんど違いはありません。主に中国の西北地域で暮らし、人口はおよそ1200万人と中国に住むムスリムの約半分を占めています。人口の多い中国では「少数民族」として認定されています。

高校生の時にフィンランドへ留学をしていたことがありますが、アジア人がほとんどいない村にホームステイしたので、疎外感を感じることが少なからずありました。そんな中、同じくマイノリティのムスリムの移民の方々に非常に良くしてもらいました。その体験から中東以外に暮らしているムスリムに関心を持ちました。その後中国にもムスリムがいることを知り、もともと中国の文化にも興味があったので、「中国に住むムスリム」を研究対象にすれば、中国のことも中東以外に住むムスリムのことも両方研究できると思い、この道を志すようになりました。

はじまりは一枚の写真

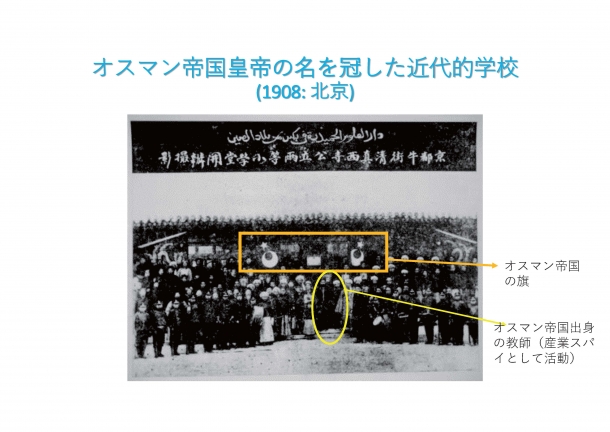

これまで中国ムスリム(回族を指す)という視点から東アジアの近代化やグローバリゼーション、政治的な変動を読み解いてきました。現在は中国ムスリムが国際関係やグローバルヒストリーの中で果たした役割に注目し研究を進めています。そんな中、1枚の写真が私の目に留まりました。それは、オスマン帝国の皇帝の資金援助で、北京に中国ムスリムの近代的な学校が設立された時の写真です(図1)。なぜオスマン帝国の皇帝が、当時外交関係のなかった清朝の、しかもマイノリティである中国ムスリムのためにわざわざ資金援助をしたのか、と疑問に思ったのです。そこで、近代化が急速に進んだ20世紀初頭に、東西の二大帝国である「オスマン帝国(のちトルコ共和国)」と「清朝(のち中華民国)」とに、中国ムスリムがどのように関わっていたのかを調べることにしました。

図1.オスマン帝国皇帝の援助を受けた中国ムスリムの学校での記念写真。

オスマン帝国の旗やオスマン帝国出身の教師が写っている。(1908年 北京にて)

新オスマン帝国と清朝は似た者同士?!互いに関心を持つ

19世紀後半から20世紀初頭は、オスマン帝国も清朝も西欧列強との戦争に敗れ、徐々に衰退していった時期でした。生き残りをかけて、産業・軍事・政治・教育の近代化を模索する中、互いの国に次第に関心を持つようになっていきます。

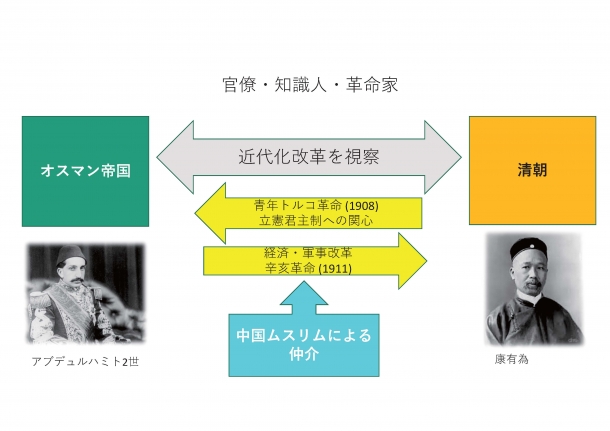

オスマン帝国は、清朝の皇帝が退位するきっかけとなった辛亥革命や、短期間で成し遂げた大きな軍事改革、そして経済改革に関心を寄せ、何度か清朝に使節を送ろうとしましたが、難航します。そこで、親交のあった中国ムスリムに清朝との仲介役を頼んで交渉したり、図1の写真のように中国ムスリムを通じて教師役のスパイを清朝へ送り込んだりなどしていました。一方清朝の政治家や官僚のなかには、オスマン帝国皇帝のアブデュルハミト2世による専制政治を打倒した青年トルコ革命や立憲民主制への動きに興味を持ち、オスマン帝国への視察の仲介を中国ムスリムに依頼する者もいたようです(図2)。

ところで中国ムスリムは、19世紀後半に各地で発生したムスリム反乱が清朝によって鎮圧されたこともあって、当時、周囲から大きな偏見、差別を受けていました。そのような状況から脱却をはかるために、宗教指導者たちが中心となって教育改革が行われ、清朝内でのムスリムの地位向上が目指されました。一部の中国ムスリムは、教育改革への金銭的・人的支援を求めて、メッカ巡礼の際オスマン帝国の首都イスタンブールに立ち寄り、直接皇帝と交渉することもありました。また、明治維新後に急激な近代化を成し遂げた日本に学ぶため、日本に留学する中国ムスリムもいました。このようにして中国ムスリムたちのネットワークは、東西に大きく広がりました。

図2.オスマン帝国の皇帝・アブデュルハミト2世は、辛亥革命や、経済・軍事改革に関心を寄せていた。一方で康有為などの清朝の政治家は、青年トルコ革命や立憲君主制への動きに興味を持っていた。両者の交流が進んだ背景には、中国ムスリムによる仲介があったと考えられる。

暫定的な結論

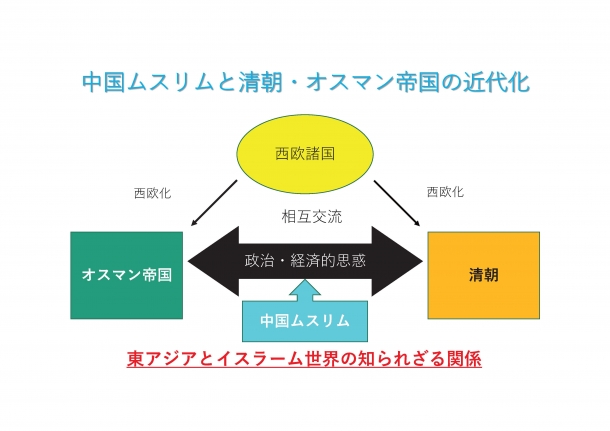

オスマン帝国と清朝の近代化は、西欧諸国から一方的に押し付けられた「西欧化」と見なされる傾向があります。しかしながら、私はオスマン帝国と清朝との交流を仲介した中国ムスリムが、両国の近代化に対して間接的に影響を与えたのではないか、と暫定的に結論付けています(図3)。また当時、日本やドイツ、フランスなども、大陸での勢力拡大のために中国ムスリムを戦略的に利用しようと、懐柔工作を行っていました。つまり中国ムスリムが東西に築いたネットワークは、オスマン帝国と清朝の近代化に貢献する一方で、日本やドイツ、フランスなどに政治的に利用されていたといえるでしょう。そこには、マイノリティとして生きる中国ムスリムの根底にある「アイデンティティの問題」や「生き残り戦略」を巧みに利用しようとする各国の思惑が見えてきます。

今後は世界各国の諜報活動や国際関係も視野に入れながら一次史料を読み進め、今までよりも大きな視点から中国ムスリム史を再検討していく予定です。同時に、非公式の人的ネットワークがアジアの近代化に果たした役割についても考えていきたいと思っています。

図3.オスマン帝国と清朝の近代化に、中国ムスリムが間接的に影響を与えたのではないかと、暫定的に結論づけた。

取材・構成:四十物景子

協力:早稲田大学大学院政治学研究科J-School