Overview of Research (in Japanese)

これまでの研究経緯と本プロジェクトの目的

歴史学界におけるグローバル・ヒストリー研究は、商業交易や疫病、あるいは特定地域・海域に着目した経済活動の歴史がその発端となって展開し、現在では人やモノの移動や接触がもたらす文化衝突や文化の伝播の問題、マイノリティー研究やエスニシティー研究など、その研究対象は近代国家の枠組みや地域を超えて、地球規模へと広がっている。

研究対象とする空間のみならず、時間もまた長期的スパンで考えられるようになった。かつては、古代・中世・近世・近現代という発展段階史観が主流であり、日本史学ではいまだにその時代区分以上に細かく各研究者の専門が分かれ、専門分化がいっそう激しくなっている傾向は否めないが、西洋史学では西ヨーロッパ以外の諸地域、東洋史学では中央アジア・ユーラシア史の研究がめざましい。19世紀後半から20世紀にかけての列強を中心とした歴史観は後景に退き、諸地域においてそれぞれの文化的価値観にもとづいて生きられた時間が、近代的時間の概念とは異なる視角から考察されている。

19世紀のヨーロッパにおいて主権国家・国民国家が成立し始め、それと併行していわゆる近代的学問も構築され、他の諸地域は程度の差はあれ、その学問を導入した。しかし、西洋中心史観のバイアス=「オリエンタリズム」が認識され、地域・民族のアイデンティティが模索されるようになり、一方ではこれらにもとづく独立運動や紛争が生じ、他方では覇権主義・権威主義が横行している。前者の運動が盛んになるほど、相対的に権威主義国家は強大となり、世界経済、さらには世界システムそのものを揺るがしかねない危険性がある。人文科学も社会科学も、このような現状に対してどのように学問的見地から応答できるのか、手をこまねいている。

さらに2019年以来、世界に拡散した新型コロナは人間生活に甚大な影響を及ぼした。コロナは多くの死者や後遺症に苦しむ人を生み出しただけでない。歴史的にはスペイン風邪やコレラなどの大流行で、人口が極端に減少した例はあるが、インターネットが普及した21世紀に流行した新型コロナは、人間の生き方や人とのつながり方に一大転換をもたらした。ネット通販、デジタル会議、クラウド・サービスなどの普及は、人が直接接触する機会を減らした。工場ではロボット化が進み、コンビニエンスストアではセルフ・レジが増えて、人間による労働がコンピュータに取って代わられつつある。ネットを介するサービスは、人の移動を伴わずモノだけが移動することを可能にした。

またデジタル化の進展で、公開された史資料をwebで閲覧することができるようになり、研究資源にアクセス可能な研究者の相対的地位は下がり、特定のテーマに関心がある人なら誰でも、インターネットが使えればある程度まで研究できる環境になってきた。博物館や史料館が所蔵する絵画や史料がネット公開され、肉眼では認識が難しかった細部を、データによってみることさえできる。またグローバル・ヒストリー研究は、多言語史料を扱うマルチアーカイブズの手法を取り入れて進んできた面もあるが、AIの発達により自動翻訳機能が進展し、今では題目を与えられたAIが、インターネット上にある情報を利用して、レポートまで書けるほどになっている。高校教育にも変化がみられ、国語科では源氏物語や漢詩など古典の比重が下がり、「論理国語」が導入された。社会科では近現代の日本史・世界史を統合した「歴史総合」が必修科目となった。国語科のみならず社会科においても、前近代の比重は相対的に下がり、現代社会が抱える課題に直結する社会科学系の学問領域が重視されるようになっている。

さらに、新型コロナとの共存生活に慣れた2022年に勃発したウクライナ戦争は、西側諸国によるウクライナへの兵器供与もあって、代理戦争の様相を帯びており、人文科学のみならず社会科学も解決策を提言できない状況にある。19世紀以来の人文科学・社会科学のディシプリンを元にしながらも、領域横断的なアプローチが求められる時代と言えよう。

これまでもこのプロジェクトシリーズでは、歴史学を中心軸としつつ、政治思想史、医学史、宗教史、美術史など、さまざまな学問分野の研究者に講演を依頼し、領域横断的な研究を促進してきた。現在のグローバル・ヒストリー研究は、地球全体の政治的・経済的・軍事的・社会的相互作用、世界史的連動を客観的にみる段階に至りつつあると考えられる。湖上に時間差で投げ込まれたいくつもの石が描く波紋が、相互に影響を及ぼすような複層的なイメージで、地球上での歴史的出来事を把握すると言ってもよい。

そこで、本プロジェクト「ポスト・コロナ時代のグローバル・ヒストリー研究」では、デジタル・データやオープン・リソースを活用しながら、国民国家が形成されていく19世紀~20世紀を中心とし、「人」の直接的・間接的接触や、そのグローバルな移動によって形成された人的ネットワーク、ならびに現在の人文科学を基礎づけた近代的学問研究を記した書物などモノのグローバルな流通・受容という分析視角から、新たな目で「学知」に光を当てる。

古代・中世以来の蓄積にもとづきつつ、19世紀に形成された近代的学問の伝播は、植民地帝国の形成とも連動していた。したがって、グローバルな交流といっても、その方向性や影響力は一様ではなく、ヨーロッパの軍事力・政治力はもとより、その世界認識とも深く関係していたのである。ヨーロッパ国際社会は、交流を深めるようになったアジア諸国を、国際関係を形成する上で対等な相手として認めず、自らを「キリスト教国」→「文明国」と位置づけていく。その意味で、近代西洋世界が外部の、あるいは自己の内部に潜む「非文明」的他者と対峙し、自己の「文明性」を構築した体験が、近代の学知の形成とどのようにかかわり合うのか、翻訳本の流通なども含めて検討する必要がある。また、ヨーロッパで形成された近代的学問が、19世紀以降の日本の学知の成立と発展に、いかなる影響を及ぼしたかを考察することは、ヨーロッパの学問を一方的に受容してきたと考えられてきた、これまでの日本の学問研究の歴史像にも、再考を迫ることとなろう。

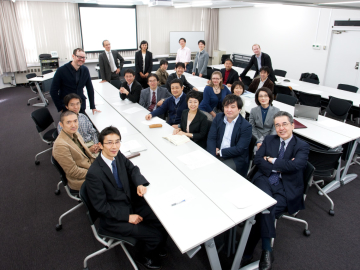

Research Location

Waseda Institute for Advanced Study (WIAS)

Area Leader

TANIGUCHI, Shinko

(Professor, Faculty of Letters, Arts and Sciences; WIAS Research Affiliate)

Members

IIYAMA, Tomoyasu

(Professor, Faculty of Letters, Arts and Sciences; WIAS Associate Director)

OBARA, Jun

(Professor, Faculty of Letters, Arts and Sciences; WIAS Research Affiliate)

NAKAZAWA, Tatsuya

(Professor, School of Culture, Media and Society; WIAS Research Affiliate)

MORRIS, James Harry

(Assistant Professor, Utsunomiya University; WIAS Alumnus)

KARAISL, Antonia

(Assistant Professor, WIAS)

AKIYAMA, Tetsu

(Associate Professor, Hokkaido University of Education; WIAS Alumnus)

SUZUKI, Tadashi

(Professor, Chuo University)

SASAKI, Makoto

(Professor, Komazawa University)

KOGURE, Minori

(Associate Professor, Juntendo University)

YOSHIZAWA, Seiichiro

(Professor, The University of Tokyo)

HARADA, Keiichi

(Emeritus Professor, Bukkyo University)

Events

Information on this research project is also available at the link below.