- 小玉 乃理子(Noriko Kodama)助教(2008年4月当時)

異分野が組み合わさる防災学

大地震の災害に備える上で、防災の研究はとても重要です。ただし、最初から防災を専門にしている研究者はごく少数です。通常は専門を別にする研究者が、防災研究にも参画するのです。

私自身、早稲田大学理工学部時代の専門は土木の分野で、橋梁の構造力学を研究していました。その発展として、いま「構造物に作用する地震力の評価」に取り組んでいるのですが、それとともに「図上訓練ツールの開発」というまったく別の研究も並行して進めています。

補い合う「防災」と「減災」

関東地方は4つのプレートがせめぎあう構造の上に位置します。いま首都圏で懸念されているのは、地殻の浅い部分、またはプレートの境界で起きるタイプの直下型地震です。首都圏で30年以内にマグニチュード7以上の地震が起きる確率は70%と予想されています。

首都圏で大地震が起きた場合、揺れや火災などによる建築物損壊のほか、交通施設やライフラインの遮断、さらには首都機能停止による政治や経済への影響なども心配されます。もちろん、死者や負傷者などの人的被害も甚大なものになります。

震災対策として、「防災」はよく知られた言葉です。災害を未然に防止し、地震が発生したときは被害の拡大を防ぎ、また災害の復旧をはかる。これら三段階に防災は関わってきます。

では「減災」という言葉を聞いたことはあるでしょうか。字のとおり災害を減らす取り組みのことを指します。防災対策に挙げられる中でも、耐震補強や防災訓練、非常食の備蓄などは減災に含めることができます。防災は公的機関が主導する色合いが強いのに対し、減災には、個人レベルの「自助」、地域レベルの「共助」、公的機関レベルの「公助」と、どのレベルでも主体的に取り組むことができます。

冒頭で、私が取り組んでいると話した2つの研究は、それぞれ防災の視点と減災の視点からのアプローチとして捉えることができます。以下に紹介しましょう。

構造物にはたらく地震力を評価

まず「構造物に作用する地震力の評価」の研究では、地震の揺れが地盤から高層ビルや橋などの構造物にどう伝わるか、その評価モデルづくりを行っています。

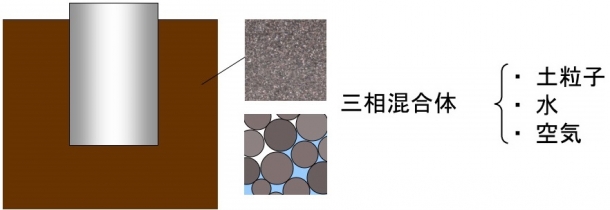

構造物を支える地盤は、土のほか水や空気などが含まれ、構成は場所によりけりです。密度が高い(固い)土は揺れに対して動きが少ない、また、粒が小さい土では水の移動が起こりにくいなど、地震が起きたときの地盤の揺れ方はとても複雑です。また、土の動きと構造物やそれを支える杭の動きには時間差があります。これらも計算に入れて、構造物と土の動態をモデル化しなければなりません。

構造物の杭と、それを支える土。土は、土粒子、水、空気の三相混合体である。土に力が加わると、それぞれが個々に移動して影響しあう。土の粒径や密度の違いが、動きの複雑さを増加させる。(提供/小玉乃理子助教)

現状では、地盤のふるまいをバネでモデル化して構造物の揺れを評価しています。これは構造物を設計する人にとっては使いやすいモデルですが、上で述べたような複雑な地盤の性質を反映してはいません。このためシミュレーション実験として、砂を入れた箱の中に約50キログラムの構造物の模型を建て、最大加速度870ガル、周波数4ヘルツの正弦波で揺らしたときに構造物にかかる力を測定しました。すると、バネモデルとは異なる力のかかり方をしていることが明らかになりました。砂の種類や水分量を変えた実験も行い、詳細なデータを得る予定です。今後はそれを構造物の設計に使えるモデルとして提供できるようにすることが目標です。

頭で行う防災訓練

もう一つの研究は「図上訓練ツールの開発」です。図上訓練は「頭で行う防災訓練」と考えてください。自治体や警察本部、自衛隊などの担当者が一つの場所に集まり、コントローラーとよばれる進行役から配られる地震発生時の被害シナリオをもとに、災害時の対応を考えたり、連絡を取りあったりする訓練です。刻一刻と変わる災害状況を各機関の担当者が瞬時に認識し、対応行動を決めていきます。

河川敷などで行われる防災訓練では、火災の消火や被害者の救護など、状況や目的が限定されます。一方、図上訓練では、大地震が起きた瞬間から何を行うべきかを次々に考えなければならないため、総合的な判断力を高めることができます。

図上訓練にはまだ課題も多くあります。例えば、火災旋風による被害など、定量的に予測がつかないという理由で被害想定に含まれていない被害は、通常シナリオに組み込まれていません。こうした課題を検討しながら、より優れたシナリオの作成方法を開発していかなければなりません。

減災「自助」の優先順位は

個人レベルで減災をする「自助」の方法は、すべての方が知っておくべきものです。まずは、自分が生き残るための対策をとってください。住宅の耐震補強をはじめ、家具の転倒防止も含まれます。自宅の減災対策は、火災延焼など近隣への被害拡大を防ぐことにもつながります。次に、震災直後を生き抜くための対策が大切です。情報入手手段として日ごろからのラジオの携帯をおすすめします。災害時に携帯電話は使えないおそれがありますが、パケット通信は比較的つながりやすいと言われています。そこまでできたら最後が、よりよく生きるための対策です。

大震災では、助けを待っているだけでは被害が拡がってしまいます。自分たちでどうにかしようという心構えとその準備が求められるのです。皆さんがこのような自助の心がけをもって下さってこそ、私たちの研究がほんとうに生きてくるのだと思います。

取材・構成:漆原次郎

協力:早稲田大学大学院政治学研究科MAJESTy