- 渡邉 丈夫(Jobu Watanabe)准教授(2008年12月当時)

脳の機能を知るために

医療でよく使われるMRIをご存知でしょうか。これは、強力な磁場と電磁波を用いて、人体の輪切りの画像を得る方法のことです。私は学生時代から脳に興味がありました。現在このMRIを利用して、脳の活動に応じて脳内の血流がどのように変化するかを調べることにより、脳の機能を研究しています。

私はもともと数学が好きで、東京大学理学部で数学を学んでいましたが、卒業後、東北大学医学部に入学しました。そして、数学への熱意と、東大在学中に友人に借りた脳に関する本を読んで脳の研究に数学が生かせるのではないかと思っていたことから、大学院に進んで脳の研究を始めました。

「脳の機能局在」から「脳領域間の接続性」へ

「脳の機能局在研究」とは、ヒトや動物に刺激や課題を与え、そのときに脳のどこが活動するのかを調べて、どの領域が何の機能を担っているのかを解明しようとすることです。私は大学院で、MRIを応用したfMRIという方法を用いて、ヒトを対象にこの研究をしていました。しかしこの方法では、脳の領域どうしの関係性までは調べるとこができません。

そこで、近年盛んに行われているのが「脳領域間の接続性」です。これはMRIなどの脳の画像データを数学的に解析して、脳の各領域の機能だけでなく複数の領域間の関係を明らかにすることによって、脳内ネットワークの機能を解明しようという研究です。私は最近、fMRIのデータを用いてこの分野にチャレンジしています。

MRIの原理は、強力な磁場中の人体に電磁波をかけると発生する、水素原子からの信号を測定するというものです。この信号はそれぞれの体内組織によって異なるため、信号を画像化することで組織を可視化することができるのです。なぜ水素かというと、人体の3分の2は水であり、体のすみずみまで水素原子が存在しているからです。

fMRIは、MRIの原理を用いて赤血球の中にあるヘモグロビンというタンパク質の酸素化レベルを見る方法で、血流の変化を画像化することができます。人に刺激や課題を与えると、脳内のそれに関連する部位の血流が上昇するということが知られており、脳内の血流の変化を画像化することで脳の神経活動を解明しようというのがfMRIの特徴です。

接続性を解明するのに必要な時間変化

これまで、脳内にある複数の領域の接続性の時間変化は調べられてきませんでした。そこで私は、データの時間的前後関係に関する情報を用いて、fMRIで得られたデータから脳内を流れる情報量の時間変化を計算することはできないかと考えました。では実際に、どのような計算をしたら情報量の時間変化を調べることができるのでしょうか。

私は「イノベーションアプローチ」という方法を用いてこの問題に挑戦しています。これはおおざっぱに言うと「お金持ちのゴミ箱(ノイズ)をあさると良いもの(情報量)が出てくる」という考え方です。

血流の時間変化を数学的に調べるとき、血流パターンを予測できるようなモデルを作ろうとします。ところが、このとき必ず、実際の観測値とモデルの間にノイズとよばれる誤差が生じます。このノイズに着目しようというのがイノベーションアプローチです。

モデルは「過去」のデータからなる多くのファクターの集合でできています。そのどれか1つをわざとゴミ箱(ノイズ)に捨ててやり、後でゴミ箱を調べ直すことで、1つのファクターの情報量がわかる仕組みになっています。この「ファクターの情報量」を調べることで、脳のある領域から別の領域にどれだけ情報量が移動したかを、時間を追って見ることができるのです。

成果と今後の目標

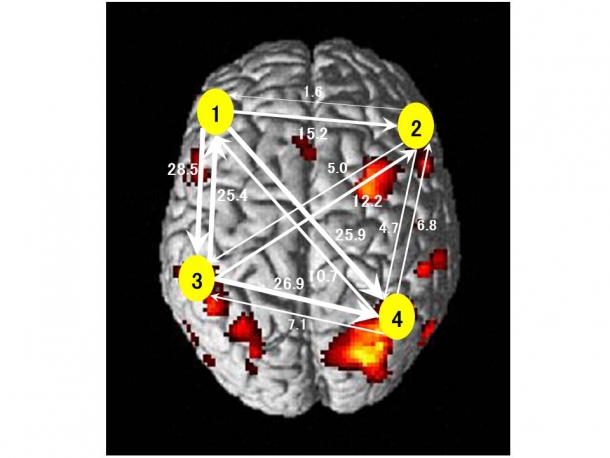

この手法を用いて、脳が3次元の空間認識をする場合の実験を行った結果、左の頭頂葉(図の3)から左の前頭前野(図の1)、また左の前頭前野から両側の頭頂葉(図の3と4)への情報量の変化が大きいということがわかりました。しかし、fMRIで得たデータはあくまでも血流変化を示しているものであり、神経活動そのものではありません。これがひとつ大きな課題です。

私は今後、血流の時間変化を調べるために用いた今回の数学的手法を、神経細胞間の情報のやり取りの解析に使えるようにしたいと考えています。

図の上が前。白の数値は、情報量の変化の大きさを示す。

取材・構成:吉戸智明/中居広起

協力:早稲田大学大学院政治学研究科MAJESTy