- 保倉 明子(Akiko Hokura)客員講師(2009年3月当時)

注目を集める重金属を蓄積する植物

植物は、リンや窒素成分などの栄養を土壌や水から取り込んで成長します。しかし、植物はそれ以外の元素も取り込んでおり、さまざまな物質が内部にたまっていくことで、いろいろな影響が現れてきます。塩害で植物が枯れるのはナトリウムの蓄積によることはよく知られたところでしょう。

鉄や亜鉛などの重金属は植物にとっても必要な栄養元素ですが、適切な量が決まっていて、過剰に取り込むと有害となり、一般的な植物は多量の重金属を与えると死んでしまいます。ところが、一部の植物は、大量の重金属が存在する土壌でも障害なく育ち、また体内に高濃度に重金属を蓄積していることがわかってきました。そして2001年に、シダ植物のモエジマシダがほかの植物に比べて1万倍もの高濃度でヒ素を蓄積していると発表されて以来、重金属を蓄積する植物の研究が急速に進んできたのです。

これまでに、蓄積する植物や重金属の種類、またその蓄積量などはわかってきたのですが、そのメカニズムはまだよくわかっていません。そこで私は、植物に蓄積されたヒ素やカドミウムなどの重金属が、植物の組織や細胞の中でどこに分布しているのか、どのような化学状態で存在しているのかを調べています。

土壌中の重金属を浄化しリサイクルする

重金属をため込む植物が注目されたのには2つの理由があります。ひとつは、新発見された植物がもつ重金属の無毒化の仕組みが面白そうだから。もうひとつは環境問題へ使えそうだからです。

現在、重金属に汚染された土壌の浄化に使われている手法は、汚染された土をそっくり掘り起こして新しい土と入れ替えるというものです。しかし、この方法は大規模な土木工事や汚染された土の化学的処理などで大変なコストがかかります。そのため、重金属に汚染された地域は利用できなくなってしまっている例も多いのです。

しかし、汚染土壌で重金属を蓄積する植物を栽培して重金属を吸い上げてしまえば、土壌から重金属を減らすことができます。充分吸い上げてから刈り取り、再び栽培するというサイクルを繰り返していけば、土壌中の重金属が除去できるという仕組みです。このような植物を使った環境浄化の手法は「ファイトレメディエーション」と呼ばれています。

現在の土木的手法に比べて省エネルギー・低コストにできることが予想され、土を入れ替えないので環境への負荷も小さくなります。さらに、蓄積した植物から重金属を回収できれば、天然資源をリサイクルするシステムとして活用できる可能性もあります。

生きたままの植物を測定する

私は、生体組織や細胞の中にヒ素やカドミウムがどのように蓄積されているのかを調べる手法を開発しました。これは、植物を生きたままの状態で、しかもマイクロメートル四方の微小なサイズで重金属の元素分布と化学状態を調べることができる画期的なものです。

組織や細胞のような微小な部分の元素分布を調べることで、重金属が移動していくくわしい道筋がわかるようになります。また、重金属元素がどのような酸化状態でどんな化合物として存在するかといった化学状態を調べることで、無毒化のメカニズムが見えてくるでしょう。

ヒ素とカドミウムの新たな毒性メカニズム発見か

私は、このような手法を使って、今までにヒ素を蓄積するモエジマシダと、カドミウムを蓄積するタバコなどを詳細に調べてきました。

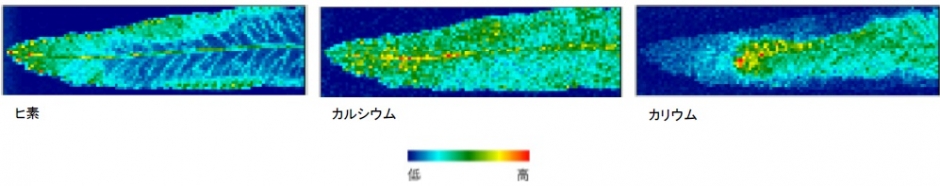

モエジマシダの葉にあるヒ素の元素分布は、おおざっぱに見ると葉の縁に多いのですが、くわしく調べると胞子嚢には蓄積されず、胞子嚢の付け根の組織や周りのひも状の組織にとどまっていることがわかりました(図参照)。生殖に関わる重要な組織である胞子嚢には、ヒ素が到達しない何らかの仕組みがあると想像できます。

土壌には5価のヒ素が多いのですが、茎の中軸組織には3価と5価のヒ素が両方あり、葉ではほとんどのヒ素が3価に還元されていました。運ばれていった先である葉に存在するヒ素の方が、毒性が強いとされている3価だという意外な事実がわかったのです。さらに根をくわしく調べてみると、根の先端の土中深い部分には3価と5価のヒ素が共存し、上のほうの茎に近い方の根では5価のヒ素となっていました。このように根から体内に取り込まれたヒ素は、何らかの酸化還元反応を受けながら葉へと運ばれていくことがわかりました。

カドミウムを蓄積する植物としては、ハクサンハタザオ、タバコ、ヘビノネゴザなどが知られています。毒性が高いことで知られるカドミウムは、植物の中で無毒化のため硫黄と結合しているといわれていました。実際に、タバコの葉に蓄積されたカドミウムは硫黄と結合した化学種であることが確認できました。しかし、ハクサンハタザオの葉に蓄積されたカドミウムは酸素と結合した化学種でした。これもヒ素と同じく意外な結果です。

さらにカドミウムの蓄積部位をくわしく調べたところ、どちらの植物でも葉の表面に生えている毛(直径20マイクロメートル程度の細い毛状突起組織)に蓄積されることがわかりました。面白いことに、毛の内部に蓄積されたカドミウムの分布は、タバコとハクサンハタザオでは違うものでした。今後、このように特定の組織や細胞に蓄積されたカドミウムの化学状態を明らかにしていきたいと思っています。

メカニズムの解明から新たな土壌浄化植物へ

私の研究は、重金属の蓄積メカニズムを細胞レベルで解明できるだけではなく、ファイトレメディエーションをさらに効率的に行う植物の開発への基礎研究ともいえるでしょう。

共同研究をしている株式会社フジタが事業化している例では、収穫した300 kg(乾燥重量)のモエジマシダから270 gのヒ素が回収できます。これでも立派な成果ですが、メカニズムを解明していけば、もっと効率よく重金属を蓄積する栽培条件を明らかにすることができます。また、遺伝子組み換えなどにより、さらにたくさんの重金属を吸い上げる植物を作出できる可能性もあるでしょう。

取材・構成:吉戸智明/藤吉隆雄

協力:早稲田大学大学院政治学研究科MAJESTy