- 小林 由佳(Yuka Kobayashi)准教授(2009年7月当時)

バラエティに富む有機分子

私たちの身の回りの物質は「有機物」と「無機物」に大別することができます。たとえば、砂糖、アルコール、ポリエチレン、タンパク質などは有機物で、水、金属、セラミックスなどは無機物です。

有機物の分子はどれも、炭素(C)、水素(H)、酸素(O)、窒素(N)、硫黄(S)など、ほんの数種類の元素の原子からなっています。しかし、それらの原子がどのようにつながっているかは分子の種類によって違い、驚くほど多様です。そのため、有機分子の大きさや性質は多様なのです。

無限に新たなものを作り出せる有機合成

なかでも、生物が作る有機分子には医薬品や染料などとして役立つものが多く、有機合成の研究はこうした天然物を人工的に作ることから始まりました。19世紀の半ばには、解熱鎮痛剤として今も使われるアスピリン(アセチルサリチル酸)が、すでに欧州で工業生産されていたそうです。

長い有機合成の歴史のなかで、原料となる分子がどのような反応を起こしやすいかが次第に明らかになり、さらに、さまざまな触媒を開発して新たな反応を起こすこともできるようになってきました。現在では、原理的には、どんなに複雑な有機分子であっても人工的に作れるところまで合成技術が進んでいます。ちなみに、高等研究所の竜田邦明所長はこの分野の第一人者であり、いくつもの複雑な天然物の全合成に成功されていて、その技術は芸術的ともいえるほどです。

こうした合成技術を駆使すれば、原子を思い通りにつなぐことができ、さまざまな有機分子を無限に作り出せるはずです。さらに、有機分子の構造と機能の間には密接な関係があるので、うまく設計すれば望みの機能を示すはずです。私はこの可能性に大きな魅力を感じています。私が作り出したいのは、天然にはない新たな機能をもった分子です。そのために、種々の分子を設計し、合成し、狙い通りの機能をもつかどうかを調べています。

ここでは、狙い通りの機能を実現できただけでなく、新たな発見につながった分子を紹介しましょう。

新たな電気伝導のしくみを発見

「有機物」というと電気を通さないというイメージがありますが、電気を通すもの(伝導体)も知られています。電気を通すには、電子が自由に動ける状態にあることが必要で、その条件を満たす有機物にはいくつかのタイプがあります。私はそれらのうち、「電荷移動錯体」タイプのものを設計しようと考えました。電荷移動錯体とは、電子を相手に与えやすい「電子供与体」と電子を相手から受け取りやすい「電子受容体」が組み合わさり、両者の間で電子の受け渡しが部分的に起こっている物質です。

電荷移動錯体タイプの有機伝導体は、これまでにたくさん作られています。しかし、電子供与体と電子受容体の結晶中での配置をコントロールできない場合が多く、そのために伝導性が低かったりするので、試行錯誤が必要でした。私は、この問題を解決しようと考え、溶媒に溶かして混ぜただけで両方の分子が別々に重なった配置(分離積層構造)を自然にとるように、それぞれの分子を設計し、合成したのです。

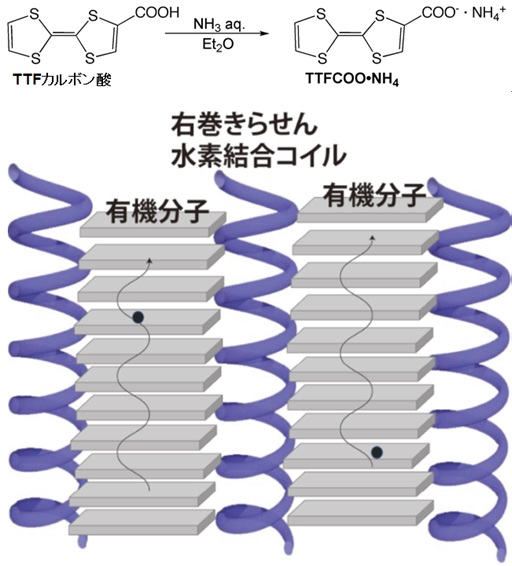

いくつかの組み合わせを試したなかに、半導体並みに電気を通すものが現れました。ところがこの物質は、TTF(テトラチアフルバレン)という有機分子にカルボキシ基をつけて電子供与体とし、アンモニアと組み合わせただけのシンプルなものでした(図1:上図)。つまり、電子受容体は必要なかったのです。

構造を調べると、両方の分子の間に水素結合という弱い結合ができており、結合がらせんを巻くように続くことで有機分子がきちんと配置されていました。これはDNAと同じ右巻きらせん構造体でした(図1:下図)。

図1 新たな原理による有機伝導体の合成法(上)と構造(下)。(提供/小林由佳准教授)

設計通りに分子が並び、性能のよい有機伝導体ができた…と思ったのですが、詳しく調べてみると、意外なことがわかりました。この物質のなかで電子が移動するしくみは、電荷移動錯体とはまったく違い、分子の一部がラジカルという反応性に富んだ状態になったことが多いに関係していたのです。このようなしくみの有機伝導体はこれまで知られておらず、思わぬ大発見となりました。

有機物では不可能だったことを実現したい

この有機伝導体は、太陽電池や発光素子への応用に適した性質を備えています。現在は、用途に応じてデザインを精緻化し、さらに性能の高いものを作り出すべく研究を進めています。今後10年ぐらいのうちに「安くて高性能の太陽電池」や「丸められるディスプレイ装置」といった形で実用化されるのではないかと期待しています。

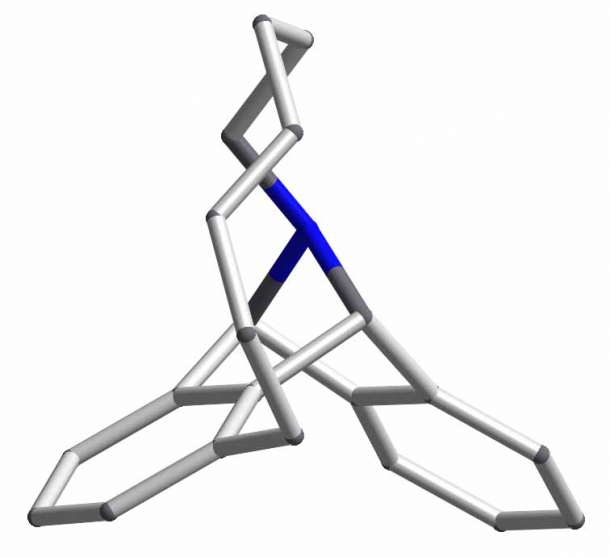

このほかには、医薬品に多く含まれる「不斉窒素」を1個だけもつ分子をデザインし、合成することにも成功しています(図2)。

図2 不斉窒素を1個だけもつかざぐるま型不斉分子。青で示したのが窒素原子から伸びる3本の結合で、その立体的な配置がほぼ固定されているのが特徴。(提供/小林由佳准教授)

不斉窒素は医薬品の効き目に深く関係していると考えられており、これを1個ずつ研究できる道を開いた意義は大きいのです。この分子の場合、設計は簡単でしたが、実際に合成するとなるといろいろ知恵を絞らなければなりませんでした。それだけに、設計通りの形をもつ分子がようやく合成できたときのうれしさは格別でした。

「電気を通す」、「超伝導を示す」など、無機物しか示さないと思われていた性質が、次々に有機物で実現されてきています。私も、そんな性質をもつ有機分子を設計し、これまでの有機物では実現できなかった物性を示す新規有機化合物を合成するのが目標です。まだ何を狙っているのかは申し上げられないのですが、実際に合成できて、報告できる日も近いと思います。どうぞ楽しみにしていて下さい。

取材・構成:青山 聖子

協力:早稲田大学大学院政治学研究科MAJESTy