- 小西萌(Meng Konishi)助教(2011年4月当時)

日々の食事は、より良い健康への投資

私の専門である医療経済学や開発経済学といった応用経済学は、人々の経済的な選択行動を知ることができる面白い分野です。1972年に発表されたマイケル・グロスマンの「健康資本モデル」は、食生活の改善や適度な運動、医療サービスの利用などを、健康に対する投資行動であると捉えた重要な研究です。このモデルでは、人々は、健康投資にかかるお金や時間などの機会費用と、健康であることによって得られる労働の生産性や生活の質の向上といった便益とを天秤にかけながら、合理的に健康投資を決定するものと考えます。そして、このモデルの重要な理論予測のひとつに、所得が高い人ほど、より健康になりたいと望む気持ちが強くなること、つまり健康への需要が増すことが挙げられます。

この理論上の仮説を検証するために、これまで多くの実証研究が行われてきました。欧米での実証研究には、高所得者層は低所得者層よりも健康状態が良く、寿命も長いという報告が多々あり、「健康資本モデル」の正しさが実証されています。しかし興味深いことに、「中国における健康栄養調査(CHNS)」のデータを見ると、中国では欧米と違い、お金持ちほど血圧が高い傾向にあるのです。このような傾向は他の途上国でも見られます。これは、所得が増えると、飲酒や喫煙、高脂質の食事といった不健康な生活習慣にたやすく手が届くようになるからでしょう。所得増は、健康への需要と不健康な生活習慣という相反する効果をもたらしているようなのです。今回、私は、食生活、慢性疾患、診断情報の間の因果関係を研究することによって、この「謎」を解明しようとしました。

自分の健康状態を知らなければ、最適な健康投資はできない

自分の体にとって適度な量の適切な食事を取るには、自分の体についてよく知る必要があるでしょう。しかしほとんどの人は、自分の健康状態のことを完璧には知りません。特に慢性疾患の場合、症状がすぐに現れませんので、病気であることに気づかず、知らず知らずのうちに体に良くない食生活を続けてしまっている人が多いのではないかと思います。

そこで私は、「健康資本モデル」に<自分の健康状態に関する不完全情報>を組み込んだ独自のモデルを作り、高血圧を実例にとることで、この課題にアプローチしました。モデルでは、栄養摂取は健康へのプラスの投資、脂質摂取は健康へのマイナスの投資と仮定します。「あなたは高血圧ですよ」と診断され、それが自分の健康状態に関する新しい情報であった場合、どのように健康投資に影響するでしょうか。自分が高血圧だと知った人は、食事から脂質摂取を減らすでしょうか。所得が高いほど、その傾向が強いでしょうか。

「健康診断」が食生活を変える

このような実証分析を行う際には、人々の選択行動によって生じる統計的バイアスに注意しながら分析する必要があります。そこで私は、回帰分断デザイン(Regression Discontinuity Design; RDD)という統計手法を使い、13,252人のサンプルのデータから仮説を検証しました。1997年と2000年のCHNSの調査で、最高血圧が 140mmHg以上であり高血圧と診断された人と、140mmHg以下で高血圧ではないとされた人が、3〜4年後の2000年と2004年の調査で、栄養・脂質摂取を変化させたかどうかを比較します。

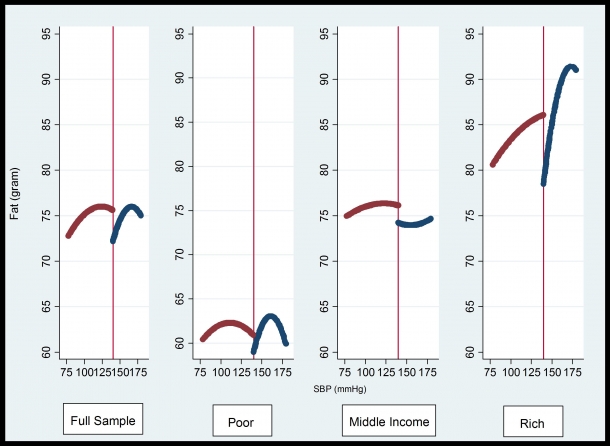

図1 回帰分析結果のグラフ。縦軸は1日あたりの脂質摂取量(グラム)、横軸は最高血圧(mmHg)。左から、全サンプル・低所得者層・中間層・高所得者層のそれぞれのデータ。所得層は、全サンプルを1/3ずつ相対的にグループ分けした。(提供/小西萌助教)

1日あたりの脂質摂取量と最高血圧をプロットした図1のグラフを見てみると、140mmHg以下のサンプルと、140mmHg以上のサンプルの回帰線の不連続点の間には、脂質摂取量に明確なギャップがあります。収入層ごとでは、収入が高いほどギャップが大きくなっています。年齢や性別、収入や教育水準など他の変数と最高血圧の関係について同様のグラフを作ってみても、回帰線は連続的でした。ですから、このギャップは明らかに診断情報が影響して生じていると言えます。

ギャップの幅、つまり診断後3〜4年の間にどれくらい脂質摂取が減ったのかを、ノンパラメトリック推定という方法で計算しました。結果としては、最適バンド幅10mmHgの時に、全サンプルでは7.7g/日、高所得者層では10.2g/日減るという、統計的に有意な数値が出ました。低所得者層と中間層に関しては、増えるとも減るとも言え切れない結果でしたが、収入が増えるほど脂質摂取の減少量が大きくなるという傾向は確認できました。

これらの推定結果から、全サンプルにおける脂質摂取の減少は、高所得者層における脂質摂取の減少に大きく影響されていることがうかがえます。低所得者層、中間層と比べて、高所得者層は、高血圧だと診断されたことを受け、意識的に健康状態を改善しようと食生活を大きく変えたことがわかります。高所得者層は、やはり健康を望む気持ちが強かったのです。

応用経済学が社会に貢献できることとは

今回のような研究は、人的資本の向上に役立つことができると考えています。人的資本とは、人々がもつ知識や技能など、労働生産性を高める能力のことです。人的資本は、マクロ的には国や地域の生産性や経済発展、ミクロ的には個々人の生活や将来の収入に影響を与えており、社会的にとても大きな役割をもっています。この人的資本の向上には、教育や医療福祉が重要な意味をもつのですが、特に発展途上国ではそれらの分野がまだ充実していません。ですから、応用経済学の知見を活かして向上させる余地がたくさんあります。今回の研究に関して言うと、より定期的に健康診断を提供するようにする、低所得者層に対してはもっと健康を意識する伝え方にする、などの改善を提案することができます。当たり前のことですが、そのインパクトを定量的に評価することがとても重要なのです。

私は中国出身ということもあり、これまで主に中国や途上国に興味をもって研究してきましたが、これからは日本の健康問題にも取り組もうと準備しています。急激な高齢化に直面している日本で、人々の退職時期の意思決定や退職後の健康状態への影響などについて研究することは、日本の社会にとってとても有意義なことだと思います。

取材・構成:青山聖子、森瑠

協力:早稲田大学大学院政治学研究科J-School