- 垂見裕子(Yuko Nonoyama-Tarumi)准教授(2012年6月当時)

規範と現実の乖離

「生まれ、能力、努力、学歴、運やチャンス、性別、人脈」――日本で成功するために必要なもの上位3つはどれだと思いますか。日本(首都圏および東北地方)の高校3年生にアンケート調査をしたところ、「能力」や「努力」と回答した生徒は6~7割にのぼりました。一方、同じ調査を香港や上海で行った結果、これらをあげる生徒は3~4割に留まる程度です。また、日本の高校生には、香港、上海と比べて、「学歴」や「生まれ」と答えた生徒が少なかったことも特徴的です。

このアンケート結果は、日本はメリトクラシーの社会である、つまり「良い成績をとれないのは、本人の努力が足りないから」あるいは「良い学校に入れたのは、本人ががんばった、能力があったから」という考え方が、社会の規範となっていることを表しています。

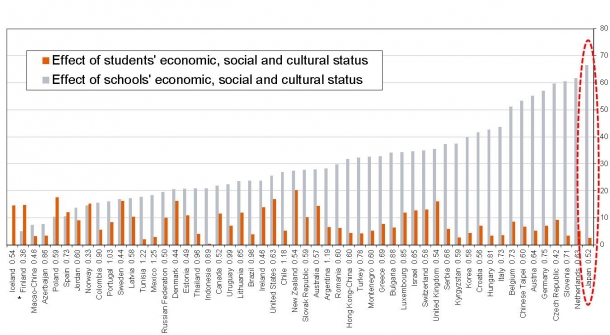

しかし、OECDの国際比較学力調査(PISA)では、日本は、親の学歴や親の職業など、家庭的背景による学校間格差が参加国60カ国の中で最も高いという結果でした(図1)。これは、成績上位校に家庭的背景の高い子どもが集まり、低位校に家庭的背景の恵まれない子どもが集まっていることを現わしています。

これは「日本はメリトクラシーの社会である」という一般的な規範に疑問を呈するデータではないでしょうか。このような実態を明らかにしようと、日本の教育社会学でも、教育格差が主要なテーマになってきました。

図1:Effects of Students’ SES (Socio-Economic Status) and Schools’ SES on Student Performance (10th grade).(Source: OECD 2007, Figure 4.12)

JICA職員として見たもの

私は、以前、5年間、国際協力機構(JICA)の職員として勤務していました。主に西アフリカの途上国支援に携わる中、医療、公衆衛生、農業など様々な分野で、「教育の普及率の低さが根底の問題にある、教育さえ普及すれば国はより発展する」という議論をよく耳にしました。しかし、その後の北アフリカのモロッコ駐在を通して、教育によってもたらされるのは発展だけではなく、同時に格差が生まれるという現実に触れました。モロッコの首都、ラバトではフランスの地方都市のように豊かな環境で教育を受ける子どももいます。ところが、モロッコの田舎では学校に行かなくてはならない時間帯に、多くの子どもが働いている実態があるのです。私はこの経験から、教育の発展だけでなく、教育の格差も重要であると考えるようになりました。日本でも問題になりつつある教育格差をデータで実証し、是正の方策を考察することを大きな目標として研究をしています。

教育格差は勉強方法にあり

これまで「なぜ家庭的背景が高いと、子どもの学力が高いのか」というメカニズムについて調査してきました。一言に家庭的背景といっても、実にさまざまな要因があると思います。例えば、上位層と下位層の家庭では幼少期の養育環境になにか違いがあるのではないか。また、塾や習い事などの学校外教育への投資に大きな差があるのではないか。そのような要因を分析してきた中で、最近注目しているのが上位層と下位層での「学習方略」の違いについてです。

学習方略というのは学習の効果を高めるための勉強方法のことです。20世紀初頭から心理学の分野で研究されており、学習方略が良ければ学習効果も高くなることがわかっています。親の学歴や所得は政策によって変えにくいものですが、学習方略は学校教育で変えることができます。もし、学習方略の使用が教育格差を生み出す要因として大きいものであるなら、これを補うことにより格差是正策になりえるのです。

現在、PISAで調査されている学習方略は、記憶方略・精緻化方略・制御方略の3つです。

記憶方略はテキストの内容を詳細にわたって記憶する学習法です。例えば、教科書に書かれていることをすべて記憶しようとする行為を指します。3つの学習方略のなかでは最も情報処理レベルが低い方法になります。

精緻化方略は新しい情報を既知の知識や経験と結びつけて考える方略です。

制御方略は、自分の学習目標を達成するために自分が学んだことを確認し、自分がなにを学ばなければいけないのかを明確にする方略です。言わば、まだ理解できていない点がどこにあるかを確認していくような勉強法です。

学習方略は下位層にこそ効果的

以上3つの学習方略について2009年度のPISAデータを使用して、どの方略がPISA型学力向上に効果的か分析したところ、記憶方略はわずかな効果しか見られないのに対し、制御方略は大きな学習効果があることがわかりました。また、学習方略の使用に家庭的背景の影響があるか分析したところ、記憶方略においては、上位層と下位層の子どもの使用はわずかな差ですが、制御方略においては、上位層と下位層の子どもの使用に大きな差があるということがわかりました。これらの結果は日本・韓国・上海・香港でも同様の結果が得られています。

これらデータをより詳細に分析すると、家庭的背景が学力に及ぼす影響のうち、30%が学習方略の使用によることがわかりました。つまり、階層によって学力差が生じるのは、上位層では制御方略の使用が高く、下位層では、制御方略の使用が低いことによって、一部説明されるということです。

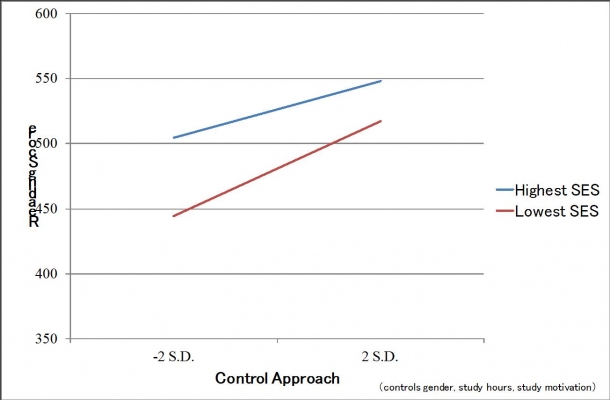

さらに、上位層と下位層では、学習方略の効果が異なるという結果が出ました。実際に、制御方略をあまり使わない上位層と下位層の学力テストの差は60点にも及ぶのに対し、制御方略を多く使っている上位層と下位層の差は30点以下になります(図2)。これは、家庭的背景の恵まれた層では、制御方略をあまり使用しなくても学力が保証されている一方、家庭的背景の恵まれない層では、学習方略の有無により、学力が形成されるということです。言葉を変えれば、制御方略の獲得により、学力格差が小さくなることを示唆しています。

図2: Relationship between Control Approach and Student Achievement for Different SES Groups

教育格差の実態調査と底辺校の底上げを

現在、日本はメリトクラシーの社会であるという幻想のもと、教育格差を是正する政策は放置されています。上海がPISAの数学・読解力・科学リテラシーで1位だったのは、過去数十年にわたる底辺校の底上げ、つまり大胆な学校間格差の縮小政策によるところが大きいと思います。

日本はといえば、家庭的背景をはかること自体がセンシティブな問題であり、PISAの第1回調査(2000年)では家庭的背景の質問項目「親の学歴と職業)に6割もの欠損があったほどです。格差のあるなしにかかわらず、格差を実証することさえタブーなのです。日本では、米国のように政府が収集する全国レベルの大規模な教育データが乏しく、個々の研究者がそれぞれにデータを収集してきたというのが現状です。少しずつ教育格差の実態が実証できるようになってきましたが、教育格差が時代で、あるいは児童生徒の年齢により、どのように変化するのかといった課題を明らかにするためには、まだまだ継続した調査研究が必要です。

取材・構成:山下敦士

協力:早稲田大学大学院政治学研究科J-School