- 飯山知保(Tomoyasu Iiyama)准教授(2013年1月当時)

多民族国家における人々のアイデンティティ

「私の曾祖母は自分のことをなに人だと考えていたのだろう?」こうした疑問を現代日本人が抱くことはあまりないでしょう。しかし世界には、このことが大きな問題となりうる国や地域が多々あります。

中国は、世界で最も大きな多民族国家の一つで、56もの異なる民族が存在しています。私は以前から、多民族国家に住む人々の、民族的アイデンティティのあり方に関心を持っていました。そこで、中国華北を対象に、人々の自己認識がどのように変遷してきたかを研究しています。研究の中心となるのは、この地方にある碑文の調査です。また、こうした史料調査がきっかけとなり、私は現在、史料論という研究テーマに取り組んでいます。

「史料論」という視点で碑文について考察する

「史料論」という言葉は、ある史料の社会的・文化的機能について考察することを指すのが一般的です。例えば私が現在扱っているアイデンティティの歴史的変遷についての研究では、史料と人々の自己認識との関係性についてみていきます。いったん作られた史料が、いかに後の世代の人たちの自己認識を規定していくのか。または、後の時代に生きる人たちが、その既存の史料を使ってどのように自らの自己認識を再構築するのか。 このように、人間の認識に対する史料というものの影響の仕方について研究しています。

今回、研究の対象としている碑文は、中国華北に多く見られます。基本的に、家族の伝記と系図から構成されており、11、12世紀頃から現代にいたるまで、こうした碑文を立てる習慣が、何度か断絶を挟みながらも、この地方では続いています。

華北は、中国社会史研究で通常用いられる紙の文献史料が他の地方に比べて格段に少なく、これまであまり研究されてきませんでした。碑文は調査対象として見逃されてきていたのです。しかし、自己認識の変遷に関する調査に用いることができる史料として、何百もの碑文が残っていることがわかりました。そこで私は、中国華北を研究のフィールドに選択し、調査を続けています。

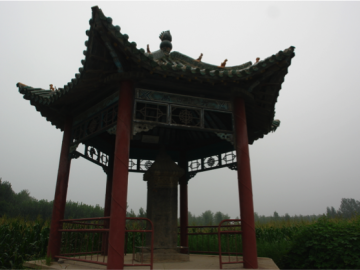

![渾源碑刻拡大[1]2](https://www.waseda.jp/inst/wias/assets/uploads/2017/01/045354fd549ee4eecc6ae58c11acd805.jpg)

山西省渾源県に建つ碑(左)とその拡大(右)(提供 / 飯山知保准教授)

さまざまに変化する中国社会の「民族」にかかわる状況に対して、碑文という史料はどのような役割を果たしているのでしょうか。事例をもとに考察してみましょう。

民族意識の変遷 ─ 河南省のある事例

中国華北では、人口の95%を「漢民族」が占めています。しかし歴史的には、北方民族の移動と征服、再征服が繰り返されてきた地域です。

中国は、最後の王朝である清朝の崩壊後、1920年代から40年代の間に繰り返された国際戦争と内戦、中華人民共和国の建国、共産党改革、大躍進政策や文化大革命などの社会変動という歴史を経てきました。そして、国民国家として成立した中華人民共和国のもとで民族分類が行われ、各人の民族籍が規定されました。こうした経緯で、前近代の社会秩序が崩壊し、「漢民族」という近代的な民族アイデンティティが形成されました。

では、「漢民族」生成後の人々の民族意識は実際どのような状況なのでしょう。河南省濮陽県のある家族についての碑文調査と聞き取り調査の結果について紹介します。

この家族はもともと、13世紀から17世紀にはタングートというチベット系民族であったと碑文に記録されています。タングートが建てた王国、西夏がモンゴル帝国に征服された後、彼らはモンゴル軍の一員として華北に移住し、定着しました。そして、18世紀のある時点で、彼らは祖先から伝わる碑文を再解釈し、自分たちの祖先はモンゴル族だと主張するようになりました。そして1967年、彼らは公式には「漢民族」と分類されます。しかし今日、この家族は民族籍を「漢民族」から「モンゴル族」へと変更しようとしています。

河南省濮陽県に建つ碑(提供 / 飯山知保准教授)

石に刻まれたアイデンティティ、碑文によって再形成されるアイデンティティ

上の事例からわかることについて、史料論の視点でまとめてみます。

第一に、公式の民族籍とは別に、彼らは依然、碑文に記された祖先のアイデンティティを保持し続けていることがわかります。

第二に、祖先からのアイデンティティは、碑文によって保存されます。このことは、碑文があまり残っていない場所での状況と比較することにより、さらにはっきりします。華北にも文化大革命の時に碑文が破壊されてあまり残っていない場所もありますが、そうした碑文がないところでは、ほとんどの人が1920年代から広く普及した同じ伝説を伝承しています。それは、「自分たちは1371年に一つの地域から強制的に移住させられてきたという共通のルーツを持つ」という伝説で、この伝説を保持する人々には漢民族意識が定着しています。こうした地でこの伝説が定着している背景として、前近代の祖先に対する認識が、碑文の破壊などによって失われたことがあると考えられます。以上のことから、前近代に建てられた碑文が、現在の人々が自らのルーツを保持し、「自分は誰であるのか」を考える際の拠り所となっているということがわかります。

第三に、過去につくられた碑文は、後の世代の人々によって再解釈されます。そしてその時、アイデンティティが再形成されます。碑文は現在も新たに建てられていますので、碑文の建造とその解釈、再解釈は延々と続くということになるのです。

「史料」に関する新たな発見に向けて ─ 史料論の可能性

家系と人々のアイデンティティは碑文によって保存され、再形成される。これは、中国社会史の研究において、新しい発見です。これまで扱われてこなかった史料を見つけ、その機能を明らかにすることができたことは、史料論の持つ可能性を表していると思います。

また、史料論の視点で碑文などの史料を分析していると、「史料」というものに対する新しい見方を発見することがあります。例えば、これまで中国のような識字率がある程度高い社会において、自己認識が変わっていくとはあまり考えられてきませんでした。盲字社会では自己認識が変わりやすいとされていますが、文字があると自己認識は固定化されると考えられてきたからです。しかし、今回紹介したケースでは、人々が自己認識を変えるのは、まさしく文字があるためです。碑文の再解釈が生まれるからですね。これは、新しい自己認識の変遷のモデルとしておもしろいと思います。このように、史料に関してこれまでとは異なる新しい見方を発見できたときには、この研究の醍醐味を感じます。

人と碑文は前近代から現在に至るまで、どちらもとどまることなく、相互に作用しながら新たな状況を生み出してきています。「史料」とはどういうものなのかという概念化と、その史料が現実の世界で実際にどういう機能をするのかという2つの側面から、史料研究をさらに進めていきたいと思っています。

取材・構成:押尾真理子

協力:早稲田大学大学院政治学研究科J-School