- 田邊 優貴子(Yukiko Tanabe)助教(2013年5月当時)

南極でフィールドワーク

南極大陸というと、雪と氷で覆われた真っ白な世界を思い浮かべるかもしれませんが、大陸の縁辺には、岩がむき出しになった「露岩域」というエリアがあります。南極は地球上で生物が住むのにもっとも過酷な環境と言われていますが、南極大陸の2~3%を占めるこの露岩域は、南極大陸の中で限られた、生物が棲息できる環境です。露岩域には湖がいくつも点在しており、昭和基地の周辺だけでも100以上の湖があります。この湖の生態系とその中に棲息する植物が、私の研究対象です。2007年から南極に3回、調査に行き、南極の湖沼に棲む植物の不思議な生態を明らかにしてきました。ここではこれまでの研究成果をご紹介します。

湖底に広がる緑の世界

南極の湖は、水が驚くほど透明で、水中には植物プランクトンすらわずかしかいません。これは、植物プランクトンや藻類が生きるのに必要な栄養塩(ケイ酸、リン酸、硝酸、亜硝酸など)が水中に乏しいからです。そのため、植物プランクトンや藻類をえさとする魚はおろか動物プランクトンさえも、もちろん存在しません。

ところが面白いことに、湖の底には草原のような世界が広がっています(図1)。水中は貧栄養なのに、なぜ湖底には豊かな植生が広がっているのでしょう。その理由については、シアノバクテリアという微生物が、窒素固定(窒素を取り込んで窒素化合物に変換すること)をおこない、それを栄養にして湖底の植物は成長できていると考えられてきました。

ですが、湖を調査していて思ったのは、湖底にたくさんの栄養が貯蔵されているのではないかということです。それを明らかにするために、昭和基地周辺の17の湖から、湖底の堆積物を取ってきて調べることにしました。アクリルでできた筒状の管を湖底に押し入れて、堆積物を採取します。湖底は底なし沼のように柔らかいので、自分の力で簡単に管を押し込むことができます。

そうして50cmの堆積物をとってきて、その中に栄養塩がどのくらい含まれているかを調べました。すると驚くことに、膨大な量の栄養塩が湖底に眠っていることが明らかになり、その量は富栄養湖である日本の宍道湖より多いことがわかりました。さらに、堆積物の表面5cmくらいまでの浅いところでは、どの湖でも表面にかけて栄養塩が急激に減っていました。これは、表面にいる植物が栄養塩を下の方から吸収して使っているからだと考えられます。

これまで南極の湖は貧栄養と言われてきましたが、湖底内部だけで栄養を循環して、光合成生産と微生物分解をするというサイクルができあがっている可能性があります。今後の研究で、これを明らかにしていく予定です。

図1:南極の湖の底には、緑の世界が広がっている。古代遺跡のような円柱状のものや、鳥のとさかのようなもの、タケノコのような形のものなどさまざま。(提供/田邉助教)

光が植物の生長を妨げていた!

南極では、栄養塩が乏しいだけでなく、夏が短く、光合成をするための光エネルギーの量が限られていることも、植物プランクトンが生きられない理由として考えられてきました。ところが、2009年、一般に栄養塩が乏しい湖では光によって生態系の生産性が制限されるという説が、ネイチャーに発表されました。光エネルギーが豊富なほど光合成生産が増加するというものです。

そこで、南極の湖について調べたところ、これまでの栄養塩の定説はおろか光の説をも覆す研究結果が出ました。南極湖沼の植物プランクトンは、貴重な光エネルギーを得られる夏の時期に生長するだろうと考えられてきましたが、実際はまったく逆で、夏の強い光で、植物プランクトンの光合成生産は阻害され、植物プランクトンは急激に減少していました。南極の湖は非常に透明なので、紫外線領域の光でさえ20~60%透過します。そのため、水中に浮遊している植物プランクトンは紫外線を浴びて死んでしまうのです。

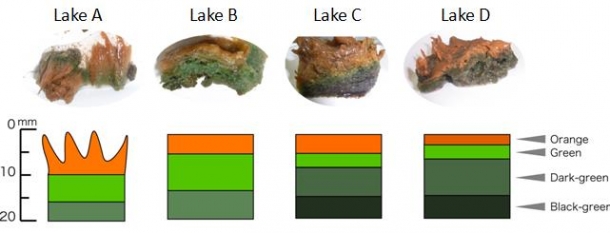

では、湖底にも同様の光は届いているにもかかわらず、なぜ湖底の植物は生き続けられるのか、新たな疑問がわいてきます。それを解くカギは、湖底植物の色にありました。湖の中から湖底の植物を見ると、光の加減で緑色に見えますが、地上に持ってくると、表面が鮮やかなオレンジ色をしています。これを層状に切り分けて、その部分の色素の量を測定してみると、表面のオレンジ色の部分にカロテノイドと呼ばれる光を防御する色素や、シトネミンやマイコスポリン様アミノ酸という紫外線を防御する色素が多量に含まれていました(図2)。さらに、オレンジ色の部分よりも下の緑の部分のほうが、光合成の効率が非常に高いことがわかりました。つまり、表面部分はひたすら色素をつくって光を防御し、そのおかげで中側の緑の部分は穏やかな環境になって光合成ができる、という構造になっていたのです。まるで表面の植物群集が利他的な行動をとっているかのようです。さらに、光が強くなればなるほど、光防御色素の量が増えていたことから、光環境の変動に応じて、色素の量が調節されていることもわかりました。このような巧みな光防御システムによって、湖底の植物は夏の強い光にも負けず、繁茂できていたわけです。今後は、さらに植物を中心とした湖底の物質循環をとらえていきたいと思っています。

図2:湖底から採取した植物群集の色素パターン。表面は鮮やかなオレンジ色をしており、この色素が光を防御することで、下の緑色の部分は穏やかな環境で光合成が行える。(提供/田邉助教)

今後の環境変動による未来予測も

南極の湖は、数万年前に大陸氷床が後退して誕生しました。初めは無生物だったところに、バクテリアや菌類、シアノバクテリア、藻類、コケといった生物が侵入し、1つ1つの湖が隔離された環境の中で個々に発達してきました。つまり、広範囲でみると、海岸から氷床の末端に向かって年代の古い順に湖が並んでおり、また、近接した湖沼群は、同じ気候条件の下で同じ時間をかけて発達してきたと言えます。

ゼロから始まった生態系はどのように発達して変遷していったのでしょう。南極の湖は、生物の進化や生態系の発達、生命の起源に迫れる、ガラパゴス諸島をしのぐほどの面白いフィールドではないかと思います。そして今、南極や北極は、急激な環境変動が押し寄せてきていると言われています。今後の環境変動によって、将来、生態系がどのように応答していくのかという研究にも、現在の研究をつなげていきたいと思っています。

取材・構成:秦 千里

協力:早稲田大学大学院政治学研究科J-School