- 牛山美穂(Miho Ushiyama) 助教(2013年10月当時)

私の専門は、日本ではまだ比較的新しい分野の医療人類学です。医療人類学は、医療に関する幅広い問題意識をカバーしますので、研究者によって扱っている内容はさまざまです。私は現在、患者が医師の指示に従わない「ノンコンプライアンス」の問題を切り口に、医師-患者関係について研究しています。

「患者の知」が医療を変える?

近代医療が確立した19世紀以降、医師と患者の関係はパターナリスティック・モデル(父権主義的モデル)と呼ばれるあり方をしてきました。これは、医師がまるで患者の父親のように、本人の代わりに治療方針を決定するような関係をさします。しかし近年、こうした医師-患者関係のあり方に変化が見られるようになってきました。患者が自らの意思で治療方針を選択するケースが増えてきているのです。

現在、かつての医療形態から「患者中心の医療」へと変化が起きようとしているといえます。そして、患者は次第に専門家とは異なる「知」を形成してきています。

「患者の知」は医療のあり方にどのように影響を与えてきているのでしょう。私はこの問題に、アトピー性皮膚炎を事例に取り組んでいます。2005年から2011年にかけて、日本で30人、イギリスで12人の計42人のアトピー性皮膚炎患者にインタビューを行いました。この調査結果や患者団体でのフィールドワークをもとに、日本のアトピー性皮膚炎治療の現場で何が起こっているか紹介します。

アトピー性皮膚炎とステロイド論争

アトピー性皮膚炎には、現在のところ根本的な治療法がありません。そのため日本では、患者と医療の専門家の間で、この疾患の治療に関する認識に大きな違いが生じており、治療の正当性をめぐる論争が起きています。そしてその結果、医師と患者の関係に複雑に影響が及んでいます。こうした点においてアトピー性皮膚炎は他の疾患と異なり、特徴的です。

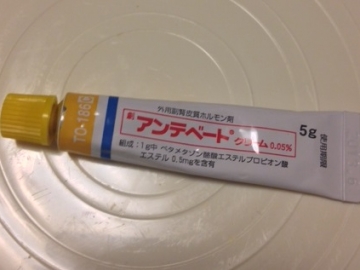

アトピー性皮膚炎の標準治療には、ステロイド外用薬という薬が柱として使われています。この薬は、炎症を即時に鎮めることができるという点で、対症療法として優れた力を発揮します。しかし、皮膚萎縮、酒さ様皮膚炎、多毛、ムーンフェイスなどを引き起こすといった副作用も併せもっています。さらに、こうした公式に報告されている副作用以外にも、長年ステロイドを使用してきた患者が訴えている弊害があり、これが治療の正当性に関する問題につながっています。ステロイドを長期的に使用しているとだんだん効きにくくなり、また、長年使っていたステロイドの使用をやめると、リバウンドと呼ばれる激しい症状の悪化が起こります。そのため、多くの患者はステロイド外用薬を使用することに、多かれ少なかれためらいをもっています。

ステロイド外用薬(提供 / 牛山美穂助教)

ステロイド外用薬の副作用が患者に広く認知され、ステロイドを使用した治療に疑問がもたれるようになったのは1990年代のことです。92年に報道番組『ニュースステーション』でステロイド特集が組まれ、ステロイドの副作用について放送されました。それをきっかけに、多くの患者が、「自分がこれまで使ってきた薬はステロイドというもので、それには副作用がある」ということを知り、恐怖を感じるようになったのです。

こうした影響を受けて、「脱ステロイド療法」と呼ばれる、ステロイドを使わない治療法が取られ始めました。またこの頃から、ステロイドを使いたくない患者をターゲットに、アトピーの改善効果を謳った石鹸や布団、水や食品など、ありとあらゆる民間療法が現れました。「アトピービジネス」という言葉で称されるほど、民間のアトピーマーケットは拡大しました。

この時期、病院の診察現場では、多くの患者がステロイドを拒否する態度を見せるようになりました。これに危機感を感じ、日本皮膚科学会は2000年にアトピー性皮膚炎治療ガイドラインを作成し、ステロイドをアトピー性皮膚炎治療の柱として明記しました。その結果、現在に至るまで、ステロイドバッシングは沈静化したように見えているというのが現状です。

多様な医師-患者関係

ステロイド論争は一時ほど盛んではないとはいえ、多くのアトピー性皮膚炎患者は、ステロイドを使用したくないと感じています。しかし、標準治療がステロイドを用いない方針に変わるという動きは一切出ていません。ですから、アトピー性皮膚炎に関しては、「患者の知」は医療のあり方を変えるほどの影響を与えてはいないと、現段階では言えるでしょう。

ここで、アトピー性皮膚炎治療の現場における、医師-患者関係に焦点を絞ってみましょう。

まずは、標準治療を行う皮膚科医と患者の関係を見てみます。ステロイドが効かない状態であったり、副作用が出たりしている比較的重症の患者は、ステロイドをできるだけ使いたくないと思っています。そうした患者は、標準治療の医師とは敵対的な関係になります。病院に行かなくなり、さらに、標準治療を批判する活動を展開する患者もいます。患者が標準治療医と信頼関係を築いている場合もありますが、多くの患者は、薬をもらうためにだけ病院に行き、医師との関係は浅いといえます。

一方、脱ステロイド治療を行う医師と、そうした治療を求める患者は、同盟関係のような、非常に親しい関係を築いていました。

患者がステロイドを使用したくないと思っていれば、どの国でも標準治療以外の治療法が生まれ、多様な医師-患者関係が生じるわけではありません。イギリスでの同様な調査を通して、日本におけるアトピー性皮膚炎治療をめぐる医師-患者関係の多様化は、日本の特殊性だといえることがわかりました。

医療人類学者としてできることを探究して

人類学において最も特徴的で重要な点は、フィールドワークを行うということです。私は2005年から、方向性の違う2つの患者団体でフィールドワークを行ってきました。現在、そこでの成果をもとに、それぞれ異なる疾患を研究している他の5人の医療人類学者とタッグを組んで、各々が調査してきた自助グループを比較する書籍を出版しようと計画しています。

また、これまで私は、患者へのインタビューや患者団体の調査を通して、患者側からの研究を行ってきました。そこで今度は医師に対する調査を、異なる2疾患を扱っている研究者と共同で行っていきたいと考えています。

自分たちの研究を社会還元していきたい。多くの医療人類学者はそう願っています。例えば、上述の自助グループに関する書籍を通し、患者や患者団体が他の疾患の団体について知ることで、彼らが視野を広げることにつながればと思います。実際の医療現場の医師や患者に読んでもらえるものを作ることを目標の一つとして、今後も研究に取り組んでいきます。

取材・構成:押尾真理子

協力:早稲田大学大学院政治学研究科J-School