イントロダクション:鏡の彼方にある声

草間彌生の名を耳にしたとき、多くの人がまず思い浮かべるのは、彼女の象徴ともいえる《無限の鏡の間》や水玉模様のカボチャ、そして赤いウィッグです。こうした視覚的イメージは、グローバル化されたアヴァンギャルド芸術の代名詞ともなりました。しかし、きらびやかで影響力のあるこの視覚的遺産は、草間のより複雑で多面的な芸術的実践の一側面に過ぎません。彼女はまた、十数冊に及ぶ小説や短編、詩、マニフェスト、そして三幕構成のシュルレアリスム的戯曲までを執筆した、多作な作家でもありました。

これらの文学作品の多くは、1970年代後半に帰国してから執筆・出版されたものであり、トラウマ、狂気、欲望、そして抗議といった主題において、彼女の視覚芸術以上に深く切り込んでいます。制度的な無視と文化的な周縁化の時代に書かれたそれらの作品は、政治的に緊急性をはらみ、美学的にも逸脱し、「不可視性」という問いに根本から挑むラディカルな声を宿しています。この記事は、草間の文学作品を、視覚芸術の「脚注」ではなく、それ自体を自律的かつ批判的な表現の場として再評価しようとするものです。その基盤となっているのは、筆者が大阪大学にて提出した博士論文『草間彌生の文学と美術の間 ― 美術の「かげ」に隠れた社会関与の文筆家』(2021年)であり、フェミニズム、クィア理論、抗議美学の文脈における草間文学の初の包括的研究です。

この研究を始めたきっかけ

草間による文学実践への関心は、空中から生まれたものではありません。それは、過去十年にわたって彼女の視覚芸術を研究していく中で、徐々に、そして必然的に形成されていきました。以前に草間の美学についてのモノグラフを執筆していた際、展覧会やインスタレーション、パフォーマンスに付随するテクスト片に強く惹かれるようになりました。それらは単なる説明文でも宣伝でもなく、ある一貫した、しかし見過ごされてきた思想的ビジョンを示唆していました。

草間は、自身の視覚芸術を補足するためにそれらを書いていたのではありません。彼女は、ギャラリー空間では可視化できない痛みや異議、主体性を「書く」ために筆を取っていたのです。この認識は筆者にとって大きな転機となりました。小説や詩、マニフェストを、彼女独自の文化的介入として真剣に読み直す作業を始めたのです。その言語は、強迫的で反復的、夢幻的であり、視覚作品と共鳴しつつも、より深い「逸脱」の地平を切り開いていました。このようなメディア横断的な実践こそが、現在私が高等研究所で進めている研究の核心です。

ニューヨークで育まれた抗議の美学

草間彌生の文学のラディカルな性質を理解するには、まず彼女が1958年から1973年まで滞在したニューヨーク時代に注目しなければなりません。美術史の語りにおいて、この時期は「国際的なアヴァンギャルドへの飛躍」として神話化されがちですが、その背後には、より複雑で矛盾に満ちた現実がありました。白人男性が支配的だった当時のアメリカ現代美術界において、アジア人女性アーティストとして活動する草間は、制度的排除に直面し、その経験が彼女の美学的・政治的意識を大きく形作っていきました。

同時に、1960年代から70年代初頭のニューヨークは、社会運動が渦巻く都市でもありました。公民権運動、フェミニズム、反戦デモ、クィア解放運動などが都市空間で交差し、政治的エネルギーが噴出していました。草間はこうした運動の周縁にとどまるのではなく、自ら身体を通して関与しました。たとえばセントラルパークやブルックリン橋で行ったヌード・ボディペインティングの「ハプニング」、そして自身のスタジオで行った「ホモセクシュアル・ウェディング・セレモニー(Homosexual Wedding Ceremony)」など、彼女のパフォーマンスは単なる挑発的スペクタクルではありませんでした。それは、父権制、異性愛中心主義、抗議の商業化そのものに対する、空間的・身体的介入だったのです。

「ホモセクシュアル・ウエディング」(1968年)

1968年にニューヨークのスタジオで草間彌生によって行われた《Homosexual Wedding Ceremony》の様子。この儀式は、異性愛中心主義や父権的な規範、そして身体や政治的抵抗が消費可能なスペクタクルへと変換される構造に対するパフォーマティブな抗議行動であった。草間のパフォーマンス活動と、後の文学作品に見られる批評的言説との直接的な連続性を象徴している。

こうした文脈において、「身体が戦場であり、媒体でもある」ような状況から、草間の文学的声が形成されていきました。実際には小説や散文の多くは帰国後に書かれていますが、その語りには明らかにニューヨークの「坩堝」の痕跡が刻まれています。緊急性、抵抗、そして同調を拒む姿勢──草間文学は、ディアスポラ的な身体、パフォーマンス、政治的抗議が交錯する臨界点から生まれています。

帰国と抹消──沈黙の中で書くこと

1970年代半ばに日本へ帰国した草間は、凱旋者として迎えられることはありませんでした。国際的な実績にもかかわらず、国内の美術界は彼女のインターメディア的実践──特にパフォーマンスやインスタレーション、フェミニズム的視点──に対して冷淡でした。形式主義的絵画と男性中心主義が支配する当時の日本美術界において、ニューヨークでの彼女の活動は、しばしば逸脱として扱われました。美術館や批評の場での支持も得られず、彼女のパフォーマンスは「西洋かぶれ」として無視されるか、あるいは忘却されました。

こうした制度的・文化的周縁化のなかで、草間は文学へと傾倒していきます。それは後退ではなく、むしろ「継続」でした。視覚的パフォーマンスに代わり、今度は紙面上で「裂け目」を演出するようになります。1978年に発表された初の本格的長編小説『マンハッタン自殺未遂常習犯』は、その転換点を示す作品です。精神的崩壊、性的トラウマ、都市における疎外を描くこの作品は、断片的で幻覚的な文体を特徴とします。多くの批評家によって「病的な日記」として誤読されたため、医療的言説がこの作品の受容を支配し、文学的実験性や政治的批判性はしばしば見過ごされました。このような「病理化」は偶然ではなく、女性の狂気を構造ではなくスペクタクルとして消費する広範な抑圧の戦略の一環であったと言えます。また、草間のような異端的実践を受け入れられない芸術制度の失敗そのものでもありました。それにもかかわらず、草間はこの抹消の空間において、最も激しく、妥協のない言葉を記したのです。

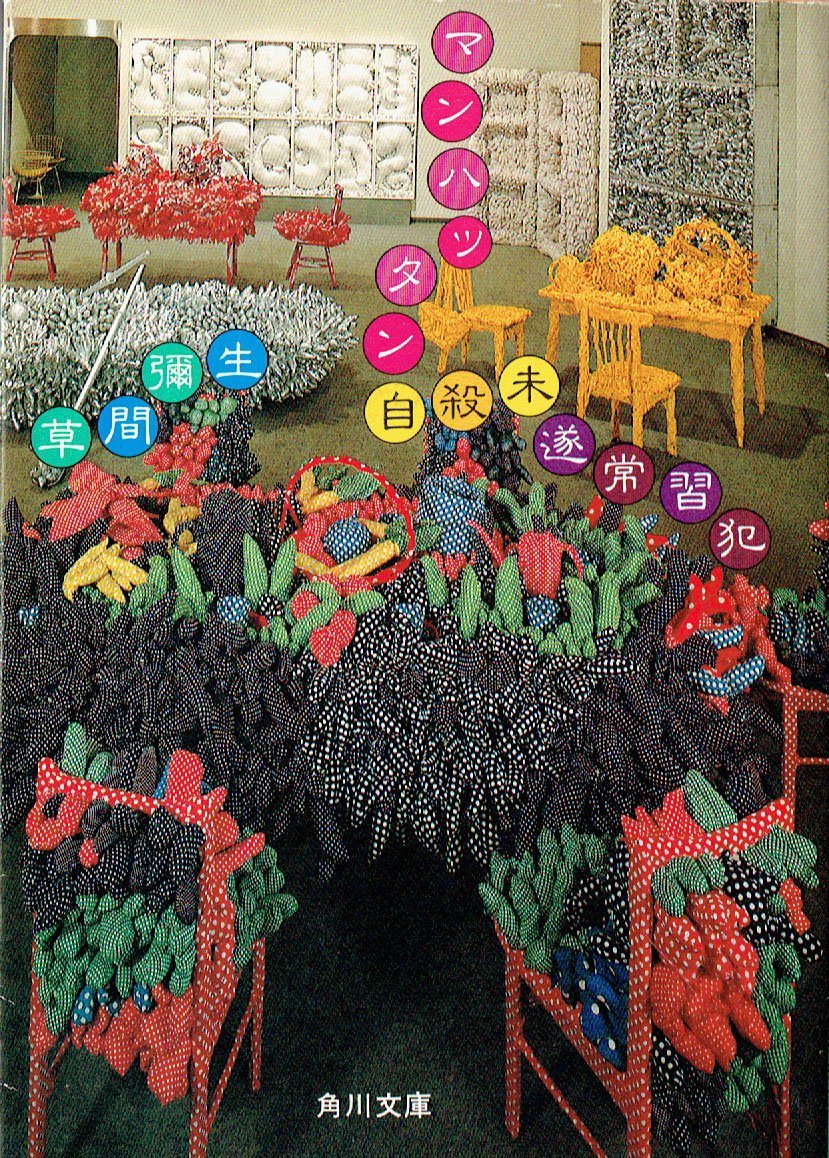

『マンハッタン自殺未遂常習犯』(1978年)本表紙

草間彌生が帰国後に執筆した小説『マンハッタン自殺未遂常習犯』(1978年)の初版本表紙。本作は、断片的かつ幻覚的な文体を通じて、精神の崩壊、性的トラウマ、社会的疎外を描いている。伝統的な物語形式に抗し、戦後の社会構造や芸術界において異議が受容されない現実に対するラディカルな批判として読むべき作品である。

語りの断片化──文学形式の政治性

草間彌生の文学的コーパスは、1980年代以降に本格的に展開されました。小説、短編、マニフェスト、そして未発表のシュルレアリスム的戯曲を含め、その作品群は十数作にのぼります。彼女の文章は、伝統的な物語形式の整合性を拒みます。むしろ、身体・声・論理の断片化を主題としてだけでなく、方法論としても積極的に展開しています。その代表的作品である1983年の小説『クリストファー男娼窟』は、ニューヨークのウェストヴィレッジにおけるクィア・アンダーグラウンドを舞台に、グロテスクな性、詩的独白、不安定な語りを融合させ、統一的視点やジャンルに収まることを拒否します。この作品は第10回野性時代文学賞を受賞したものの、草間の散文に対する批評的評価は一貫して曖昧でした。多くの批評はその文体を「奇抜」「難解」と位置づけ、政治的含意や形式的実験性を積極的に読み取ろうとはしませんでした。

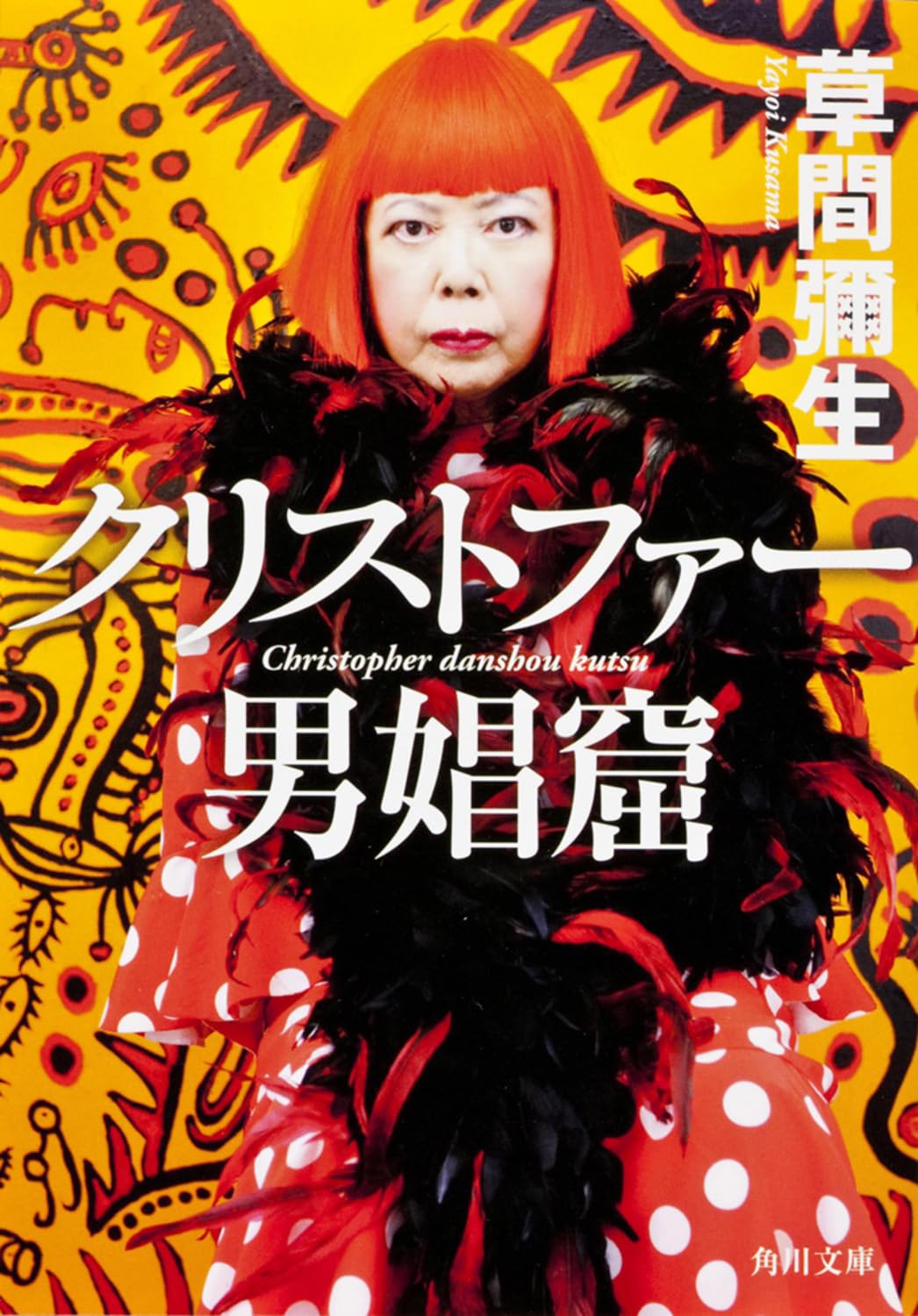

『クリストファー男娼窟』(1983年)本表紙

1983年刊行の小説『クリストファー男娼窟』の初版本表紙。ニューヨークのクィア・アンダーグラウンドを舞台に、グロテスクな身体表現とジャンルを逸脱する文体を融合させ、制度的規範や美的制約に対するラディカルな挑戦を展開している。

このような批評的戸惑いは、草間文学の急進性の現れにほかなりません。彼女の書く言葉は、文学と美術の両方の制度的期待をくつがえすものであり、マイノリティの声を「表象する」のではなく、「破綻した形式」を通して語らせる主体そのものを創出しています。草間の文学は、読みやすさや物語性ではなく、解体・攪乱・越境によって成立しており、それ自体が制度批判のアクションとなっているのです。

ハプニングからテクストへ──媒介の連続性

草間の文学は、彼女の視覚芸術やパフォーマンスと切り離されたものではありません。むしろ、ニューヨーク時代の《ハプニング》に代表される概念的かつ政治的戦略が、テクストのかたちで再演されていると見るべきです。鏡、反復、自己消滅といったキーワードは、彼女の《無限の鏡の間》やソフト・スカルプチュアの中核をなすものでしたが、それらは散文作品においても、螺旋的な文体、語り手の崩壊、不安定な語彙選択として繰り返されています。彼女の散文は、視覚芸術の「説明」ではなく、それと並行して展開される別の実践なのです。言葉はスペクタクルを再現するのではなく、むしろその可視性をずらし、断裂へと導きます。

この媒介の連続性は、1972年に書かれた未発表の戯曲『ゴリラ女と変化の悪魔たち』にもよく表れています。仏教的寓意、グロテスクな身体表現、ジェンダー・パフォーマンスが、テクストのレベルで演劇的に展開され、草間が「舞台のために書く」という欲望を初期から抱いていたことがうかがえます。文学は彼女にとって、ギャラリーや公園と同様に「出来事」を生む空間であり、そこで書かれる言葉は、見せることの不可能性そのものを演出する装置となっていたのです。

病理ではなく抗議──草間文学の再定位

草間彌生の文学実践は、芸術的正統性が歴史的にどのように構築・排除されてきたかを根本から問い直すものです。彼女の文章は長らく「奇人の産物」や「精神疾患の延長」として扱われてきましたが、実際には、ジェンダー化され人種化された身体の声なき痛みや怒りを、言語の構造的破綻を通じて表現する、極めてラディカルな抵抗の形式を構築しています。草間の文学は、主体を安定させるのではなく、あえてその解体を演じます。文学の規範に従うのではなく、それらの規範の背後にある抑圧構造を可視化します。

草間を「抗議する作家」として再評価することは、彼女を単なる視覚芸術家としてではなく、ジャンルや制度を横断する批評的実践者として捉え直すことでもあります。草間の文学は、混乱しているのではありません。むしろ、戦略的に従順さを拒むことで、規範から排除された声を浮かび上がらせるのです。この文学を読み直すことで、私たちは単に見過ごされてきたテクストを回収するだけでなく、それを「読めないもの」としてきた制度自体の盲点をも暴き出すことができます。

これから──文学を越えた学際的展開へ

私の研究は、草間彌生を視覚的アイコンにとどまらず、抵抗の書き手、そして文化批評の実践者として再定位することを目指す、より広範な学際的プロジェクトの一部です。今後の研究では、ニューヨーク時代のパフォーマンスと、帰国後の文学作品とのあいだにある継続性に焦点をあて、抗議の美学がメディアを横断してどのように展開されたのかを精査していきます。アーカイブ調査、比較分析、日米欧の研究者・キュレーターとの連携を通じて、トランスナショナルな文脈における草間の周縁的な歴史を再構築することが目的です。

最終的には、「媒介を横断する抗議表現」を美学的抵抗の一形式として読み解く理論的モデルの構築を目指しています。草間が「見せられなかったもの」を書き、「語られなかったもの」を可視化してきた実践を辿ることで、ジャンル、形式、ジェンダーにおける表現主体の政治性を、現代芸術・文学の枠組みの中で再定義したいと考えています。