高等研究所「人新世と人文学」セミナーシリーズ(第13回)シンポジウム

「岩窟で祈る―東西の洞窟聖所をめぐって」(1/12)

2025年1月12日(日)、「人新世と人文学」セミナーシリーズとしてシンポジウム「岩窟で祈る――東西の洞窟聖所をめぐって」が開催されました。古今東⻄、⼈は岩⼭に⽳を穿ち、その薄暗く狭い空間を絵画や神像で飾り、神聖な祈りの場としてきました。こうした洞窟は聖所と見なされ、人や文化の交差する磁場ともなりました。しかし洞窟への物理的なアクセスの困難さや制作当時の文献資料が限定されていることもあり、「洞窟」を切り⼝とする美術表象を東⻄で比較する試みはこれまでなされてきませんでした。今回のシンポジウムはそうした研究状況に真っ向から切り込み、中央アジアからフランスまで東西の洞窟聖所の事例を取り上げ、共通点を浮き彫りにすることを試みたものです。仏教とキリスト教の垣根を超えた東西の洞窟聖所研究という斬新さから、170名を超す事前参加登録者を記録し、当日の会場は熱気に包まれました。

シンポジウムは山本聡美(早稲田大学)教授の開会挨拶から始まり、企画を担当した桑原夏子(早稲田大学高等研究所)講師の趣旨説明がなされました。続いて、檜山智美(国際仏教学大学院大学)特任研究員による「西域仏教石窟寺院のトポス――クチャの説一切有部の説話世界」、奈良澤由美(城西大学)教授による「キリスト教における岩窟聖堂――フランスの例を中心に」、菅原裕文(金沢大学)准教授による「妖精の煙突の小さな修道院――アギオス・シメオン・スティリティス聖堂(カッパドキア・パシャバー地区)とその修道コミュニティー」、桑原夏子講師による「地中の楽園――イタリア、マテーラ近郊「原罪のクリプタ」における祈りの世界」と題する講演が行われました。

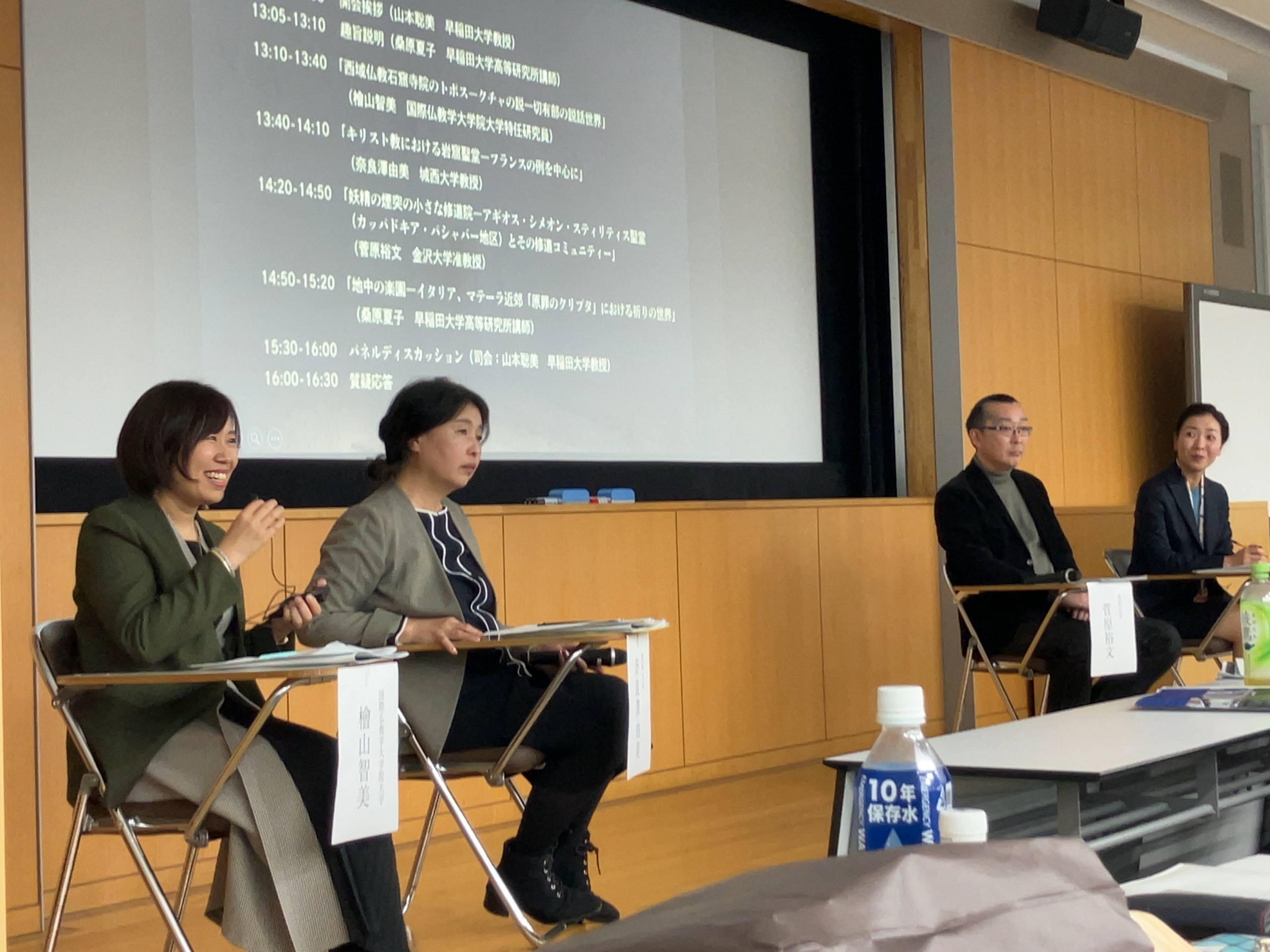

パネルディスカッションでは山本聡美教授を司会として、4つの講演を通して浮き彫りとなった東西の洞窟聖所における共通点に焦点が当てられました。具体的には、洞窟が死と再⽣を暗⽰する空間であり、それを擬似体験する機能を持っていた可能性や、洞窟聖所が作られた⾃然条件(地質や⽔源からのアクセスなど)の類似、暗い窟内での視認性の問題、また⽯や岩といった素材そのものに聖性が認められていた点についての議論がなされました。さらに来場者との質疑応答を通して、洞窟には「胎内/⼦宮」といったメタファーがあった可能性や、また⽂学では時に⻤や⻯といった魑魅魍魎が棲む空間であったことも話題となり、非常に活発な議論が展開されました。

パネルディスカッションの様子。写真手前から順に檜山特任研究員、奈良澤教授、菅原准教授、桑原講師。

今回のシンポジウムは美術に特化した内容となりましたが、洞窟聖所という研究テーマは考古学、⽂化⼈類学、⽂学といった他分野との協働が可能であり、そうした協働を通して洞窟聖所研究が⾶躍的に発展していく可能性を参加者全員が共有することとなりました。

当⽇プログラム

13:00-13:05 開会の挨拶(⼭本聡美先⽣/早稲⽥⼤学⽂学学術院、教授)

13:05-13:10 趣旨説明(桑原夏⼦/早稲田大学⾼等研究所、講師)

13:10-13:40 講演1(檜⼭智美先⽣/国際仏教学⼤学院大学、特任研究員(RPD))

13:40-14:10 講演2(奈良澤由美先⽣/城⻄⼤学、教授)

14:20-14:50 講演3(菅原裕⽂先⽣/⾦沢⼤学、准教授)

14:50-15:20 講演4(桑原夏⼦/早稲田大学⾼等研究所、講師)

関連リンク

(注:登壇者の所属先・職位は2025年1月時点のものです。)