はじめに

現代日本のファンタジー作品を俯瞰すると、ある種の傾向が際立ってみえてきます。スタジオジブリのアニメ映画や村上春樹の小説のように、世界的に知られた独自性の高い作品も存在しますが、それらは広大な海に浮かぶ孤島のような例外にすぎません。対照的に、現在主流となっている多くの日本ファンタジー作品は、新中世主義的な様式を採用しており、神話や伝承をはじめ、世界各地の文化に根ざしたさまざまな想像力やイメージ、象徴体系などから幅広く影響を受けつつ、ヨーロッパ中世風の擬似中世的な世界観を構築しています。

たとえば、テレビゲームの『ドラゴンクエスト』や小説の『転生したらスライムだった件』はその代表的な例ですが、いずれも描かれるのは東洋風のファンタジー世界ではありません。東アジア的な要素が断片的にみられることはあっても、世界観の基盤はあくまで西洋的、特にヨーロッパ中世のイメージに根ざしています。この傾向は1970年代に始まり、1980年代に入ってから急速に拡大しました。1980年代後半には、こうした西洋風の日本ファンタジーが海外市場にも届くようになりましたが、それは日本側の戦略的な輸出政策というより、むしろ新たなコンテンツを求める海外の配給会社の動向によるところが大きかったのです。当時の日本の一般的な認識では、日本人によって日本人のために作られたメディア作品が、海外で通用するとは考えられていなかったのです。

しかし、その見方は劇的に覆されました。2000年代を迎える頃には、日本のポップカルチャーは世界的なブームを巻き起こし、かつては内向きで、最悪「オタク的」とすら揶揄された表現形式が、日本のソフトパワーを牽引する中心的存在へと変貌を遂げたのです。

個人的背景──フランス放送文化から学術的関心へ

私自身も、そうした波に飲み込まれた一人でした。フランスで育った私は、「クラブ・ドロテ」(1987-1997)などのテレビ番組を通じて、多種多様な日本アニメに触れました。この番組は、日本のコンテンツを仲介したものとして、日本のポップカルチャーの普及において決定的な役割を果たしました。並行して、日本のゲーム、特にロールプレイングゲーム(RPG)も人気がありました。ファンタジー漫画の本格的な浸透はそれよりやや後のことです。本稿ではその文化的経緯を詳細に扱う余裕はありませんが、当時フランスに届いていたアニメ作品や日本のRPGの多くが、ファンタジーを主題としていた点には触れておくべきでしょう。

とりわけアニメについては、吹き替え文化が根強いフランスにおいて、西洋風の舞台設定であることもあり、それらが日本の作品であるとは若い鑑賞者に当初認識されにくかったのです。完全にローカライズされたゲーム作品についても同様でした。自分が夢中になっていたそれらのメディアが、実は日本発のものであったと気づいたのは、私がある程度成長してからのことでした。その発見は、私にとって非常に奇妙に感じられました。

日本において、ファンタジー作品が東洋風ではなく西洋風であることに違和感を覚える人はほとんどいません。それは「ファンタジー」というジャンルの性質として当然視されています。西洋で“fantasy”と呼ばれる作品の中には、日本においては「幻想文学」や「怪奇小説」など、異なるカテゴリに分類されるものもあります。どのように定義づけるかは議論の余地がありますが、少なくとも日本語における「ファンタジー」という語がカバーする領域は、英語の“fantasy”とは完全には一致しません。日本におけるファンタジーは、一般的には西洋的かつ新中世主義的な様式であると理解されています。ただし、当然ながら例外や細かな差異も存在し、それらはより専門的な文脈で掘り下げるに値します。

しかしながら、こうした現象についての明確な答えを、当時は見い出すことができませんでした。なぜ一つの文化が、第二世界(私たちの第一世界と異なる架空の異世界)を創造する際に、自国の伝統や周辺の文化圏をこれほどまでに回避し、かけ離れた文化圏の着想源を用いるのでしょうか。その問いに対する答えを求め、私は学術的探究へと踏み出すことになったのです。

データベース・ファンタジーと文化仲介者の役割

明確な答えが見つからなかったことが、最終的に私を博士課程における研究へと導きました。大阪大学の比較文学研究室において、私はこの傾向の歴史的・文化的意味の解明を目的とした研究に取り組みました。その結果として明らかになったのは、現代日本ファンタジーの成立には、特定の文化的・技術的パラダイムが深く関与しているという事実です。それは、1980〜90年代の日本におけるゲーム文化です。

海外のテーブルトップロールプレイングゲーム(TRPG)やビデオゲームの受容、それを受けての国産タイトルの開発、さらにそれらが日本のメディア環境を横断して拡散・展開していくという流れを経て、異文化的枠組みに基づくゲームメディアが、現代日本ファンタジーの想像力の中核を形成するに至りました。この展開の中心に位置するのが、私が提唱する「データベース・ファンタジー」というジャンルです。暫定的ではありますが、当該ジャンルを現時点で以下のように定義します。

図1 データベース・ファンタジー作品の一例

左から右へ:

1行目『転生したらスライムだった件』(漫画第1巻、原作:伏瀬、漫画:川上泰樹、2015年)・『ファイナルファンタジーVII』(スクウェア、1997年)・『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』(チュンソフト、1988年)・『ダンジョン飯』(第1巻、九井諒子、2014年)

2行目『ロードス島戦記』(OVA、マッドハウス、1990~1991年)・『ゴブリンスレイヤー』(漫画第1巻、作画:黒瀬浩介、2017年)・『モンスター娘のいる日常』(第1巻、オカヤド、2012年)

「データベース・ファンタジーは、モチーフが第一の起源(伝承や神話など)の文脈で理解されず、作品での再文脈化がなされることでそのルーツから切り離され、『日本ファンタジー』という新たな文脈で第二の起源が生まれるという特徴を持つ。多くの消費者は第一の起源に関する知識は乏しいが、変容したモチーフには詳しく、それを基に創作することが一般的である。つまりモチーフの起源よりもファンタジー世界での文脈が前提となり、かつ、日本ファンタジー独自の色に染まる。」(エスカンド・ジェシ「カトブレパスの変貌:日本ポップカルチャーにおける文化移転的変容の事例研究として」『比較文化研究』 第145号 (2021年10月): 1–2)

このモチーフ群は、地理的・歴史的に遠く離れた文化圏から抽出され、本来の文脈から切断されたうえで、さまざまなジャンルやメディア形式をまたいで再利用されます。博士課程での研究を通じて、私はデータベース・ファンタジーという現象を俯瞰的に捉え、それが現代日本のメディア環境においてどのような位置を占めているのかを明らかにしました。同時に、ゲームというメディアが文化的な仲介者(cultural brokers)として果たす役割について、より丁寧な検討の必要性も痛感することとなりました。

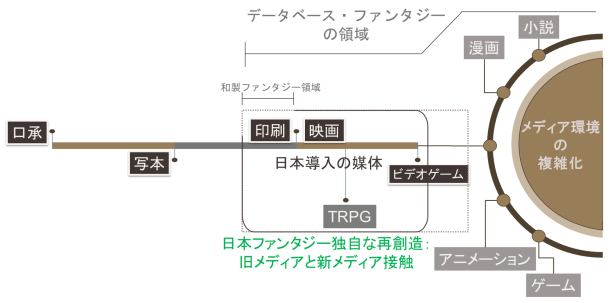

図2 日本のファンタジー作品とメディアスケープ

大阪大学での博士課程研究、そして現在所属している早稲田大学高等研究所における研究活動を通じて、私は二つの相互に関連する課題に取り組んできました。第一に、異文化のモチーフが日本においてどのように受容・変容され、文化的にハイブリッドなファンタジー的想像力を形成していったのかを、具体的に記録・分析することです。第二に、そうしたファンタジー作品群が、なぜ長期にわたって高い人気を維持しているのか、その理由を探ることです。この目的のために、私は二方向からのアプローチを採用しています。その一つは、具体的な事例をもとに検証する方法です。

事例研究

ジャンルへの予備知識の有無にかかわらず、日本の消費者の多くが、ゴブリンやスライム、冒険者や魔王といった存在に馴染みを持っているという事実は注目に値します。彼らはしばしば、これらの存在の基本的な特徴を説明することができ、それらを記号論的な意味で「記号」として理解していることが窺えます。一方で、それらの起源となる文化的背景については、あまり知られていないことが多いです。たとえば、ゴーレムはユダヤ教の伝承、グールはイスラム以前からのアラビア伝承、デュラハンはアイルランドの民間伝承に由来します。にもかかわらず、日本においてこれらの存在は、いずれもファンタジー世界の象徴として認識されています。

さらに、日本においては、これらのモチーフが本来の文化的文脈とは異なる属性を帯びることも多いです。たとえば、ゴーレムは失われた古代文明の遺物、グールは汎用的なアンデッド、デュラハンは騎士のような存在として描かれます。こうした変容の一部は、西洋における再解釈の影響を受けたものですが、多くは日本独自の再創造によるものです。長い時間をかけて、こうした再創造が蓄積された結果、元来は異文化に由来するモチーフが、日本的な変種として定着していったのです。

これらのモチーフの多くは、ゲームを仲介とする異文化受容を経て日本に受容されたものであり、それらの蓄積が、ジャンル横断・メディア横断的に機能するデータベース・ファンタジーの基盤となっています。これらの変容は、抽象的な文化的力学だけで起きるわけではありません。そこには明確な媒介者の存在があります。翻訳者、ゲームデザイナー、シナリオライター、編集者、さらにはファン・コミュニティまでもが、異文化間でモチーフを仲介・再解釈する文化仲介者として機能しているのです。彼らの働きは、日本のメディア環境の中で異文化的要素がどのように再編されるかを方向づける上で、極めて重要です。

さらに、ゲームのメカニクス自体もこの過程において重要な役割を果たしています。モンスター図鑑、ステータス・ブロック、レベルスケーリング、敵キャラクターの分類体系などは、各存在を物語的・宗教的文脈から切り離し、操作可能かつ繰り返し使用可能なコンテンツ単位として抽象化します。こうした形式はゲームに限らず、広くメディア全体へと拡散し、記憶・再利用・再編成の回路に組み込まれていきます。

伝統的なジャンルが、戦士や魔法使いが悪に立ち向かうといったジャンル固有の枠組みによってモチーフを制限するのに対し、データベース・ファンタジーはモチーフの蓄積体として機能します。それらのモチーフは、ジャンルの枠を超えて再文脈化されるのです。たとえば、元来はギリシア神話に登場する蛇女ラミアは、日本のファンタジー作品においては、英雄的な物語の中での敵対的モンスターとしても、あるいは現代日本を幻想的に再構成した舞台における人外恋愛ジャンル(いわゆる「人外もの」)の恋愛対象としても登場するのです。

図3 データベース・ファンタジーにおけるラミアの例

左:『ファイナルファンタジーIII』(スクウェア、1990年) ゲーム内スプライト(グラフィック)

右:『モンスター娘のいる日常』(オカヤド、2012年〜) 表紙

ラミアというモチーフは、日本から地理的・文化的に遠く離れた起源を持ち、その神話的背景や、キーツの詩におけるロマン主義的再解釈がほとんど知られていないにもかかわらず、異なる文脈においてもその基本的な理解は一貫して共有されています。

異世界と社会批評的ファンタジー

こうしたモチーフと、それを媒介・変容させた文化仲介者たちを検討することで、日本のファンタジーがどのように歴史的に形成されてきたかを理解する手がかりが得られます。しかし、それだけでは、このジャンルが数十年にわたって持続的な人気を博してきた理由を十分に説明することはできません。ここで、私の研究のもう一つの柱──すなわち、こうした想像界が「どのように構築されるか」だけでなく、「どのように使われるか」を探る分析──が必要となります。

その代表的なケースとして挙げられるのが「異世界」ジャンルです。異世界ものは、データベース・ファンタジーのサブジャンルの一つとして、先述のモチーフ/記号の蓄積に強く依存しています。そして典型的には、中世ヨーロッパ風の異世界に現代日本の主人公が転移・転生するという構図を取ります。物語の中心に据えられるのが異世界の住人ではなく、日本人のキャラクターであるという点は極めて重要です。

これらの主人公はしばしば、日本社会において周縁的な立場にある人物として描かれます。過労気味のサラリーマン、社会から疎外されたオタク、いじめられっ子の若者、あるいはニートなどがその典型です。彼らは転生や召喚といった何らかの形で異世界へと移行し、日本社会では実現できなかった自己実現を果たしていきます。西洋の古典的なポータル・ファンタジー(例:『不思議の国のアリス』や『ピーター・パン』のように、異世界への一時的な訪問を主題とする物語)と異なり、彼らは元の世界に戻ることをほとんど望みません。

そのサブテクスト(作品のテクストに通底する含意やメッセージ)は明確です。環境さえ変われば成功できるのであれば、問題は個人ではなく社会にあったのだというメッセージです。このように、社会的な失敗を異世界という外部空間に転化し、そこで克服するという語りの構造は、日本の教育制度や労働環境における構造的な圧力からの代理的な解放を求める読者たちの欲望に強く共鳴します。

現在では類型化が進み、量産される傾向にある異世界ものですが、その核にあったのは、もともときわめて鋭い社会批評的な物語でした。ファンタジーという手法を通じて現実を対比・批判するための装置として、異世界ジャンルは機能していたのです。

まとめ──そしてこれから

もちろん、異世界ものは日本ファンタジーの一分野にすぎません。しかし、より広い枠組みであるデータベース・ファンタジーは、創作者に特有の利点をもたらしています。それは、モチーフの起源にある文化的・歴史的文脈に縛られることなく、膨大なレパートリーから自由に要素を引き出し、再構成できるという創造的自由です。この自由度の高さこそが、ジャンルの寿命が短くなりがちな現代のポップカルチャーにおいて、データベース・ファンタジーが長期的に支持される一因なのかもしれません。

今後の研究では、個別の事例分析を重ねるとともに、欧米極右による日本ファンタジー作品の受容が示唆するデータベース・ファンタジーの傾向や、日本の創作者による文化の盗用ともみなされうる創作活動を対象に、文化的にハイブリッドなデータベース・ファンタジーの社会学的含意を批判的に考察していきます。これにより、日本のファンタジー研究の基盤をさらに発展させていくことを目指しています。また、こうした記号的リポジトリを作品内部にとどまらず可視化・共有可能にするための、デジタルデータベースの構築も目指しています。それにより、このメディア横断的現象を、より広範で協働的に探究するための土台が整うことを期待しています。