研究者紹介

高等研究所では、2015年度に15名の所員を新しく迎えました。各所員より研究内容を簡単にご紹介します。

| 秋吉 亮太 | 私は、無限に関する20世紀初頭の論理哲学を,哲学/数理論理学の両面から学際的に研究しています。特に、無限を完結した実体としていわば「まるごと」正当化しようとしたヒルベルトの形式主義と、(通常は逆だと思われている)無限を生成するプロセスのみを認めるブラウワーの直観主義との間の共通基盤を探求しています。 |

| 安倍 雅史 | 中東の肥沃な三日月弧における農耕・牧畜の起源を研究しています。90年代までは農耕・牧畜は肥沃な三日月弧の西翼レヴァントで起きたと考えられていたのですが、近年の遺伝子研究は東翼のザグロスでも並行して農耕・牧畜が誕生した可能性を示しています。このことを検証するためザグロスに入り考古学調査を行っています。 |

| 坂上 和之 | 量子ビームと呼ばれる高度に制御された放射線の生成技術とこれを用いた多様な光放射及びその利用に関して研究を行っています。量子ビームから得られる光放射はその生成方法に応じて様々な特徴を持つため、ナノテクノロジーなどを駆使してこれまでにない新たな光源の開拓、そしてその利用を推進していきます。 |

| 鈴木 太郎 | ロボット技術による様々な産業分野の省力化・高効率化を目指し、環境のセンシングに基づく自動化システムの研究を行います。具体的には,屋外環境での情報収集・精密計測などを実現するため、衛星測位技術とマルチセンサ統合手法による位置情報に紐付けられた様々な地理空間情報の取得手法の研究を行います。 |

| 高橋 遼 | 世界的な環境問題に対し、環境配慮型農産物認証制度への注目が高まっている一方、日本における認証製品の市場シェアは未だ限定的です。そこで、日本において普及を阻害する要因を特定し、障害が緩和された際、実際に販売が促進するかを「視覚的差別化」をキーワードに、社会実験を通して明らかにしていきます。 |

| 田中 宗 | 量子情報処理に関する研究を進めています。物理学と情報科学の境界領域研究です。組合せ最適化問題と呼ばれる、難しい問題に対する解決方法の提案を目指します。これは、自然科学分野だけでなく、社会科学などを含む幅広い分野に潜む重要な問題です。産業界の方々を含む様々な知識背景を持つ方々と共同で進めます。 |

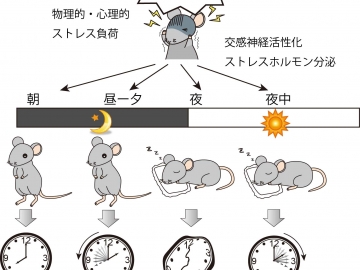

| 田原 優 | 私たちの体の中には、24時間の時を刻む体内時計が存在します。体内時計の破綻は生活習慣病などの疾患発症に結びつくことから、生体の恒常性維持に重要な機能といえます。私は、体内時計と食・栄養に着目し、時間栄養学研究を展開しつつ、さらにストレスによる体内時計の破綻メカニズム解明を行っています。 |

| CHEN, Yun-Ru | Family law is not only a specific area of law that reveals the unique culture and historical development of a society, but is also a legal regime undergoing fundamental changes around the world. By analyzing both black letter laws and “laws in action”, my research aims to bring the often-missing East Asian experience to the broader discussion on family, nationalism and globalization of law in colonial and post-colonial societies. |

| 鶴岡 昌徳 | 私は公共工事の入札制度の実証研究をしています。近年、価格と品質・技術水準の両面で入札者が競争する総合評価方式が普及しています。日本の公共工事のデータを用いて、価格のみで入札者が競争する方式と総合評価方式を価格と品質の両面から定量的に比較しています。また、そのための構造推定モデルの構築もしています。 |

| 橋本 健二 | 人間の走行運動には,脚部弾性や骨盤揺動を利用しているという特徴がある。これらの特徴を模擬した2足ロボットの開発を通して,新しいスポーツコーチング学の創出を目指す。また、これまでに2足ロボットの移動能力向上に関する研究に取り組んできたが、人間の移動能力を超える災害対応ロボットの開発にも取り組んでいる。 |

| 東島 雅昌 | 冷戦後、非民主制下でも選挙を定期的におこなう国が増えてきました。そうした権威主義体制の選挙が政治指導者によってどのように設計され、またいかなる政治経済的帰結をもたらすのかについて、研究しています。実証分析では、多国間比較の統計分析とフィールドワークにもとづく中央アジアの事例研究をおこないます。 |

| 広瀬 健太郎 | 国力の大きさと国家間暴力はどのような関係にあるのか。強い国は、暴力を効果的に使用することで弱い国の行動に影響を与えることができる。一方で、強い国は、その大きな経済的・軍事的資源を「アメ」として与えることによっても、弱い国へ影響力を発揮することができる。こうした「アメ」と「ムチ」の代替的な関係を考えた場合の国力と暴力の関係を理論的・実証的に分析する。 |

| VERDONSCHOT, Rinus | I investigate how people produce speech sounds. This is interesting, as not all languages seem to do this alike. I look at people’s behavior (how fast they speak) as well as their brain patterns to better understand the underlying mechanisms involved. My findings may influence other areas like: education, linguistics, psychology, medicine, and human/machine interaction. |

| 本田 晃子 | 古代より建築と権力は密接に結びついてきましたが、20世紀になるとそこにマスメディアという新たな要素が加わります。本研究では、スターリン~フルシチョフ期のソ連邦における権力・建築・メディアの関係に注目し、特定の建築空間の神話化およびその解体の過程で、メディアがどのような役割を果たしたのかを探ります。 |

| 湯原 心一 | 会社法及び金融商品取引法の規範的、処方的及び記述的分析を行っています。特に、経済的な観点から会社法及び金融商品取引法を検討することによって、法制度の機能や効果を明らかにし、それらについて、政策的な観点から検討しています。 |

活動紹介

UBIAS国際学術セミナー参加報告(2015年4月17日~4月29日)

この度のセミナーでは、高等研究所を内部機構に持つ世界の諸大学がグローバル時代を見据えての結束と連合を目指して2010年10月に設立したUBIAS1(University-Based Institutes for Advanced Study)が、初の試みとして、13人の若手研究者をヨーロッパ、南北アメリカ、アジア地域から招聘し、専門分野を超えて、時間(Time)をテーマに、およそ2週間、英語で議論を重ねた。若手研究者は、生物学、心理学、歴史学、文学、数学など、多彩な専門分野の代表として選抜された。UBIAS加盟大学の中でも精力的に活動してきたブラジルのサンパウロ大学高等研究所が本セミナーの会場となった。続編として、名古屋大学高等研究院での国際セミナーが2016年3月に予定されている。 セミナーは、人類学、化学、物理学、哲学、宇宙論などを専門とする世界的な権威が、それぞれの分野から「時間」についてレクチャーし、これを踏まえて若手研究者が議論を深めていくというスタイルがとられた。 私自身は、高等研究所主催の月例研究会で多彩な学問分野を扱うレクチャーに定期的に参加しているため、この度のサンパウロ・セミナーは、これが深化したものいう印象を初日から感じていた。高等研究所所属だからこそ、このようなセミナーに参加でき、またその内容を刺激的と感じられる素地が形成されていたのだと思う。

この度のセミナーでは、高等研究所を内部機構に持つ世界の諸大学がグローバル時代を見据えての結束と連合を目指して2010年10月に設立したUBIAS1(University-Based Institutes for Advanced Study)が、初の試みとして、13人の若手研究者をヨーロッパ、南北アメリカ、アジア地域から招聘し、専門分野を超えて、時間(Time)をテーマに、およそ2週間、英語で議論を重ねた。若手研究者は、生物学、心理学、歴史学、文学、数学など、多彩な専門分野の代表として選抜された。UBIAS加盟大学の中でも精力的に活動してきたブラジルのサンパウロ大学高等研究所が本セミナーの会場となった。続編として、名古屋大学高等研究院での国際セミナーが2016年3月に予定されている。 セミナーは、人類学、化学、物理学、哲学、宇宙論などを専門とする世界的な権威が、それぞれの分野から「時間」についてレクチャーし、これを踏まえて若手研究者が議論を深めていくというスタイルがとられた。 私自身は、高等研究所主催の月例研究会で多彩な学問分野を扱うレクチャーに定期的に参加しているため、この度のサンパウロ・セミナーは、これが深化したものいう印象を初日から感じていた。高等研究所所属だからこそ、このようなセミナーに参加でき、またその内容を刺激的と感じられる素地が形成されていたのだと思う。

開会式で主催者が発した「それぞれの学問分野(discipline)は独自の言語と文化を持っているために、異なる分野同士で意思疎通を図ることは困難である。 しかしだからこそ、学際性(interdisciplinarity)が重要であり、異なる分野同士で対話を継続する必要がある」という言葉は強く脳裏に焼き付いている。 学問分野が異なる者同士が議論をかみ合わせることの困難さは日頃から指摘されていることだが、その理由として、「言語と文化が異なるため」という説明は非常に明快であった。

言語と文化が異なることを前提としたうえで、あえて積極的な対話を試みようとする姿勢、そこから新たな関係が生じ、従来の発想からは出てこなかった斬新な学術的な問題が導かれるのだろう。昨今の世界的なグローバル化現象と学際の重視を考えるうえでもこの度のセミナーは非常に役立った。 日本に帰国後、サンパウロで議論された内容を授業時に学生に話してみた。相当数の学生が、私の担当である歴史学に関する話以外の、自然科学的な話にも関心を持ち、「このようなセミナーに参加できた先生がすごいと思うし、羨ましい」と、リアクション・ペーパーに書く学生もいた。「時間」をテーマにした学際的な話は、若い諸学生の知的関心を確実に刺激することがわかった。 本セミナーの詳細はインターネットを通じて知ることができる。2また各種レクチャーはサンパウロ大学高等研究所のホームページにアップロードされ、自由に視聴できる。3

言語と文化が異なることを前提としたうえで、あえて積極的な対話を試みようとする姿勢、そこから新たな関係が生じ、従来の発想からは出てこなかった斬新な学術的な問題が導かれるのだろう。昨今の世界的なグローバル化現象と学際の重視を考えるうえでもこの度のセミナーは非常に役立った。 日本に帰国後、サンパウロで議論された内容を授業時に学生に話してみた。相当数の学生が、私の担当である歴史学に関する話以外の、自然科学的な話にも関心を持ち、「このようなセミナーに参加できた先生がすごいと思うし、羨ましい」と、リアクション・ペーパーに書く学生もいた。「時間」をテーマにした学際的な話は、若い諸学生の知的関心を確実に刺激することがわかった。 本セミナーの詳細はインターネットを通じて知ることができる。2また各種レクチャーはサンパウロ大学高等研究所のホームページにアップロードされ、自由に視聴できる。3

1 http://www.ubias.net/

2 http://intercontinental-academia.ubias.net/

3 http://www.iea.usp.br/midiateca/video

各種業績の紹介

2015年6月16日(火) 英国Nature Publishing Group のオンライン科学雑誌『Scientific Reports』に論文掲載

ストレスと体内時計の関係を明らかにした論文がScientific Reports誌に掲載されました。これまでの研究では、ストレスが個体レベルで体内時計にどのように影響を与えるのかは分かっていませんでした。今回の研究で、朝よりも夕・夜のストレスが体内時計をより狂わせることがマウスを用いた実験により明らかになりました。さらに物理的・精神的ストレスにより脳や末梢臓器の体内時計が激しく乱れることや、耐性の獲得により、ストレスで体内時計が乱れなくなることが分かりました。

> 詳しくはこちら(早稲田大学プレスリリース)

|

インフォメーション

訪問研究者

WIASでは国際的に活躍する優れた研究者を海外から招聘し、本学研究者との学術的交流やセミナー等を通じて、 本学の研究活動の活性化に寄与しています。

> 詳しくはこちら

| 2015年11月1日~ 2015年11月30日 |

DE SUTTER, Laurent: Senior Fellow, Bonn University(ドイツ) |

| 2015年11月15日~ 2015年12月14日 |

濵尾 泰: Professor, University of Southern California(アメリカ) |

| 2016年1月4日~ 2016年2月3日 |

岩﨑 典子: Senior Lecturer, SOAS University of London(イギリス) |

| 2016年1月6日~ 2016年2月5日 |

雋 雪艶: 清華大学 教授(中国) |

ご意見、ご感想をお待ちしています。 下記発行元まで、お寄せください。

早稲田大学高等研究所

〒169-8050

東京都新宿区西早稲田1-6-1

URL:www.waseda.jp/inst/wias/

TEL:03-5286-2460

FAX:03-5286-2470

E-mail:[email protected]

![]()

![]()