ミクロとマクロのデータを組み合わせてエコカー減税・補助金政策の効果を分析

私の専門は実証環境経済学です。実際のデータを使って政府の環境政策の効果を検証するもので、具体的には、排出権取引制度や炭素税などの市場メカニズムを利用した環境政策が経済及び環境へ及ぼす影響を経済モデルによって明らかにし、政策の評価を行います。

直近の研究では、日本のエコカー減税とエコカー補助金の効果を検証しました。エコカー減税とは自動車購入時に自動車取得税、自動車重量税が減免される制度であり、エコカー補助金とは自動車購入時に補助金が支給される制度です。このように、自動車から排出される温室効果ガスを削減するために燃費の悪い車に課徴金を課し優良車に報酬金を与える制度は一般的に「フィーベート制度」と呼ばれます。

政策効果を検証するために、経済モデルを構築して、政策シミュレーションを実行しました。経済モデルの推定には主に2種類のデータを使いました。1つ目は、私たちが2013年に実施した家計調査です。過去5年間に新車を購入した548世帯を対象に、家計の属性(所得や家族の人数、世帯主の年齢など)や、いつ、どのような車を買い、どのくらい走行したのかなど、車の購入および利用に関するデータを集めました。2つ目は、06年から13年までの間に日本で販売された新車モデルの販売台数や価格、重量や燃費などの特徴を集計したマクロレベルのデータです。

自動車市場の需要・供給モデルを構築することによって、例えば、もしもフィーベート政策が実施されていなかったとしたら各自動車モデルの販売台数や価格はどうなっていたか、などの反実仮想的な状況を調べることができます。このようなシミュレーション分析を通して、フィーベート政策の正味の効果を明らかにすることが可能になります。

燃費の向上で走行需要が刺激され、CO2削減効果の一部が相殺される

分析によると、2012年のエコカー減税・補助金政策による経済効果は5900億円、新たに購入された新車の平均燃費の向上による二酸化炭素の削減効果は43,100トンでした。このような削減効果があった一方で、エコカー減税・補助金は二酸化炭素を増加させる方向に寄与する「リバウンド効果」を引き起こしていることも明らかとなりました。リバウンド効果とは、燃費の向上によって1kmあたりの走行費用が低下し、それによって走行需要が刺激されることで燃料消費量が増加する現象を指します。したがって、もしリバウンド効果が存在すると、フィーベートなどの環境政策を実施して自動車の燃費を向上させたとしても、当初の想定ほど燃料消費量は減少しないことになります。分析からは、フィーベートの実施から生じたリバウンド効果は、燃費改善により本来得られるはずだった二酸化炭素削減効果を7%程度相殺していることがわかりました。フィーベートは自動車販売を増やし、経済対策としては一定程度有効である一方で、温室効果ガスの削減効果は政策導入前の予想より小さくなることが示されたのです。

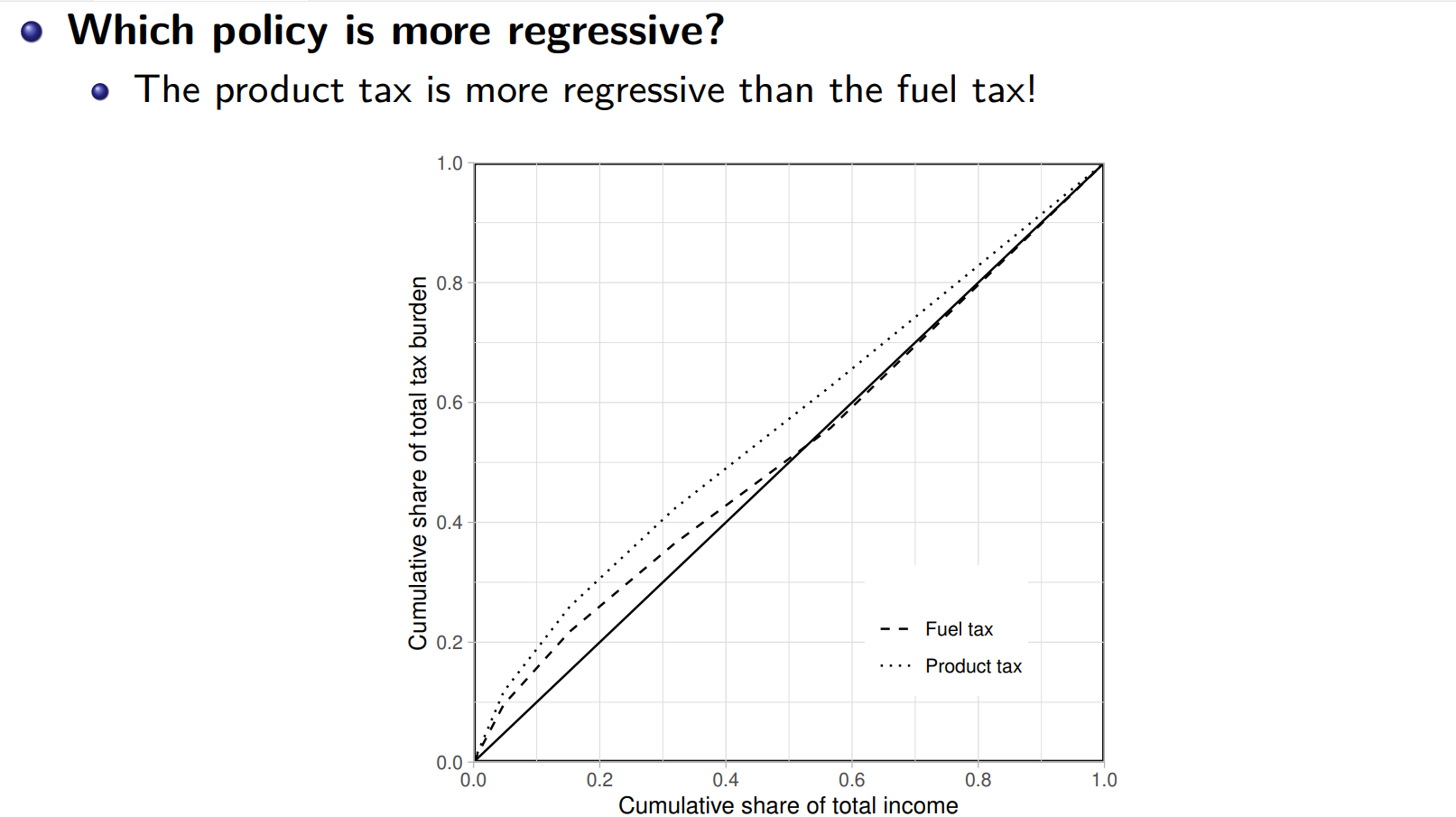

この研究で得られた分析結果を踏まえると、現行のフィーベートの排出削減効果には限界があると考えています。一方、ガソリン税などの燃料税や、CO2の排出量に応じて課税する炭素税は自動車の走行距離を減らし、CO2を削減するには有効な政策手段です。とはいえ、所得に占める税額の割合が低所得者ほど高くなる「逆進性」を示すことが懸念されるため、政府は税率の引き上げには慎重です。

燃料税は自動車税や重量税より逆進性の度合いが低い

そこで、燃料税の逆進性はどの程度強いのかを調べるために、前述のモデルを用いて家計にとっての実質的な税負担額を計算しました(図1)。ここでは、燃料税と他の自動車関連諸税をそれぞれ課すことによって家計が被る厚生損失の大きさを推定して比較しました。その結果、燃料税は逆進的な税であるものの、自動車税や自動車重量税と比べてその逆進性の度合いは低いことが明らかになりました。

図1 燃料税と自動車税・自動車重量税の逆進性の比較

車を持っているだけでかかる税から走らせた距離に応じて支払う税へ

私の政策提言は、車を所有するだけで毎年課税される現在の自動車税や自動車重量税の仕組みを、ガソリンなどの燃料消費量(または走らせた距離)に応じて支払う燃料税や炭素税(または走行距離税)に変更することです。そうすることで、より効率的かつ公平に温暖化ガスの削減を行うことができることを分析結果は示しています。自動車税や自動車重量税を廃止しても燃料税の税率を上げることで税収の確保は可能であり、燃費の悪い車の買い替えを更に促進する税制の導入でエコカーの普及も図れると考えています。

今後は、日本以外の国の政策についても研究を進めるとともに、炭素税や排出権取引制度の経済や環境に対する影響を明らかにしたいと考えています。

取材・構成:井上裕子

協力:早稲田大学大学院政治学研究科J-School