研究者紹介

高等研究所では、2023年度に11名の所員を新しく迎えました。

阿部 達也

温室効果ガスの排出主体である企業が有する炭素の削減ポテンシャルを把握することは、カーボンプライシングなどの環境政策の影響を事前に予測する上で重要になります。私の研究では、生産技術やエネルギー効率性など、企業間の異質性を十分に考慮した生産関数をもとに、各企業がもつ炭素の削減ポテンシャルを推定することを目指します。この実証分析で得られた結果をもとに、環境政策の有効な制度設計を経済学の視点から検討します。

李 珠姫

1930年代の社会主義者の転向に関する言説は、その大枠が1940年代後半から50年代にかけて形作られたと言っても過言ではない。本研究では、この時期に反共イデオロギーを主軸とする冷戦体制が構築されつつあったことに留意し、当時の文学テクストにおいて戦前・戦中の転向という社会的体験がどのように表象されていったのかを同時代の転向言説との関連において分析することを目的とする。

及川 雅斗

私の研究テーマは、社会保障・教育政策の実証的・定量的な評価です。日本をはじめとする先進諸国では、少子高齢化が益々深刻化しつつあり、社会保障制度の持続可能性が危ぶまれています。限りある財政を効率的に活用し、この危機を乗り越えるためには、過去の政策に対する精緻な定量的評価を行い、科学的根拠を創出することが極めて重要です。私は、科学的根拠創出の一環として、中高年者の健康促進政策と子どもの学びの機会に関わる政策の評価を行なっています。

大湊 友也

近年の成膜技術の向上によって、様々な原子層物質(膜厚が原子1個から数個分の2次元物質)が作成できるようになった。原子層物質は従来の物質には無い特徴的な性質を多く持つため精力的に研究が進められている。原子層物質は層数の変化や異なる原子層物質同士の積層によって物理的性質が変化する。そのため、様々な原子層物質を組み合わせることで新たな物理現象や機能性の発見が期待されており、基礎科学とデバイス応用の両面から非常に興味が持たれている。本研究は、原子層物質中で電子の回転運動(スピン・軌道角運動量)に関する物理現象を理論的に研究し、次世代デバイスの動作原理を提案することを目標とする。

カライスル アントニア

The practice of dedicating sangaku (算額), votive tablets presenting geometric problems in word and image, flourished in Japan throughout the Edo period. Close to a thousand sangaku survive in shrines and temples to this day. Yet even though they showcase a unique geometrical discourse developed apart from Western mathematics, the case of sangaku is almost entirely unknown outside the country. This research project aims to put this tradition on the radar of international scholarship: by creating an open source bilingual repository for all surviving sangaku; and by forging research networks nationally and internationally to study the practice in detail.

佐藤 祐子

「第三の権威主義化の波」は、近年の民主主義政治研究における大きな課題である。本研究はどのような条件下において権威主義的特徴を持つ政治家が選出されるのか、また権威主義的特徴を持つリーダーが選出された際に、どのような制度的・社会的帰結が起こるのかについてより体系的に理解を深めていく。

https://www.waseda.jp/inst/wias/other/2023/07/18/13674/

嶋川 里澄

宇宙はどのように進化し、我々の棲む天の川銀河や内包する超銀河団はどのように形成されたのでしょうか?こうした我々生命の根源に繋がる問いに答えるべく、数万から数百億天体に至る天文ビッグデータと数理統計解析を使って、遠方宇宙の大規模構造を描画し、付随する銀河の形成・ 進化史を統計的に明らかにすることを目指しています。

須藤 龍真

レトリックと論理に彩られた中世インドの議論学史の展開を明らかにするため、古ニヤーヤ学派や仏教徒によるサンスクリット文献の校訂・訳注に基づく思想研究を行ってきた。

それらの文献には議論従事者や議論プロセスに関する記述が乏しいため、実際の議論の構成要素や運用方法の解明が課題となる。

本研究は、議論従事者の資質・行為や議論の構築方法に言及する新ニヤーヤ学派、ジャイナ教、法典などのテキスト分析を通して、中世インドにおける議論構築の方法論を明らかにすることを目的とする。

その上で、様々な学派あるいは時代における議論観の比較を通して、哲学的議論における対話可能性を検討する。

星名 直祐

私たちが感じ、考え、行動することは、多数の神経細胞が複雑かつ精緻に接続してできる「脳内ネットワーク」によって実現している。しかしながら、どの神経細胞同士が接続して脳内ネットワークを構築し、様々な脳の機能を発揮するかについて、未だ解明されていない。私は、個々の神経細胞が持つ遺伝子の特性に着目することで、脳内ネットワークの神経接続パターンを解き明かし、脳の神秘に迫りたいと考えている。

ホン シャオミン

My research focuses on a variety of implicit, unconscious, and subliminal processes. Using psychophysics and fMRI, I am to probe the similarity and dissimilarity between conscious and unconscious processes. Currently, one of my main research directions is to understand the interaction between attention and unconscious processes.

劉 凌

これまでの研究ではメディアの政治的効果が限定的であると言われてきたが、なぜ人々の政治意識はメディアに影響されないのか。既存の理論は、主にメディアへの不信感が強いアメリカの文脈で発展したものであり、メディアの信頼度が高い国々にそのまま適用することには問題がある。このような問題意識を踏まえて、本研究は、有権者の政治情報への一連の受容過程を精緻に分析しつつ、メディアの信頼度を軸とした体系的な国際比較を行う。これによって、政治コミュニケーション研究全般に新しい一般的な知見を貢献することを目指す。

活動紹介

1. 分野横断型・環境サステナビリティ研究プロジェクト

高等研究所では、「学際研究の推進」の実現のために、本学の専任教員や本研究所の研究所員を中心とした独自の研究プロジェクトを展開しています。今回は、本研究プロジェクトのメンバーである赤尾 健一所長より「分野横断型・環境サステナビリティ研究プロジェクト」の近況を報告します。

気候変動を中心とする環境・サステナビリティの問題は、人類の存続に関わる今世紀最大の問題の一つである。問題は多面的であり、その緩和(温室効果ガスの排出削減除去)や、適応(被害への対応)には、社会科学、人文科学、理工学の学際的なアプローチが必要とされる。分野横断型・環境サステナビリティ研究プロジェクトは、環境サステナビリティ問題の解決のために、各専門分野の最新の研究を進めるとともに、異なる専門を持つ研究者間の連携を求め、その異分野交流の促進に努めている。

2023年4月22日に行われた Workshop on Climate and Environmental Economicsでは、気候変動に関わる経済分析として、理論と実証の両面にわたる9本の最新の研究成果が報告された。ここで、報告された論文のいくつかを取り上げて、それらが扱っている問題の重要性と科学としての面白さを手短に伝える。

気候変動問題における根本的な問いとして、問題の影響が千年以上に及ぶことから、遠い将来世代の福利をどのように扱い、現在の気候変動対策に反映させるかという問題がある。さらに言えば、そもそも遠い将来世代の存在自体が、われわれの選択により影響されるという問題がある。これらを考慮したうえで、気候変動政策の望ましさの判断基準をどのように構成するかという問題を議論した。

以上の根本的な問題の一方で、気候変動問題は喫緊の課題であり、望ましい気候変動政策とは何かを今まさに示すことが求められている。このため、根本的な問題はひとまず棚上げにして、伝統的な経済モデルに気候システムを組み込んだ統合評価モデルが用いられてきた。このような統合評価モデルは、より精緻化複雑化する傾向があるが、最適政策がどのように算出されたか、その要因を識別することは困難であるという問題を抱えている。そこで、新たな研究分野として、むしろモデルを簡素化し、解析的に解くことのできる統合評価モデルを構築し、そこから最適政策の経済的含意を得ようとする研究が行われるようになった。その研究成果がワークショップで報告された。

気候変動の最適政策は、経済学的、そして形式的には、世界一律で採用されることを想定した炭素価格(炭素の社会的費用と呼ばれる)によって表現される。気候変動問題は長期にわたる問題であり多大な不確実性に覆われている。不確実性の存在は、それに対する我々のリスク回避および曖昧さ回避を通じて、炭素の社会的費用に影響を及ぼす。一方で、上述の統合評価モデルは不確実性を限定的な形でしかモデルにとりこんでいない。もし炭素の社会的費用に対する不確実性の影響が無視できないものであれば、統合評価モデルから得られる諸結果は修正が必要となる。この問題意識に基づき、不確実性が炭素の社会的費用に及ぼす影響を評価する研究が発表された。

より具体的な研究分野として、われわれの社会は持続可能性を損なう方向に変化しているのか、それとも高める方向に変化しているのかを、現実のデータをもとに評価する研究分野がある。その指標として、国連が進める包括的富(inclusive wealth)の評価(その増加は弱い意味での持続可能性が高まっていることを意味する)や、その微分表現であるgenuine investmentあるいはinclusive investmentが利用され、研究されている。その評価を炭素排出に注目して行った研究が報告された。

多くの経済モデルが、分析の容易さから諸関数、諸集合に凸性を仮定している。実際には、非凸性に起因するとみられる多くの自然現象や社会経済現象が存在する。非凸性をマクロ経済モデルに取り入れることで、一定の条件の下で社会は非持続的経路に向かうことが最適となる。つまり、人々が合理的にふるまうならば、非持続的経路が選択される。社会が持続的経路を選ぶか非持続的経路を選ぶかは、諸パラメータに依存するが、とりわけ非凸性をもつ資本(天然資源を含む広い意味での資本)の賦存量によって決まる。この閾値となる賦存量は、例えば気候変動問題における2度気温上昇がそれにあたるかもしれない。ワークショップでは閾値の特徴づけが報告された。

以上、理論研究の結果を紹介した。実証研究では、気候変動が農業に及ぼす影響と地価の変化を通じた災害リスクの評価の厳密な計量経済分析、ヨーロッパの炭素国境調整措置の効果に関する実証分析、そして不確実性を考慮した発展途上国における適応プロジェクトの評価手法に関する研究が報告された。

いずれの研究も各分野の最先端に位置するものである。このワークショップを通じて、気候変動問題に関わる経済学の諸課題、諸アプローチを、さまざまな専門分野の研究者が共有し、情報とアイデアを交換し合うことができた。

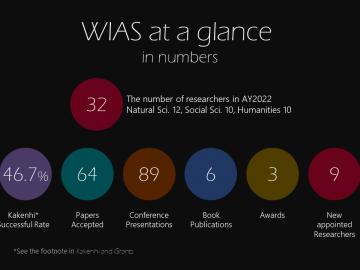

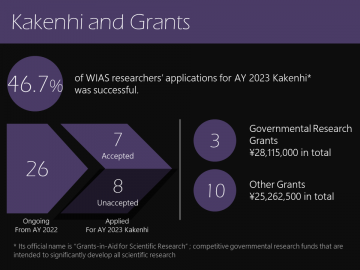

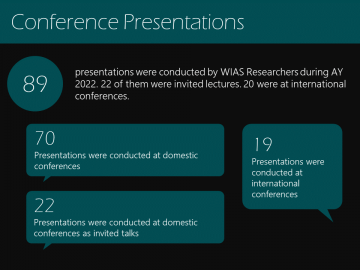

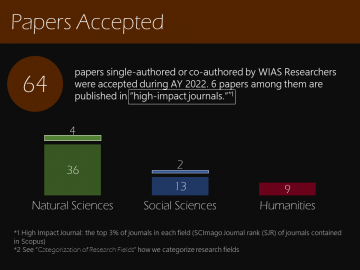

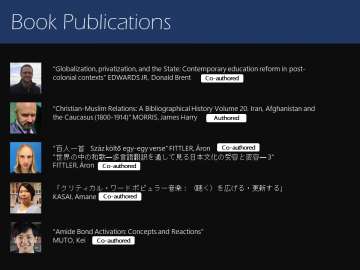

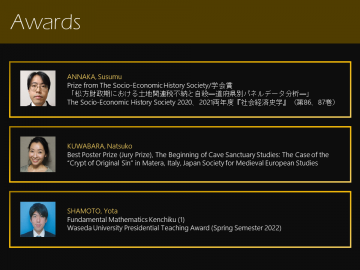

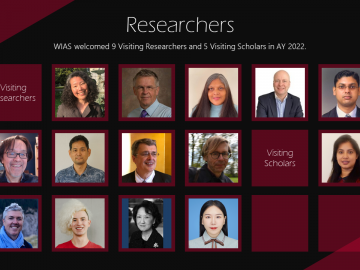

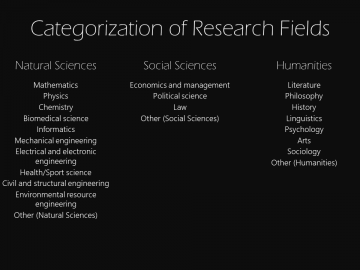

2. WIAS at a glance(2022年度高等研究所研究実績)

2022年度1年間の高等研究所および所員の成果は以下の通りとなりました。下記スライドを一括でこちらからご覧いただけます。

インフォメーション

高等研究所では国際的に活躍する優れた研究者を海外から招聘し、本学研究者との学術的交流やセミナー等を通じて、 本学の研究活動の活性化に寄与しています。詳細情報についてはこちらをご覧ください。

訪問研究員

- 2023年4月1日~2023年5月1日

KOROSTELINA, Karina

教授、ジョージ・メイソン大学(アメリカ)

- 2023年4月1日~2023年5月1日

MORALES AZNAR, José

教授、ラモン・リュイ大学(スペイン)

- 2023年4月16日~2023年5月16日

LE GALÈS, Patrick

教授、パリ政治学院(フランス)

- 2023年4月24日~2023年5月24日

ONDERCO, Michal

教授、エラスムス・ロッテルダム大学(オランダ)

- 2023年5月1日~2023年5月31日

HALOG, Anthony

Lecturer and Head of Research Group、クイーンズランド大学(オーストラリア)

- 2023年5月7日~2023年6月6日

LEDER, Helmut

Full Professor and Head of the Interdisciplinary Cognitive Science Research Hub、ウィーン大学(オーストリア)

- 2023年6月13日~2023年7月13日

GÓMEZ- RÚA, María

Associate professor、ビーゴ大学(スペイン)

- 2023年6月21日~2023年7月21日

PULFORD, Ed

Lecturer、マンチェスター大学(イギリス)

- 2023年6月23日~2023年7月23日

HO, Tu Dac

Associate Professor、トロムソ大学(ノルウェー)

- 2023年7月1日~2023年7月31日

MOLIS, Elena

Associate Professor、グラナダ大学(スペイン)

- 2023年7月5日~2023年8月4日

WIWATTANAKANTANG, Yupana

Associate Professor、シンガポール国立大学(シンガポール)

訪問学者

- 2023年3月30日~2023年5月28日

謝 雨霏

専任講師、上海大学(中国)

- 2023年5月22日~2023年7月20日

HATAYAMA, Mami

Lecturer、シカゴ美術館付属美術大学(アメリカ)

- 2023年6月19日~2023年8月17日

KHAN, Shamshad Ahmad

Assistant Professor、Birla Institute of Technology and Sciences(インド)

- 2023年7月4日~2023年8月10日

MARTINEAU, Charles

Assistant Professor、トロント大学(カナダ)

ご意見、ご感想をお待ちしています。 下記発行元までお寄せください。

早稲田大学高等研究所

〒169-0051

東京都新宿区西早稲田1-21-1 早稲田大学西早稲田ビル1階

URL:www.waseda.jp/inst/wias/

TEL:03-5286-2460

FAX:03-5286-2470

E-mail:[email protected]