日本人の死因のトップを占める「がん」の研究

私の研究対象は「がん」です。がんとは、正常な細胞の遺伝子が変異して際限なく増え、正常な臓器の機能を阻害し、健康に害を及ぼすものです。がんは、発生した場所で増殖するだけではなく、別の臓器に移動して増殖する場合があります。これを「転移」といい、例えば乳がんは肺や脳、肝臓に転移することが知られています。生存に必須な臓器の機能を奪うがんは、近年では日本人の死因のトップを占め、2人に1人は生涯でがんと診断されるとも言われています。

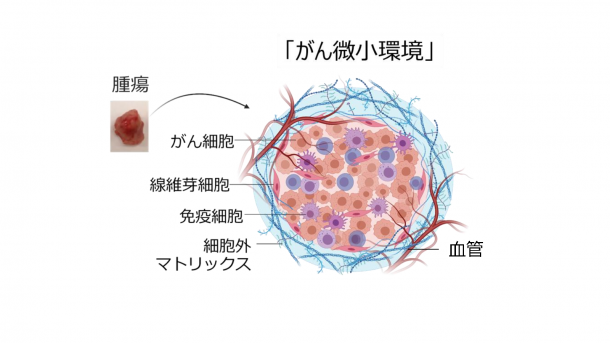

がん細胞が増殖してかたまりになったものは、腫瘍またはがん組織と呼ばれていますが、それはがん細胞だけで出来ているわけではありません(図1)。免疫細胞、血管、線維芽細胞、組織構造を支える骨組みである細胞外マトリックスなどがおよそ半分の体積を占めています。

図1.がん組織(腫瘍)の構造。がん細胞だけではなく、免疫細胞、血管、線維芽細胞、組織構造を支える細胞外マトリックスなどで構成されている。図はBioRender.comで作成した。

このようにさまざまな細胞で形成されているがん組織ですが、組織内ではがん細胞と正常な細胞が情報交換し、影響を与え合っていると言われています。がん細胞の場合、周りの細胞をがんの生存に有利になるように変化させるシグナルを送っています。このシグナルによって、例えば通常はがん細胞を攻撃するはずの免疫細胞がうまく手なずけられて、がん細胞がより増殖しやすく、より転移しやすい状況をつくっていきます。私の過去の実験でも、がん細胞が線維芽細胞を刺激し、がんが増殖しやすいサイクルをつくっていることがわかっています。反対に、正常細胞が送るシグナルによって、がん細胞が遺伝子の変異を維持したまま正常な組織の一部になった実験例もあります。しかし、ほとんどの場合はがん細胞が打ち勝ち、周りががんの味方になるように変化していきます。

このように細胞の性質は、周りにどんな細胞があるのかといった環境によって変わります。そこで私は、がん組織内における細胞どうしの相互作用に着目し、がんの増殖や転移にどのように影響していくのか、現在研究を進めています。

細胞間の情報伝達を担う物質「細胞外小胞」

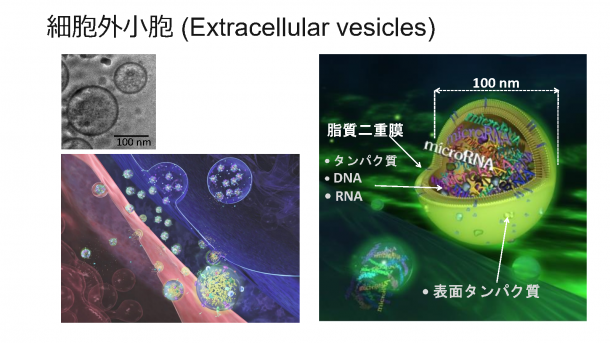

細胞と細胞の情報交換の方法は、細胞どうしが直接接触することによる情報伝達と、情報伝達物質を介しての伝達との大きく2つに分けられます。私は情報伝達物質の一つである「細胞外小胞」(図2)に注目しました。

図2.細胞外小胞は脂質の二重膜で覆われた球状の物質で、直径は約100 nm(nは10-9)。内部にはタンパク質やDNA、RNAなどの成分が詰まっており、細胞間で受け渡される。

細胞外小胞は脂質の二重膜で覆われた球状の物質で、直径は約100 nm、内部にはタンパク質やDNA、RNAなどの成分が詰まっています。ほぼすべての細胞から分泌されますが、がん細胞は正常細胞に比べてより多く分泌すると言われています。

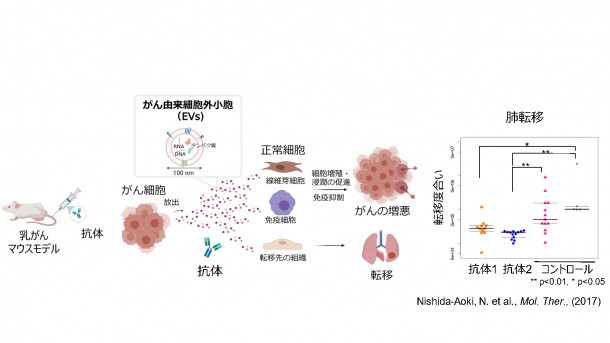

細胞外小胞が細胞から放出されると、別の細胞に取り込まれ、内部のタンパク質、DNAやRNAなどが作用して受け取った細胞に変化を起こします。がん細胞は、正常な細胞に自身の細胞外小胞を渡すことで、がんの味方になるように変化させ、がんに特異的な環境を形成し、増殖していくのです。さらに、がん細胞が放出した細胞外小胞は血流に乗って他の臓器に到達し、その臓器にがんが定着しやすいように環境を変えて、転移しやすくすることも知られています。実際に私は、乳がん細胞が放出する細胞外小胞を他の細胞が取り込むのを抗体によって阻止し、肺への転移を抑えられることをマウスモデルで示しました(図3)。マウスの血液中にもマウスの細胞外小胞が存在しますが、がん由来の細胞外小胞のみに結合する抗体を使用するという工夫をしました。また、このとき、原発腫瘍の大きさは変化しませんでした。

図3.乳がん細胞を移植したマウスに、がん由来の細胞外小胞に結合する抗体を投与したところ、乳がんの肺への転移が抑制された。図はBioRender.comで作成した。

しかし、がん細胞が放出する細胞外小胞が、がん組織内のどの細胞に取り込まれたのか、その量や分布、到達距離、移動速度など、細胞外小胞の挙動の理解は進んでいません。なぜなら、細胞外小胞は非常に小さく、がん組織内で詳細に顕微鏡観察をすることが難しいためです。

そこで、現在、私は実際のがん組織構造を維持したまま詳細に顕微鏡観察をするため、組織を生きたまま薄切りにして、栄養を含んだ培地とともに生きたまま維持する「組織スライス培養法」を用いて実験しています。乳がん細胞から回収した細胞外小胞をPKH67という緑色蛍光色素で染色し、組織スライスの上からかけて蛍光顕微鏡で観察したところ、細胞外小胞が組織スライス上の細胞に取り込まれている様子を確認することができました。

今後の目標

今後は、組織スライス培養を用いて、がん組織内で細胞外小胞がどの細胞に取り込まれたのかをはじめ、その量や到達距離、移動速度などの時間的、空間的解析を行っていきたいと思います。また、細胞外小胞を検出するためのラベル方法もまだ工夫する余地があると思っています。

細胞外小胞の挙動についての研究は、実験的な課題が多いためあまり行われておらず理解が進んでいませんが、組織スライス培養法を使うことで技術的な問題を解決できると考えています。

がん組織内の細胞外小胞の挙動の理解を深め、がん細胞と正常細胞の間の情報伝達を明らかにすることで、その相互作用を私たちが操作できるようになるかもしれません。がん細胞の増殖を阻止することはもちろん、がん細胞が正常細胞のような振る舞いをするように仕向けるといった、新しいがんの治療法の開発を目指して研究を進めていきたいと思っています。

取材・構成:四十物景子

協力:早稲田大学大学院政治学研究科J-School