「健康の重要性は分かるけど、今は若いし不調も無いから大丈夫~!」なんて、自分は健康トラブルとは無縁と思っている早大生は案外多いのでは? しかし、日々の何気ない生活習慣には、自身の健康を損なう意外な落とし穴が潜んでいるかもしれません。

2024年度の「教えて! わせだ論客」のテーマは「健康とは何か?」。複数の専門家の視点から、健康について解説します。今回のゲストは、身体活動や食事が健康に及ぼす作用を研究する宮地元彦教授(スポーツ科学学術院)。運動生理学を主軸にさまざまな角度から健康を解明してきた宮地教授に、学生のうちから意識すべき健康習慣や健康との向き合い方を伺いました。

宮地先生、私たちは健康とどう向き合えばいいのでしょうか?

身体的に健康であること=幸福とは限りません。精神面や社会面での幸福を含む「ウェルビーイング」の概念で健康を捉えることが重要です。理想的な健康のあり方は一人一人異なり、多様化しています。「自分なりの健康」の実現に向けて、まずは自分に合った生活リズムを模索してみましょう。

INDEX

▼今改めて見直したい健康の意味。学生のうちから意識したい「健康習慣」とは?

▼人気のプロテインやサプリにも要注意! 食事面・運動面で心掛けたいポイントは?

▼私たちの身体=小さな地球? 自身の健康意識が社会に思いをはせるきっかけに

今改めて見直したい健康の意味。学生のうちから意識したい「健康習慣」とは?

これまでの研究から、先生は日本人の健康状態をどう見ていますか?

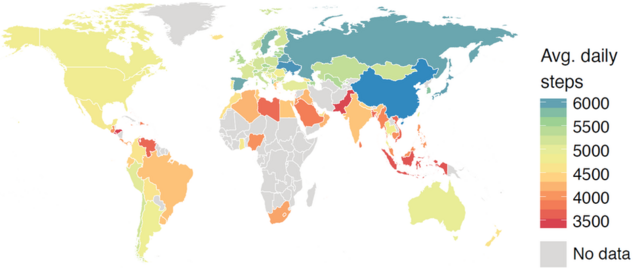

そもそも日本は平均寿命、健康寿命ともに世界第1位を誇る国です。米国人の1日の平均歩数が4,000〜5,000歩ほどなのに対し、勤勉な国民性も相まってか、日本人の場合は6,000〜7,000歩ほど。肥満率も低く、世界的にも非常に健康な国といえるでしょう。

しかし、身体が健康で長寿であるだけで幸福かといえば、必ずしもそうとは言い切れませんよね。昨今は身体面に加えて、精神的、社会的にも良好な健康状態にフォーカスした研究がトレンドになっています。ウェルビーイングの観点では、ストレスや悩みを抱えがちな日本人の健康状態にはまだ改善の余地があるのではと考えています。

各国の1日当たりの平均歩数。東アジアの方が歩数が多い傾向にある(Althoff et al., 2017)

大学生は健康に対する意識が低くなりがちな印象です。今のうちから意識すべき健康習慣を教えてください。

自分に合った生活リズムの習得は、大学時代に身に付けてほしいリテラシーといっても過言ではありません。身体的、精神的、社会的に自分が最も健康でいられる生活リズムを見つけてもらいたいです。

これまでを振り返ると、高校生までは学校の時間割や家族との夕食時間などで他律的に生活リズムを維持できていたと思います。しかし、自由に時間割を組んだり、一人暮らしを始めたり、課外活動に注力したりする大学生活では、自律的に生活リズムを整えることが必要になります。

生活リズムの乱れは、集中力や注意力を低下させ、生活の質を下げることにつながります。それを防ぐためにも、「毎朝8時に朝食を食べる」「平日も休日も0時には就寝する」など、特定の何かを決まった時間に規則的に行うルールを自分に設けてみてください。睡眠時間や運動量を見える化できるスマートウオッチなどの活用も効果的です。

なお生活リズムは、必ずしも朝型である必要はありません。食事、運動、睡眠の3つのバランスを考えつつ、自分に合った生活習慣を模索し習得することは、社会人になって仕事でパフォーマンスを発揮するためにも役立つはずです。

宮地先生自身もウェラブルデバイスを愛用。常に3つ身に着けており、睡眠などは『Oura Ring』、歩数や身体活動量は『Fitbit』、ランニングやサイクリングの距離や速度などは『AppleWatch』と使い分けている

人気のプロテインやサプリにも要注意! 食事面・運動面で心掛けたいポイントは?

学生生活を送る上で、食事面で気を付けるべきことはありますか?

生活リズムを整えるためにも、まず朝食を食べることが肝心です。朝食によって腸が動き出し、眠っていた身体を起こして1日のリズムが作られていきます。

また必要十分な栄養素を取るには、1日に食べる食品数がカギとなります。主食・主菜・副菜のセットを1日1食だけでも取り入れるようにしましょう。それが難しい場合は、麺類なら具沢山の五目そばを選ぶ、うどんに卵やお肉をトッピングする、サラダを追加するなどの工夫で食品数を増やせます。できる限り食品そのものから栄養を取ることも意識してほしいです。足りない栄養素をサプリメントで補うのは一つの手ですが、それに頼りすぎると栄養の過剰摂取や他の栄養不足の原因になりかねません。

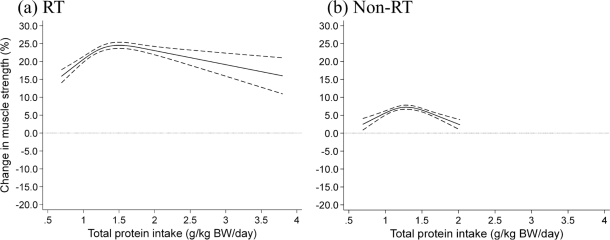

例えば、最近はタンパク質を手軽に補えるプロテインが人気ですが、タンパク質の理想的な摂取量は体重1kgあたり約1gが目安。プロテインによって過剰なタンパク質を摂取することは、筋力をアップさせるどころか逆効果だという研究結果もあります。プロテインだけに頼らずに、筋肉を形成する豊富な栄養素を一緒に取れるサラダチキンなどの食品も取り入れることをお勧めします。

横軸がタンパク質摂取量、縦軸が筋力の増加量を表すグラフ。筋力トレーニング(RT; resistance training)をしていても(左)、していなくても(右)、1日で体重1kgあたり1.3g以上のタンパク質を摂取すると、効果が減ることが分かる(Tagawa et al., 2022)

また、昨今はダイエットなどによる学生の痩せすぎが問題になっています。BMI値(※)が22未満の方は生活習慣を見直してみてください。両手の親指と人さし指で輪をつくり、ふくらはぎの一番太い部分を囲んで隙間ができる場合は、筋肉量が少ない状態なので要注意です。

(※)体重(kg)を身長(m)の2乗で割った数値

続いて、運動や睡眠の観点で気を付けると良いことはありますか?

運動が健康に良いことは言わずもがなですよね。しかし、それを知っていても適度な運動を継続できる人はそう多くはありません。身体活動量が少なく運動不足な人には、1日に10分だけ今よりも多く身体を動かす「+10(プラス・テン)」を推奨します。

厚労省の国民健康・栄養調査によれば、「今よりも1,000歩(10分)多く歩くことができますか?」という問いに対し、約61%の人が「できる」と答えています。また過去の膨大な研究成果に基づいて、1日10分の運動でもさまざまな疾患の発症リスクを減らすなどの健康効果があることも明らかになっています。早稲田駅から高田馬場駅まで電車を使わず「馬場歩き」をするのもいいですし、筋トレでもヨガでも自分が好きな運動で構いません。

厚生労働省が策定した「健康づくりのための身体活動指針」(クリックして拡大)

睡眠については、1日6時間の睡眠時間を確保できるといいですね。睡眠は量だけでなく質も重要です。寝だめのような不規則な睡眠は「社会的時差ボケ」を引き起こし、睡眠の質が低下するため要注意。飲み会などで同じ時刻に就寝できない日もあるかと思いますが、翌朝はできる限り普段と同じ時間に起きて、生活リズムを維持しましょう。

私たちの身体=小さな地球? 自身の健康意識が社会に思いをはせるきっかけに

先生が今注目している研究や、これから注力していきたい研究があれば教えてください。

私は運動生理学、疫学、公衆衛生学といった観点から、健康づくりのメカニズムや身体活動と食事の相互作用を研究してきました。これまでは人の身体の研究を専門としていましたが、今後はより多面的に「健康」を捉え、学問領域を横断するような研究に注力したいと考えています。

中でも力を入れているのは、私たちと共生関係にある腸内環境の研究です。最近の研究では、腸内細菌が多種多様であることの重要性が明らかになっています。私たちは腸内にいる多様な菌の代謝によって免疫が守られ、健康を維持できているのです。そんな多様性に焦点を当てると、私たちの身体もまるで小さな地球に思えてきませんか。

このように、多様性や持続可能性のようなSDGsにも通じる発想と掛け合わせた健康の研究に面白さを感じています。今後も理系的な研究手法を継続しつつ、社会学や哲学といった文系の学問と融合していくような研究に取り組んでいきたいです。

最後に、早大生に向けてメッセージをお願いします。

4年間の大学生活は、自律的に生活リズムを整える時期であるとお話ししました。これは同時に、自分なりの健康のあり方を模索し、実現していく時期でもあると考えています。

健康は、決して自分だけの問題ではありません。マクロの視点でいえば、健康を損なうことは、日本や地球の未来を担う一人の推進力を失うという社会的損失であるともいえます。

そうやって視野を広げてみると、車を使わずに歩くことで排ガス排出量削減に貢献できる、タンパク源を牛肉ではなく大豆にすることでCO2排出量を減らせるなど、自身の健康意識が地球環境にもつながっていることを実感できるのではないでしょうか。ぜひ社会全体にも思いをはせながら、自身の健康を改めて見つめ直してもらえたらうれしく思います。

宮地 元彦(みやち・もとひこ)

スポーツ科学学術院教授。博士(体育科学)。専門は健康スポーツ科学。身体活動と食事が健康に及ぼす相互作用を、生理学や疫学の手法を用いて明らかにしている。厚生労働省発行「健康づくりのための身体活動・運動ガイド 2023」の制定に参画。

取材・文:市川 茜(2017年文化構想学部卒)

撮影:布川 航太

画像デザイン:内田 涼