「学生参画/スチューデント・ジョブ」スタッフの横顔

キャンパスで学びながら、大学の価値向上につながる活動に参画したり、働いたりする学生たち。このように、大学で重要な役割を担っている「学生参画/スチューデント・ジョブ」にはどのような学生が、どのように携わっているのか、彼らの横顔を紹介します。今回は、早稲田大学中央図書館と国際文学館(村上春樹ライブラリー)で働く、大学院アジア太平洋研究科修士課程1年の猪股真帆さんと、プロフェッショナルズ・ワークショップとしゃべり場 in ワセダに参加した、大学院経済学研究科修士課程1年の李天憶さんです。それぞれの活動から2人が感じたこと、考えていることを紹介します。

▼早稲田大学中央図書館、国際文学館

▼プロフェッショナルズ・ワークショップ、しゃべり場 in ワセダ

早稲田大学中央図書館、国際文学館

大学院アジア太平洋研究科 修士課程 1年 猪股 真帆(いのまた・まほ)

Q. 学生参画/スチューデント・ジョブにはいつから関わっていますか? また、きっかけや動機を教えてください。

MyWasedaで募集を見つけたことがきっかけで、2021年4月から働いています。幼い頃から本を読むことも図書館という場所も大好きだったので、図書館で働くことは憧れの一つでした。これまで図書館にはたくさんお世話になってきたので、その恩返しをしたいと思い、スチューデント・ジョブに応募しました。加えて、図書館での業務では、自分の興味関心・専門に関係なく、古今東西さまざまな本と出合うことができます。知の広がりに触れることで、自分の研究に対して何か小さな刺激を得られたらという期待もありました。

Q. どのような活動をしていますか?

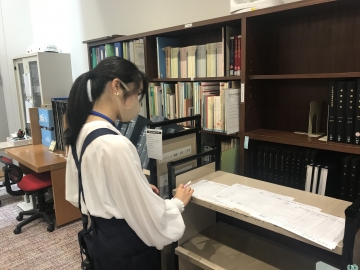

中央図書館と国際文学館にて週3日、勤務しています。図書館での担当は3Fの雑誌カウンターと、4FのAVルームの2カ所です。雑誌カウンターでは、バックナンバー書庫の入庫受付・資料管理の他、新着の新聞・雑誌の配架、ILL(Interlibrary Loans;図書館間相互貸借)の依頼や対応などを行っています。また、利用者の方の問い合わせに応じて、館内の案内や資料検索のお手伝いもします。AVルームでは、映像資料の貸し出しなどを行っています。国際文学館ではインフォメーションカウンターでの受付業務などを担当しています。

写真左:カウンター業務以外にも資料管理やILL対応など、いろいろな業務があります

写真右:バックナンバー書庫にも数多くの本が並びます

Q. 活動を通して感じたことを教えてください。

まず、自宅や研究科からほど近い図書館の立地と、職場の方々のご理解・ご協力のおかげで、学業との両立がしやすいです。次に、図書館での業務の経験が自身の研究活動にも役立っていると感じます。例えば、WINEや各種データベース、ILLなどの図書館が提供するサービスを駆使して、読みたい資料にうまくアクセスできるようになりました。

利用者の方は、学生から先生方、校友(卒業生)の方までさまざまです。また、新聞を例に挙げてみても、原紙・縮刷版・マイクロ資料・データベースと、複数の媒体が存在します。図書館についてまだまだ勉強中ですが、利用者のニーズに応えるべく、求めている資料やサービスを提供できたときに、やりがいを感じます。

Q. 活動に関する今後の抱負や、チャレンジしようと思っていることを聞かせてください。

利用者の方に気持ちよく図書館を利用してもらえるように、丁寧な対応を心掛けていきたいです。また、語学力を生かして英語での対応にも挑戦したいです。10月から国際文学館での勤務も始めたので、学内外問わず多くの人が本、図書館と出合えるようお手伝いできたらと思います。

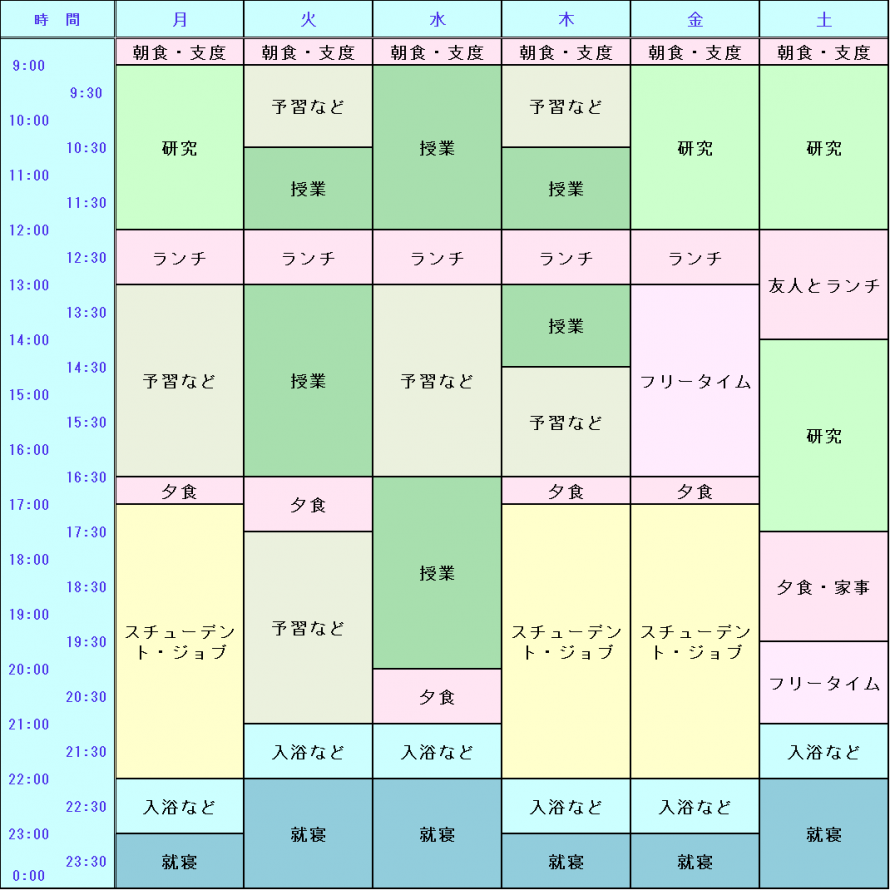

授業期間中の1週間の過ごし方

「プロフェッショナルズ・ワークショップ(野村證券)」と「しゃべり場 in ワセダ」に参加

大学院経済学研究科 修士課程 1年(国際教養学部卒) 李 天憶(り・てんい)

Q. 学生参画/スチューデント・ジョブにはいつ関わりましたか? また、きっかけや動機を教えてください。

2021年の春休み、学部4年から大学院修士課程に進学する前の約2カ月間、「プロフェッショナルズ・ワークショップ(野村證券)」(通称「プロプロ」)に参加しました。その後、修士1年になってから「しゃべり場 in ワセダ」(4月、11月開催)に先輩学生として協力しました。

コロナ禍で帰国や卒業旅行ができない中、学部時代最後の春休みを有意義に過ごしたいと思い、今まで関わる機会がなかった企業の方々と交流ができるだけでなく、さまざまな学部の学生と一緒にアイデアを練り提案するという「プロプロ」に魅力を感じ、参加したいと思いました。特に野村證券のプログラムは、自分の専門である経済と金融に関連があると感じたので、応募しました。

「しゃべり場 in ワセダ」については、以前学生スタッフとして働いていたICC(異文化交流センター)で、コロナ禍で苦しんだり孤独を感じている新入生を支援しようと、1年生向けのイベントを企画したことがありました。その経験から、このイベントにもぜひ協力したいと思いました。

Q. どのような活動をしましたか?

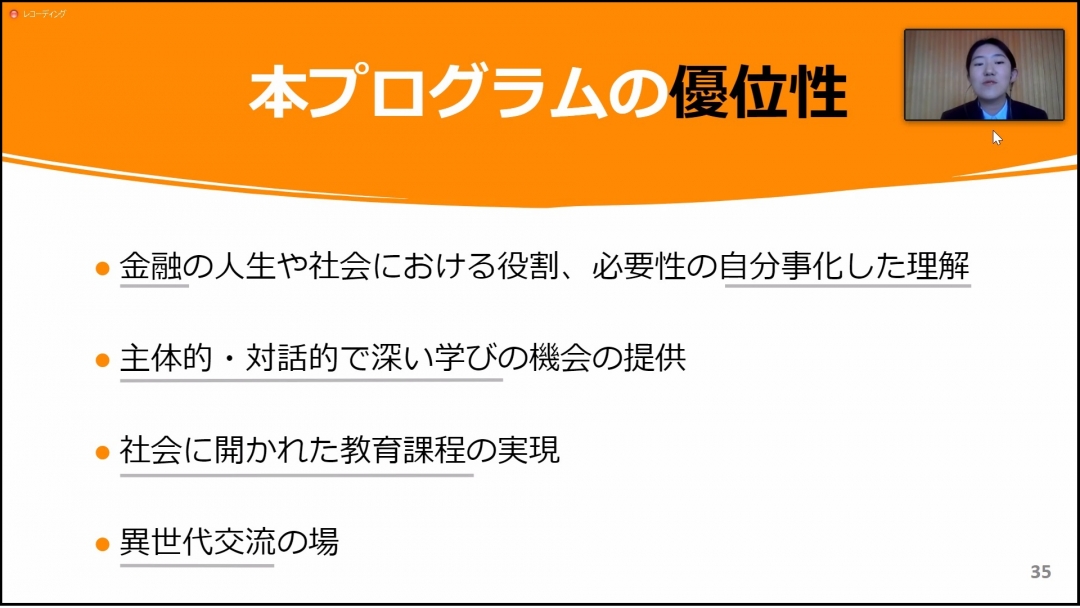

今回の「プロプロ(野村證券)」のテーマは、「金融をもっと身近に! 若年層向けプロモーションを提案~これからの社会を支える世代に、今アプローチすべきこと~」。1チーム5人ずつ、計3チームに分かれワークショップは進みました。私が参加したチームでは金融教育に着目し、高大連携のプロジェクトを提案することに。毎週開かれるオフィシャルなセッションの時間を効率的に過ごすため、毎週2回、2時間前後の自主的なミーティングを別途開き、ある程度の成果をもってからオフィシャルセッションに臨みました。最後の2週間は、ほぼ毎日ミーティングを行い、大学と野村證券のメンターの方々にも交代で参加していただき、チーム一丸となって最終発表に向けて頑張りました。

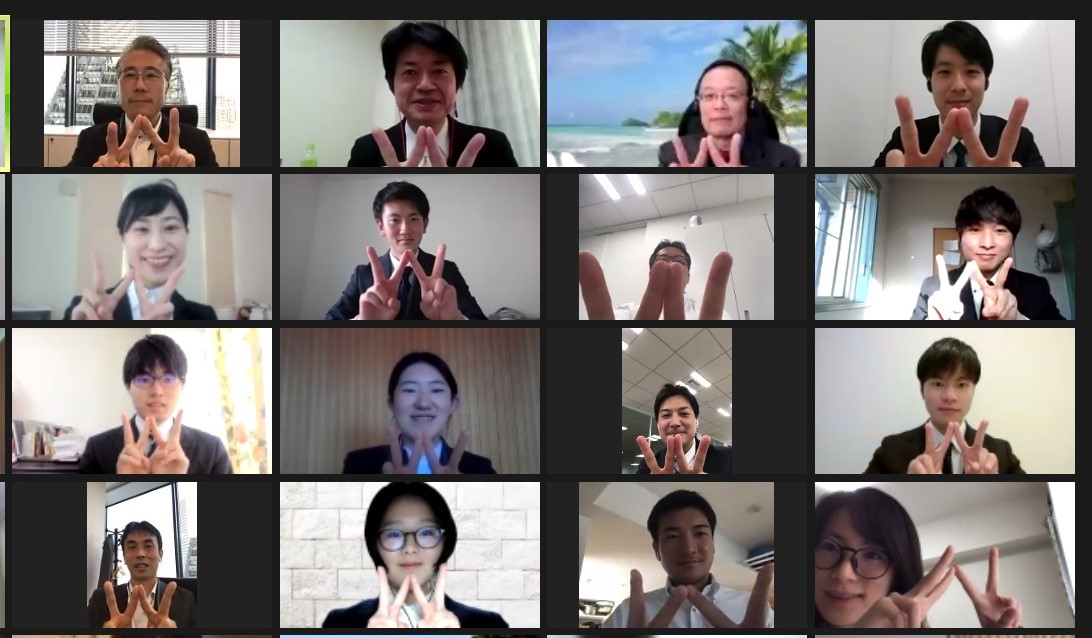

プロプロの最終報告会にて。プレゼンの様子

早大生同士が対面で気軽に語り合うという趣旨で開かれた「しゃべり場 in ワセダ」では、一人の先輩として、コロナ禍での1年間や大学で実現したい夢をはじめ、留学やスチューデント・ジョブ、プロプロについてなど、学部の4年間で経験したいろいろなことを話しました。後輩の皆さんに「自分は一人じゃない」ということが伝わればと思いながら交流を深めました。

Q. 活動を通して感じたことを教えてください。

プロプロでは大変なこともありましたが、最後にチーム全員が納得できる提案ができ、非常に良いチームワークを体験できたと思います。

チームメンバーからは、「反省力」と「包容力」を学びました。例えば、1回目の自主ミーティングは1時間半で終える予定でしたが、皆が自分の意見を述べ続けた結果、タイムオーバーとなってしまいました。そこで、ミーティングの最初の5分間で時間配分の決定と前回の反省を行い、より効率的に時間を使えるようにしました。また、初対面の日本人学生と一緒にチームを組むワークショップは、今回が初めてでした。ずっと英語で授業を受けてきた私にとって、日本語でディスカッションをすることは一つの挑戦でした。しかし、チームのみんながお互いの意見を尊重し、発言しやすい環境を作ってくれたおかげで、自分もさまざまなアイデアを提案できました。

4月の「しゃべり場 in ワセダ」で知り合った人の中には、最近になって留学した学生もいるようです。また11月開催時に参加してくれた1年生については、複数のサークルに加入して充実した学生生活を送っている学生がいる一方で、まだ大学で実現したいことを探している学生もいました。対面の授業やイベントなどが徐々に再開している中、これからの大学生活を存分に楽しんでほしいです。

Q. 活動に関する今後の抱負や、チャレンジしようと思っていることを聞かせてください。

ワークショップで考えた、地域社会が抱える問題を金融教育で解決するという提案をきっかけに、今まで考えたことがなかった日本の地域社会のことを知りました。ワークショップ後にある地域を訪れる機会があり、より興味が湧きました。今後、機会があれば、地域連携ワークショップにも参加し、より深く日本の地域社会のことを学んでみたいと考えています。

「しゃべり場 in ワセダ」では、1年生を中心にさまざまな学部の学生と交流できました。私が伝えた経験談が少しでも参考になっていたらうれしいですし、これからも後輩の皆さんの活躍を応援していきたいです。

プロプロの最終報告会での一コマ(筆者は下から2段目、左から2人目)