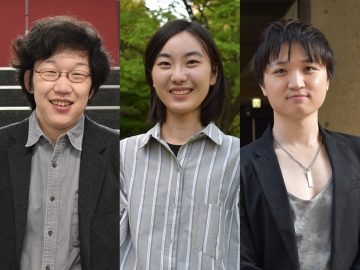

(From left) Wu, Miura, Sakamoto

"Isn't graduate school meant for science students?" "What's student life like?" "What does it mean for job hunting?" The reality of graduate school is confusing. There may be quite a few undergraduate students who find it difficult to imagine the point of going to graduate school or what their future looks like. So, this time, we interviewed three graduate students. We asked them about their reasons for going to graduate school, entrance exam preparation, graduate student life, research, etc. in order to understand the reality of current graduate students. In addition, at the end of the article, we have included answers to frequently asked questions about graduate school. We hope this will be useful when considering going to graduate school.

▼Graduate School of Education: Iroha Sakamoto (graduated from School of Education)

A research journey that begins with a love for Japanese literature

▼Graduate School of Economics: Yunqi Wu (graduated from the School of Social Sciences)

Balancing research and career development: Aiming to become a specialist in finance and economics

▼Graduate School of Business and Finance (Business School): Kenta Miura (graduated from the School of Commerce)

The expertise of "comprehensive business skills" and the option to relearn after work experience

◎Frequently Asked Questions about Graduate School

A research journey that begins with a love for Japanese literature

Iroha Sakamoto, 2nd year master's student in the Japanese Language Education Department of the Graduate School of Education

In front of Building No. 16 Waseda Campus

--When did you first become aware of the possibility of entering graduate school, and what made you decide to do so?

I had been vaguely aware of this since my first year of undergraduate studies. I enrolled in 2020 during the spread of COVID-19, and most of my classes were online. Even before enrolling, I had thought, "I want to study Japanese literature properly at university," but the environment at the time, where I couldn't be directly motivated by other students and faculty members, was not sufficient, so I wanted to deepen my learning by going on to graduate school.

--Did you have any worries or anxieties before entering graduate school?

With her supervisor, Professor Niimi, at the undergraduate graduation ceremony in March 2024

I started to seriously consider it when I was in my third year of undergraduate studies, when everyone around me was in the middle of job hunting. There were not many friends around me who were also thinking about continuing to graduate school, and I felt guilty about doing something that was out of the ordinary.

I also wanted to obtain a teaching license, but I started taking classes in the teacher training course late, and it looked like I wouldn't be able to go on teaching practice in my fourth year. When I was thinking about repeating the year to do my teaching practice, Professor Akihiko Niimi, gave me some advice: "If you use the non-degree/research students system, even graduate students can go on teaching practice," so I decided to aim to obtain my teaching license while enrolled in graduate school.

--What preparations did you make to prepare for graduate school entrance exams?

I made the decision too late and missed the deadline for the internal recommendation entrance exam, so I decided to take the general entrance exam. Unlike the recommendation entrance exam for the Graduate School of Education, which only requires the submission of a letter of intent, a research plan, and an oral exam, the general entrance exam included a written test to measure not only my field of expertise but also my reading comprehension of modern Japanese and foreign language skills. I wasn't very confident in my English, so I thoroughly read past exam questions, and in my field of expertise, I actually tried writing the answers to past exam questions by hand, which I think was very helpful. There are some parts that you learn by doing, and there was the advantage of being able to visualize and organize the knowledge you already have.

--What are you currently working on?

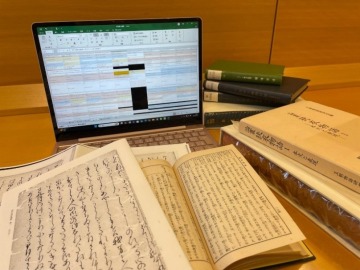

The book written in cursive script on the bottom left is a facsimile of the original (a copy of the work being studied).

I am researching the lineage of the Heian period version of "Sagoromo Monogatari." Literature of this period spread by "copying" the original. As a result, in classical literature, due to various factors such as miscopying and intentional alterations, it is highly likely that the same work will appear completely different in each individual version.

Generally, when we think of literary research, we imagine things related to the content, such as the interpretation of a work, but I believe that the premise of such content research is the examination and consideration of "which extant manuscript to base our discussion on." I believe that my research is valuable because it relates to the foundation of various studies of "Sagomo Monogatari" from ancient times to the present.

--What do you find attractive about graduate school?

There are a lot of passionate people here. Most of them have decided to continue their studies rather than get a job after graduating from their undergraduate school, so their passion for their research is extraordinary. Also, the required number of credits is fewer than at an undergraduate level, so you have much more time to devote to your research. However, you also have more opportunities to talk with faculty members, and you can hear the "real" words of people who have dedicated their lives to their field, which I think is one of the great things about graduate school.

The cherry blossoms in front of the Waseda Campus Central Library. Since I basically spend most of my time sitting during research, I go outside periodically to take a break.

--What are your future goals and what challenges do you want to take on?

I finished my teaching practice last year and successfully obtained my teaching license. I want to continue my research, but at the same time, I also want to convey to children how fun learning is, so I am considering working as a part-time teacher while continuing on to my doctoral program. In fact, there are many people in the Graduate School of Education who are currently working as teachers.

-Finally, please give a message to undergraduate students.

I like this work, I like this class, I like this teacher... I believe that these small "likes" will gradually give rise to curiosity, attachment, and love for academics and research. If you have even a hint of such feelings, it's worth deciding to go on to graduate school. It takes courage to walk a different path than most people, but please be honest with your feelings. I look forward to meeting you one day at graduate school, when you've taken a step forward.

At the entrance to Waseda Campus Central Library, which I often visit for research.

Graduate School of Education website: https://www.waseda.jp/fedu/gedu/

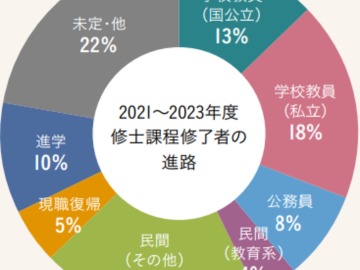

◆Career paths for graduates of the Master's Program Graduate School of Education

They are active in a wide range of fields, including as teachers and in other educational professions, and many of them go on to doctoral programs to further their research.

Main employment destinations: Public and private school teachers, national civil servants (general positions), local civil servants (Tokyo Metropolitan Government employees,

Special Ward (Tokyo 23 Wards) officials), National Institute for Educational Policy Research, Kumon Institute of Education, Suuken Publishing Co., Ltd., Educational Development Research Institute, NTT Data Corporation, ABeam Consulting Ltd., Oriental Land Co., Ltd., Kajima Corporation,

Nomura Securities Co., Ltd., Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd., etc.

Balancing research and career development: Aiming to become a specialist in finance and economics

Yunqi Wu, 2nd year master's student in the Graduate School of Economics

In front of Waseda Campus Building No. 3

--When did you first become aware of the possibility of entering graduate school, and what made you decide to do so?

While I was studying at the School of Social Sciences and enrolled in a seminar on applied econometrics, after participating in a short (2-day) internship at the Bank of Japan during my senior year, I started to consider pursuing graduate studies in economics. Through lectures and workshops with bank staffs, I learned about central banking functions and their influences on the macroeconomy. This experience sparked my interest in macroeconomics.

--Did you have any worries or anxieties before entering graduate school?

I wanted to stay engaged in research while also applying my knowledge in practice, therefore finding a balance between academic research and career development was a big challenge. When I entered graduate school, I was uncertain whether I should continue to a doctoral program after completing my master's degree or seek a job. Even more, I was unsure whether to pursue my career in Japan or abroad.

--How did you prepare for the graduate school entrance examination?

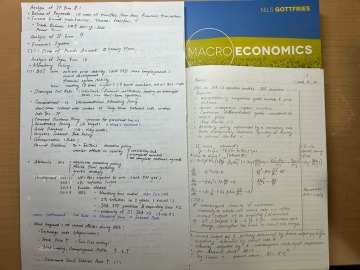

Study notes for macroeconomics that I am studying in graduate school

I applied to the Graduate School of Economics through the internal recommendation process. As a student majoring in the social sciences, I needed to meet the required GPA and complete at least 20 credits in economics-related courses. From my junior year, I carefully planned my course selection, enrolling in economics courses offered by my faculty as well as open courses from the School of Political Science and Economics.

For classes in the School of Political Science and Economics, I visited professors during their office hours with classmates every week and focused on self-study, particularly with recommended books.

--What is your student life like?

In my first year, I concentrated on macroeconomics and econometric theory to build a foundation in economic analysis and strengthen my mathematical skills. Outside of classes, I work as a Data Science Learning Assistant at the Math and Stat Centerof the Global Education Center (GEC). Teaching other students has deepened my own understanding.

In 2024, I applied for the QTEM exchange programand spent one semester at the Technical University of Munich (TUM) in Germany. During my exchange semester, I collaborated with students with different nationalities and diverse academic backgrounds, applied theoretical knowledge to analyze real-world data and worked on a variety of projects. This experience broadened my horizon and gave me confidence in contributing to real-world challenges beyond my specialization.

Photo left: Business School belonging to the Technical University of Munich, TUM School of Management Orientation during my time studying abroad

Photo on the right: She also took courses in mathematics and computer science while studying abroad.

--What are you currently working on?

Under the guidance of Professor Kozo Ueda, I'm working on my master's thesis on the Bank of Japan's monetary policy. I'm using macroeconomic time-series data to model and analyze its effects. I'm particularly interested in the BOJ's termination of the negative interest rate policy in 2024 and analyzing the policy's impact to understand future economic trends.

While conducting research, I'm also job hunting. Currently, I aim to work as a researcher in economic research at a financial institution.

--What do you find attractive about graduate school?

The most attractive points must be the significantly greater academic freedom than in undergraduate school. Rather than following a predetermined curriculum, you can choose and delve into topics that genuinely interest you. Additionally, you're expected to develop your own perspective and make new contributions to your research field, which gives me a sense of achievement.

Furthermore, the relationship with professors also changes compared with undergraduate study. When facing challenges during my research, I can always consult with and receive guidance from professors. It feels more like "working together" rather than being taught from one-side.

--What are your future goals and what challenges do you want to take on?

My current goal is to work at a Japanese financial institution, applying my skills and knowledge in practical settings, particularly in economic analysis and macroeconomic forecasting. My medium to long-term goal is to work as a bilingual professional in the business setting, so I'm currently working on accurately communicating specialized contents in both Japanese and English.

The financial industry experiences rapid technological innovation and institutional changes, making continuous learning essential. In the future, I hope to build a career where I am able contribute to economic policy and social issues by connecting academic insights with practical experience.

At Waseda Campus Building No. 3

Graduate School of Economics website: https://www.waseda.jp/fpse/gse/

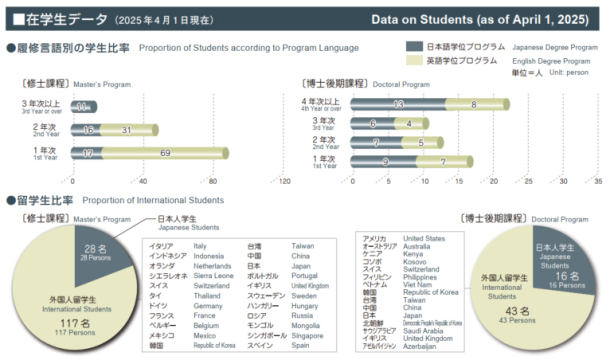

◆ Student data for the Graduate School of Economics

The Graduate School of Economics is one of the most internationalized graduate schools at Waseda University, with students from a variety of backgrounds. The percentage of Japanese students in the master's program is just under 20%, and English is often used to communicate between students. This is a place where you can get up close and personal with research from an Asian and international perspective.

The expertise of "comprehensive business skills" and the option to relearn after work experience

Kenta Miura, 2nd year, Master of Business Administration, Professional Degree Program, Graduate School of Business and Finance (Waseda Business School)

On the stairs next to Building No. 11 Waseda Campus

--When did you first become aware of the possibility of entering graduate school, and what made you decide to do so?

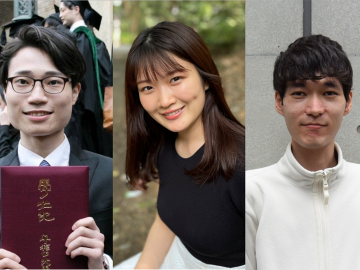

In April 2024, his first Entrance Ceremony in nine years after having entered the work force

During my third year in the School of Commerce, I took a class called "Okawa Dream Fund Endowed Lecture Course: Creating and Managing Global Venture Companies - Value Creation Strategies for Entrepreneurs," and had the opportunity to discuss with WBS students. I was impressed by one of the students' comments: "It's really interesting to study business academically again after going out into the world and gaining experience." From that time on, the idea of an MBA (Master of Business Administration) was in the back of my mind.

After graduating from university in 2019 and joining an energy company, I felt even more strongly that I wanted to get an MBA, as several of my respected seniors had obtained MBAs. Our company has an internal recruitment program to send one employee every two years to get an MBA, and I won my spot in the 2023 selection process.

--Did you have any worries or anxieties before entering graduate school?

I joined WBS when I was 27 years old, but I had only been in the workforce for five years, so I was worried about whether I would be able to keep up with the company of managers, entrepreneurs, and top talent from major companies. Also, my living environment has changed a lot, so maybe it's my relationship with my wife (laughs).

--What preparations did you make to prepare for graduate school entrance exams?

WBS's entrance exam consists of document screening and interviews, so I think that our experience and thoughts are emphasized. Since I had to clearly state my research plan in the document screening, I read many books and papers on my research theme, "Creating new businesses from the customer's perspective." Since I was doing this while working, I would go to fast food restaurants late at night and stay in cafes on weekends. Before the interview, I practiced with ChatGPT.

-How do you spend a day?

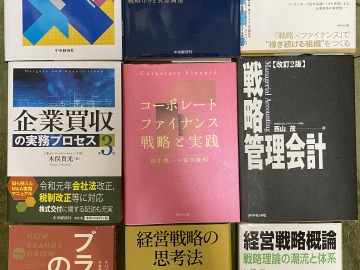

Main textbooks used in WBS classes

Preparation and review are essential for many classes. For example, in a business strategy class, students read case studies (teaching materials based on actual cases of companies and organizations) in advance, write a report on their thoughts on the questions given by their professors, and then exchange opinions in groups to create slides. On the day of class, the class discusses the topic as a whole, and after class, students deepen their understanding by reading books about the business theories covered in class.

Therefore, I study much more than I did when I was an undergraduate. Specifically, I have classes in the first and second periods, eat lunch, study on my own from 2 to 9 p.m., eat dinner when I get home, and then study until 1 a.m. I don't know about other people, but I think it's necessary to put in this amount of time in order to gain essential knowledge.

--What are you currently working on?

In my first year, I learned about the fundamentals of business, focusing on compulsory subjects, and I strongly felt that business expansion through M&A (※) was necessary for the sustainable growth of my company. Therefore, in my second year, I would like to acquire knowledge so that I can lead the M&A business of our company after returning.

*An abbreviation for Mergers and Acquisitions, which refers to two or more companies integrating with each other or one company purchasing another company.

--What do you think is the appeal of WBS?

I think it's the fact that I can learn a comprehensive way of making decisions in business. Because I've worked in the sales department up until now, I've often made decisions from the customer's perspective, but as I've deepened my learning at WBS, I feel that I've become able to see things from multiple perspectives, such as organizations, finances, and corporate ethics.

In addition, I learn a lot not only from the faculty members but also from the students around me. WBS students range in age from their early 20s to their 50s, and come from a wide variety of backgrounds, including industries and occupations. When I have discussions with them, I can hear stories based on their real experiences and gain perspectives that I would not have thought of myself. I think this is a big difference from undergraduate school where the status of students is relatively uniform.

The end of the fall semester seminar party in January 2025. The seminar he was attending was "Creating Happiness through Entrepreneurship" taught by Professor Hironori Higashide (Graduate School of Business and Finance Faculty of Commerce). Miura is in the center of the back row.

--Please tell us about your future goals and what challenges you would like to take on.

I would like to give back to the company through my work in a way that exceeds the costs of the MBA program. In the medium to long term, I would like to give my all toward my life goal of contributing to my home, Aichi Prefecture.

-Finally, please give a message to undergraduate students.

It's a good idea to keep in mind the option of studying at a graduate school again after you have experienced working life. When you are in the business world, you are forced to make various decisions as a company employee. If you ever find yourself questioning "what is really right" regarding company policies, your boss' instructions, your own judgment, etc., then please come and see us at WBS!

At Building No. 11 on Waseda Campus

Graduate School of Business and Finance website: https://www.waseda.jp/fcom/wbs/

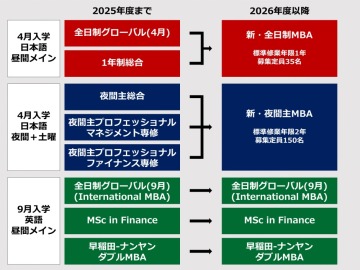

◆Program restructuring and curriculum reform in the Graduate School of Business and Finance

Japanese MBA programs, which currently consist of two day and three night programs, will be consolidated into one day and one night program starting in 2026.

The daytime program combines the "Full-time Global (April enrollment)" and "One-year General" programs to create the "Full-time MBA" with a standard completion period of one year, providing more students with the opportunity to reskill and obtain an MBA in just one year. The evening program combines the "Nighttime General" with the "Nighttime Professional Management Specialization" and "Nighttime Professional Finance Specialization" to create the "Nighttime MBA" with a standard completion period of two years, providing a program that allows students to acquire the knowledge necessary for general management while working and discover their own strengths. For more details, please see Graduate School of Business and Finance website (special page).

Photo: Seiji Ishigaki

Frequently Asked Questions about Graduate School

Q. I'm curious about tuition fees and scholarships if I go to graduate school.

A. Comprehensive tuition fee information can be found on the Admissions Center website.

Waseda University also offers a variety of scholarships for graduate students. The Scholarships and Financial Assistance Section's website lists Scholarship, Scholarship schedule from application to acceptance, and Scholarship acceptance records (such as the status of acceptance), so be sure to check it out. In addition, there are many scholarship programs unique to each graduate school, and some have scholarship programs that can be applied for before enrolling. There are also a wide range scholarships available to doctoral students in all graduate schools.

Q. Two years seems like a long time to complete a master's degree.

A. Some graduate schools have a one-year master's program. In addition, some graduate schools have a "five-year integrated undergraduate and master's program" that allows students to take advanced courses while still an undergraduate and condense two years of learning into one year.

Q. I'm concerned about the employment situation.

A. Graduate students are expected to have even more problem-solving skills than undergraduate students when job hunting. If you can acquire problem-solving skills through research life (setting your own research plan for a problem, formulating a hypothesis, verifying and analyzing it, and summarizing the results in a paper or giving a presentation), your range of industries to choose from will be significantly wider.

The employment rate and employment destinations of graduates from each graduate school are published on the Career Center website (information for 2024 will be released in late May) and on the websites of each graduate school.

Q. After graduating from undergraduate school, I am considering getting a job and then going back to graduate school.

A. Many people go back to study at a Waseda University graduate school after gaining work experience, and some graduate schools offer working adult entrance exams and AO entrance exams. Some graduate schools also offer night classes for students who want to study while working. Use the Admissions Center 's dedicated website to find a graduate school that suits your lifestyle.

Detailed information about graduate schools is available on the websites of each graduate school. The Admissions Center website also provides a wide range of information about graduate schools, including entrance examination information.

▼If you would like to know more about graduate students enrolled in other graduate schools, please check out back issues of the related articles below!

[Next Special Issue Preview] "How to Express Yourself in Words That Touch Your Heart" to be released on Monday, May 19th

![[Save version] Map of the four main campuses](https://www.waseda.jp/inst/weekly/assets/uploads/2025/09/17cb2975123fc5103172ef60bd98608d-610x458.jpg)