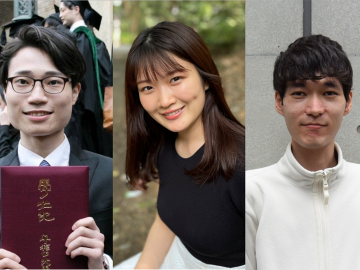

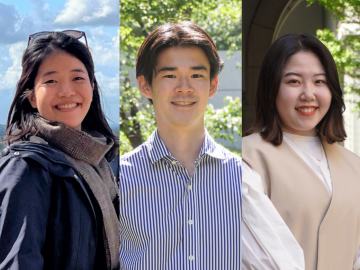

(左から)川本さん、岸本さん、服部さん

大学院に進学する理由って何だろう? 就職が遅くなるのはデメリットではないのか? 大学院に進学するのは特別な人だけ? それに加えて入試の内容や学びの実態など、なかなか分からないことが多い大学院。進学した学生は、それぞれに興味のあることや目的に向かって専門的に学びを深めているようです。今回は、法学部から法曹を目指して法務研究科へ進学した学生、他大学から自分の興味を深めるために基幹理工学研究科に進学した学生、学部・修士5年一貫修了制度を利用し学び調べることに楽しさを見出したスポーツ科学研究科の学生にインタビュー。さらに、大学院に関するよくある質問も掲載します。大学院での学びをのぞいて、将来の選択肢の一つとして考えてみては?

▼大学院法務研究科(法科大学院):川本 優菜(法学部出身)

「夢をかなえるため進んだ道 法曹を目指す仲間と切磋琢磨する日々」

▼大学院基幹理工学研究科:岸本 明輝(他大学出身)

「自分がいかに本気になれるかを大切に 情報科学×VR×音楽の研究に注力」

▼大学院スポーツ科学研究科:服部 愛(スポーツ科学部出身)

「知らなかった世界に触れる楽しさを発見 学部・修士5年一貫(4+1)修了制度を利用」

◎大学院に関するよくある質問

夢をかなえるため進んだ道 法曹を目指す仲間と切磋琢磨する日々

大学院法務研究科(法科大学院) 専門職学位課程 3年 川本 優菜(かわもと・ゆうな)

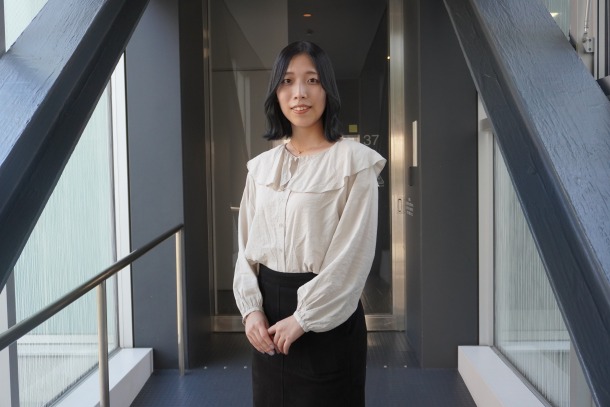

戸山キャンパス 30号館にて

――いつ頃から大学院進学を意識しましたか?

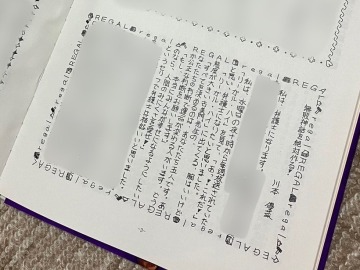

小学校の卒業文集。当時、TVドラマ『リーガル・ハイ』(フジテレビ系)を見て弁護士に憧れたのがきっかけだそう

ずっと弁護士に憧れていて、小学校の卒業文集にも「私は、弁護士になります」と書いていたほど。そのため入学当初から法務研究科(法科大学院)への進学を見据えて早稲田大学に入学しました。

一定の条件を満たせば法学部3年間・法科大学院2年間の計5年間で司法試験の受験が認められる制度があり、少しでも早く夢に近づきたいと思い、学部3年間の早期卒業制度を活用して法科大学院に進学しました。

※法務研究科は法学未修者は3年標準課程、法学既修者は2年短縮課程となっています。川本さんは2年短縮課程のため法務研究科2年目ですが、学年は3年となっています。

――大学院入学試験に向け、どのような対策をしましたか?

私の場合は特別選抜での受験だったので、学部1年の頃からGPAが規定値を下回らないよう授業や試験対策に力を入れつつ、学部3年の頃から志望理由や自分が目指す法曹像などをまとめた「ステートメント」と呼ばれる書類の準備と面接対策をしました。

ステートメントの準備では、法曹ゼミの先輩にお世話になりました。先輩に書き方を見ていただき、何度も検討しながら書き上げました。面接対策では、まず想定質問を作成し、自分の受け答えの様子を撮影してよどみなく答えられるようにブラッシュアップしました。ステートメントの記載内容を深掘りされても自分の言葉でしっかり説明できることが肝心だと思います。

――大学院での学生生活について教えてください。

進学当初は、学部を4年で卒業している同期とは勉強量に1年分の差があることを痛いほど実感しました。とはいえ、早稲田の法務研究科の教授の中には、法学部の法曹コースの授業を受け持っている先生も多く、いい意味で変わらない環境で学びを継続できるのは心強いです。

昨年の2年次は、春秋共に必修が8科目と司法試験選択科目が1科目でした。全ての授業で予習が不可欠なので、授業の空きコマは予習復習に充てています。法務研究科は、教授が学生に質問しながら進めていく授業形態がほとんどなので、自分の考えを言語化するいい訓練になっています。

――現在、特に力を入れて取り組んでいることはありますか。

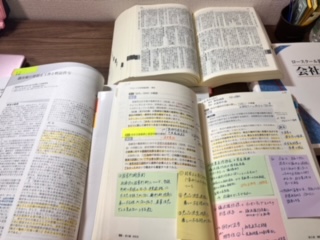

会社法の論証集や判例百選、ポケット六法などが並ぶ。川本さんの書き込みやメモがたくさん添付されている

今後の司法試験対策も兼ねて、論証集を自分でまとめ直しています。授業などで扱った事例をもとに、条文と要件、理由づけなどを整理して記載します。市販の論証集をそのまま使用するのではなく、自分で一つずつ書いて理解を深めていく勉強法が自分には合っていると感じています。

――大学院の魅力はどんなところにあると感じますか?

法曹という同じ目標を持っている仲間やそれをサポートしてくれる教授がいること、つまりは勉強を頑張れる環境が整っていることが何よりの魅力です。私自身、法律の勉強に心が折れそうになったこともありますが、法科大学院の友人の頑張っている姿を見てモチベーションを取り戻すことができました。

法科大学院の授業が行われることの多い早稲田キャンパス27号館3階のラウンジにて。「話しながら勉強ができるので、相談したいとき、グループワークなどはラウンジを利用することが多いです」と話す、川本さん(左)

――将来の目標やこれから挑戦したいことを教えてください。

今後のカリキュラムで、大学併設の法律事務所(弁護士法人早稲田大学リーガル・クリニック)でクライアントからの法律相談に実際に携わる授業を履修予定です。通常、院生の立場ではなかなか得られない貴重な機会なので楽しみにしています。

私はもともと地域の案件を扱う身近な町の弁護士、いわゆる町弁(まちべん)に憧れて法曹の道を目指したという経緯があります。弁護士資格の取得後はどこかの弁護士事務所に入りたいと考えています。

――最後に、大学院を目指す学部生に向けてメッセージをお願いします。

――最後に、大学院を目指す学部生に向けてメッセージをお願いします。

学部生の中には「法科大学院を修了するよりも予備試験(※1)を通過して司法試験に挑戦する方がカッコいい」というイメージを持っている方もいるかもしれません。しかし、法科大学院は皆さんが思っている以上に多くの学びがある場所だと胸を張って言えます。友人や先生の存在があるからこそ、自分一人で頑張るのが苦手な方にもお勧めしたいですね。法曹を目指す方は、ぜひ大学院法務研究科を検討してみてください!

(※1)司法試験予備試験の通称。法科大学院修了者と同等の学識及びその応用能力並びに法律に関する実務の基礎的素養を有するかどうかを判定する試験。

大学院法務研究科Webサイト:https://www.waseda.jp/folaw/gwls/

2025年4月、早稲田大学法科大学院は、大きな改革を予定しています。早稲田大学法学部との連携を強化するため、法科大学院は法学部に直結した法学研究科に入り、新たに法学研究科内の「法曹養成専攻」となります。これにより、教育の担い手とカリキュラムの両面で、従来以上に法学部との連携を強化する意義があります。概要は、こちらを確認してください。なお、この改革については、現在、文部科学省に認可申請中であり、内容に変更の可能性があります。

自分がいかに本気になれるかを大切に 情報科学×VR×音楽の研究に注力

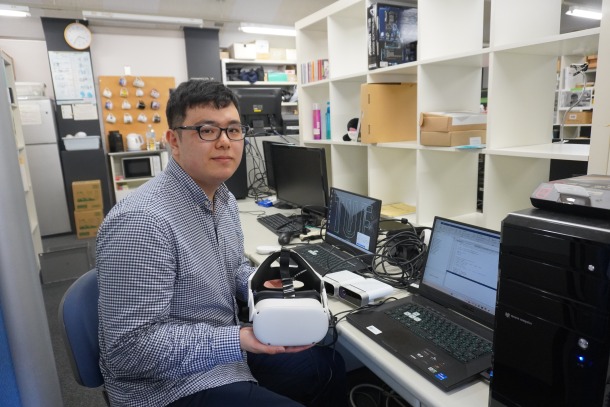

基幹理工学研究科 修士課程 2年 岸本 明輝(きしもと・あき)

西早稲田キャンパス 59号館 及川研究室にて

――いつ頃から大学院進学を意識しましたか?

学部時代は他大学に在籍していて、漠然と大学院進学を考え始めたのは学部3年生の頃だったと思います。学部4年次には研究室に入り、情報科学を専攻、音楽を副専攻として学んでいました。音楽が好きでバンドサークルに所属していたこともあり、情報科学と音楽を融合した研究に面白さを感じていたんです。さらに大学院では音楽という題材を引き継ぎつつも、VR(バーチャルリアリティー)を絡めた新たなテーマに取り組みたいと考えていました。

――岸本さんは他大学からの進学ですが、早稲田大学基幹理工学研究科を選んだ決め手は何でしたか?

情報科学とVR、音楽を融合させた研究ができることに加え、自宅からの通いやすさを考慮して早稲田に決めました。僕はとりわけ人と音楽のインタラクション(関係性)に興味があったので、音響に関して幅広いテーマを学べる及川靖広教授の研究室を選びました。学部時代にお世話になった先生が早稲田の大学院を修了していて、「岸本さんには合っていると思うよ」と背中を押してくださったのも大きかったです。

――大学院入学試験に向け、どのような対策をしましたか?

試験には、筆記試験と面接がありました。筆記試験対策は過去問を解きながら、それまでの研究や周辺知識を学び直すことに専念しました。中でも小論文では、出題されるテーマに対して自分なりの考えを短時間でまとめて言語化する力が求められます。そのため幅広いテーマに触れておくことが重要だと考え、日頃からあらゆる研究領域にまつわるニュース記事に目を通すようにしていました。

面接に向けては、自分がこれまでやってきた研究と今後やりたいことを論理立てて話せるよう対策しました。及川先生が書かれた論文も読み込んで準備しましたね。

――大学院での学生生活について教えてください。

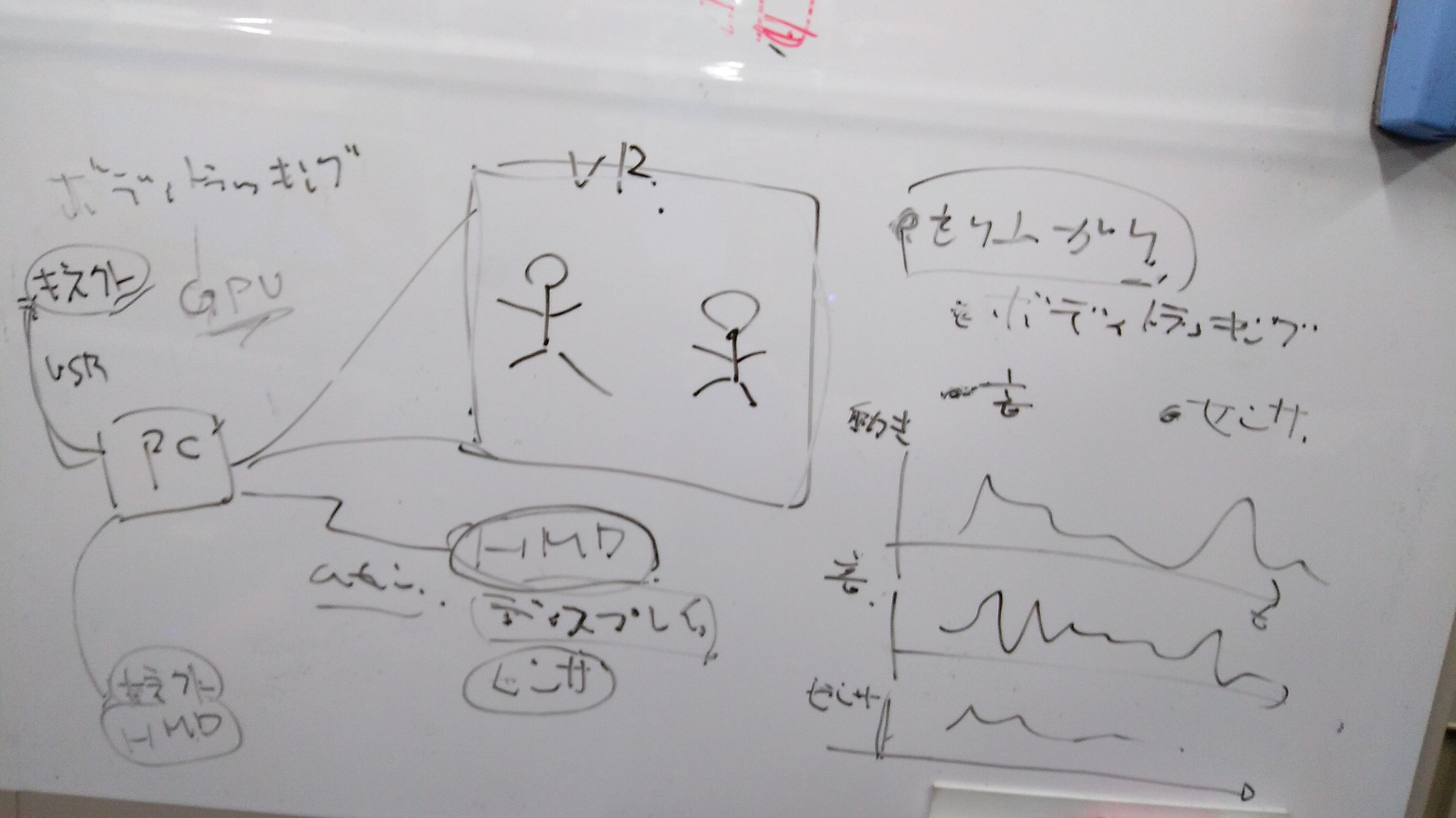

どのようなシステムを構築すれば良いか先生と話したときに書き記したイメージ図

僕の研究テーマは学部時代の卒論研究を引き継ぐものではないこともあり、修士課程1年目は先行研究の調査に力を入れていました。当時はほぼ毎日授業があり大変でしたが、その学びが今の研究の基礎になっています。

2年目からは、研究に費やす時間がぐんと増えました。毎週火曜にはゼミがあり、研究室のメンバーで進捗報告や発表を行っています。研究室のパソコンは遠隔で操作可能なので、自宅でデータ収集などを行う日もあります。

――どのようなことを研究テーマとしていますか?

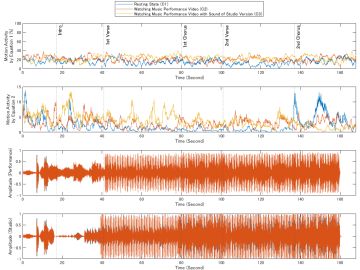

「VRライブで、現地での音楽ライブと変わらない盛り上がりを実現するには?」をテーマに、VRライブの音源とオーディエンスの体を動かす量の関係を研究してきました。具体的には、参加者にVR空間上でライブを見てもらい、参加者の身体反応を基に盛り上がりを測定する実験などを行っています。VR空間上に自分以外の観客がいるかどうか、ライブ音源を流すかCD音源を流すかなどによって反応に変化が見られるのが興味深いです。

写真左:2023年8月頃、協力者を交えて行った評価実験(実験で使用する機材は、Meta社のMeta Quest2)。専用のコントローラーを持ち、PCと接続することで、岸本さんが構築しているシステムをVRゴーグル上で動かすことができるという

写真右:評価実験で得たデータから解析した結果をまとめたもの

また、これまで国際学会での発表を一つの目標にして何度か応募してきたところ、今年ついに通過することができました。学会発表は初めてなので緊張しますが、今から楽しみにしています。

――将来の目標やこれから挑戦したいことを教えてください。

卒業後は、UI・UXデザイナー(※2)として就職できればと考えています。VRなどを活用したオーディエンスの反応という研究テーマに取り組んできた経験は、ユーザーの反応を考えたUI・UX設計にも役立つと感じています。UI・UXについてはまだまだ勉強中ですが、使いやすさや目の引きやすさなど、ユーザーやクライアントのニーズに沿ったデザインを実現していきたいです。

(※2)UIはユーザーインターフェースの略称で、ユーザーと製品・サービスとの接点のこと。ユーザーが使いやすいデザインを目指す。UXはユーザーエクスペリエンスの略称で、ユーザーが製品やサービスを通して得られる体験のこと。ユーザーが使って楽しいデザインをする。

――最後に、大学院を目指す学部生に向けてメッセージをお願いします。

他大学から早稲田の大学院進学を検討している人は、引け目を感じることなく挑戦してもらえたらと思います。あえて他大学から受験して進学することは、それほどの熱意があるという証拠でもあります。自信を持って受験してください。

また、人によっては自身の研究意義に疑問を抱いてしまうこともあるかもしれません。特にマニアックな研究だと「やってる意味あるのかな?」と思いがちですが、未来の研究は今の研究があってこそ発展していくもの。絶対に無駄にはなりません。自分がいかに本気になれるかを大切にして、やりたい研究を貫いてもらえたらと思います。

大学院基幹理工学研究科Webサイト:https://www.fse.sci.waseda.ac.jp/

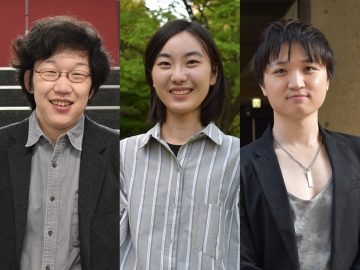

取材・文:市川 茜(2017年文化構想学部卒業)

「知らなかった世界に触れる楽しさを発見 学部・修士5年一貫(4+1)修了制度を利用」

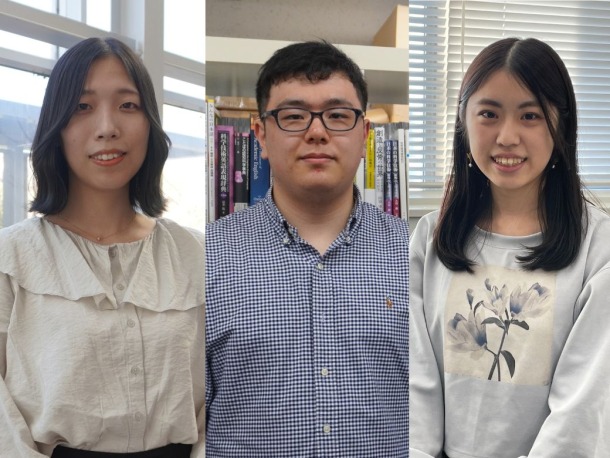

大学院スポーツ科学研究科 修士課程 2024年3月卒業 服部 愛(はっとり・あい)

東伏見キャンパス 79号館教室にて

――大学院に進学したきっかけを教えてください。

学部入学後の説明会で、「学部・修士5年一貫(4+1)修了制度(※3)」についてのお話を聞いたことがきっかけです。私は英語が好きで、もともと大学では留学することを考えていました。でも、学部1年の終わり頃からのコロナ・パンデミックで、留学は断念せざるを得なかったんです。そのときこの制度を思い出し、さらに2年になって民間の奨学金をいただけることになって金銭面での心配が減ったこともあり、1年間であれば研究科で学んでみたいと思い進学を決めました。

(※3)所定の修了要件を満たす場合、5年間で学部(4年間在籍)・大学院(1年間在籍)を修了することができる制度。

――スポーツ科学部から大学院への内部進学はどのように進めましたか?

まず先生に相談しました。学部2年の秋から杉山千鶴先生(スポーツ科学学術院教授)のゼミに入ったのですが、留学について相談していたこともあり、大学院への進学についても話を聞いていただきました。

杉山先生に「やってみては?」と応援していただけたこともあり、決めてからは早めに準備しました。学部・修士5年一貫(4+1)修了制度では学部4年生のときに大学院科目を10単位以上修得する必要があったため、年に3回ある受験日のうち、一番早いスケジュールの入試を利用。学部4年の6月に受験することを決め、研究計画書の提出と面接を受けました。

――大学院への進学が決まってからはどのようなスケジュールでしたか?

学部4年生のときは、副専攻で学んでいた演劇・舞台芸術の授業や、1年間固定の曜日・時間にあてる必要がある学芸員資格取得のための実習を優先して授業を組み、さらに同時に就活も行ったのでとても大変でした。夏はインターンに徹し、秋には学部の卒論に注力して12月に提出。1月には博物館実習と就活を行いました。

修士1年では、春学期・秋学期で授業をうまく振り分けるようにしました。春には就活の本選考があり、5月半ばに内定をいただくことができたんです。その後は修論に力を入れるようにして、メリハリを付けるようにしました。

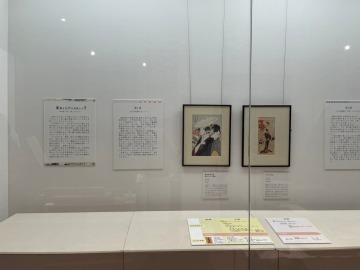

2023年1月、會津八一記念博物館で行った学芸員資格取得のための博物館実習(展示実習)

――学部のときと大学院とで学びに違いはありますか?

学部と違うのは、少人数での授業や議論が多いことです。それぞれが専門的に研究していることについて積極的に意見を出し、学び合っています。一人一人の研究に対する熱意がすごくて、私も一緒に調べたり、話をしたりするのが楽しかったです。

私の場合、学部生の頃はパンデミックでオンラインでの授業も多かったので、大学院へ進学して実際にゼミでの合宿ができるようになったことは、進学して良かったことの一つです。川島浩平先生(スポーツ科学学術院教授)や石井昌幸先生(スポーツ科学学術院教授)のゼミにも参加させていただき、川島ゼミでは夏は軽井沢、春には伊豆川奈のセミナーハウスへ行って皆で密に過ごし、学部のゼミ生も一緒だったので縦のつながりも実感できました。

伊豆川奈セミナーハウスで川島ゼミの仲間と。前列中央の帽子をかぶっているのが川島先生。先生の右隣が服部さん

――大学院での研究テーマは何ですか? また、将来の目標や具体的な進路を教えてください。

川島先生からの紹介で、SGU健康スポーツ科学拠点10周年記念シンポジウム(2023年10月)での司会を英語で行った

「子どもの舞踊鑑賞教育」がテーマです。小さい頃からバレエを習っていて踊りが好きなことや、高校生の頃行ったホームステイで、英国では野外で劇などを気軽に鑑賞する機会が頻繁にあると知ったことから、舞踊と子どもの教育に焦点を当てました。

日本における子どもの芸術鑑賞に関する実際の記録をさかのぼったり、舞踊に限らず人類学系や歴史学系などスポーツ科学学術院のさまざまな専門の先生方に話を聞いたりすることができ、いろいろな視点での学びや気付きがありました。進学しなければ知り合うこともなかった同期の仲間や先生方との出会いは、一生の宝物です。

この経験から、学ぶことの面白さや新たな発見ができることの楽しさを感じ、民間のシンクタンクに研究員として就職します。一つの専門性を高めるのとは違いますが、いろいろな分野を幅広い視点で突き詰めていけるのかな、と思っています。

――大学院に興味のある方へ、メッセージをお願いします。

2024年3月、卒業式ではスポーツ科学研究科修士課程総代を務めた

周りには大学院へ進学する人が少なく、不安もありました。けれど、一歩踏み出したことで、仲間がいることに気付き、周りの先生方に支えてもらいながら、知らなかった世界に触れる楽しさを味わうことができました。少しでも大学院を考えるならば、まずは誰かに相談してみて、思い切って進んでみてはいかがでしょうか。

大学院スポーツ科学研究科Webサイト:https://www.waseda.jp/fsps/gsps/

大学院に関するよくある質問

Q. 大学院に進学した際の学費や奨学金が気になります。

A. 学費の情報は、入学センターWebサイトで一括して確認できます。

また早稲田大学では、大学院生向けの多様な奨学金を用意しています。奨学課Webサイトでは、奨学金の一覧、奨学金申込から採用までのスケジュールおよび奨学金制度の採用実績(受給状況など)についても掲載していますので、確認してみましょう。加えて、各研究科独自の奨学金制度も多く、入学前に申請できる奨学金制度を用意している場合もあります。さらに、全研究科の博士後期課程在学生を対象とした奨学金も充実しています。

Q. 修士課程を修了するのに2年かかるのが長く感じます。

A. 研究科によっては修士課程1年制を設けている場合があります。さらに、学部在籍中から先取り履修をすることで、2年分の学びを1年に凝縮して身に付ける「学部・修士5年一貫修了制度」を設けている研究科もあります。

Q. 就職状況が気になります。

A. 大学院生の就職活動では、学部生と比較して、さらに「課題解決力」を期待されるようになります。研究生活(自ら課題を設定し、仮説を立て、検証・分析し、結果を論文にまとめたり、プレゼンをしたりする)を通して「課題解決力」を身に付けることができれば、業種の選択の幅がぐっと広がります。

各研究科修了生の就職率・就職先はキャリアセンターWebサイト(2023年度の情報は7月頃公開予定)や各研究科Webサイトで公開しています。

Q. 学部卒業後、一度就職してから大学院に入り直すことを検討しています。

A. 社会人経験を積んでから、早稲田大学大学院で学び直す方も多く、中には社会人入試、AO入試などを実施している研究科もあります。また、働きながら学ぶ学生のために、夜間に授業を開講している研究科もあります。入学センターの専用Webサイトを活用し、自身のライフスタイルに合った研究科を探してみましょう。

大学院に関する詳細な情報は、各研究科のWebサイトなどで発信しています。また、入学センターWebサイトでは入試情報を始め、大学院の幅広い情報を提供しています。

▼他の研究科に在籍する大学院生について知りたい人は、下記関連記事のバックナンバーもチェックしてみましょう!

【次回特集記事予告】5月20日(月)公開「哲学入門」