2022年9月21日から2期目の任期に入った田中愛治総長。2018年からの1期目を振り返りつつ、新たな4年間でどんな大学像を目指すのか? 総長自身が学生時代から通う「三品食堂」にて、これまでの総括とこれからの展望をお聞きしました。併せて、同日から新しく学生部長に就任した矢内義顯教授(商学学術院)にもインタビュー。ご自身の学生時代を振り返りつつ、任期の4年間で目指すものを伺いました。

▼より「学習効果」が上がる教育を推進していきたい:田中 愛治総長

▼コロナ禍でも、早大生に“なる”機会を取り戻していきたい:矢内 義顯学生部長

より「学習効果」が上がる教育を推進していきたい

早稲田大学総長 田中 愛治(たなか・あいじ)

1975年早稲田大学政治経済学部卒業。1985年The Ohio State University大学院政治学研究科博士課程を修了し、Ph.D.(政治学)取得。東洋英和女学院大学助教授、青山学院大学教授、早稲田大学政治経済学術院教授等を経て現職。2006年から早稲田大学教務部長、理事(教務部門総括)、グローバルエデュケーションセンター所長を歴任。

――今回お話を伺っている三品食堂。このお店の牛めしは、田中総長にとって学生時代からのソウルフードだとか。

玉子牛めし(並)(680円(税込))

三品さんは1965年創業だそうですが、私はその7年後、大学2年生だった72年頃から熱心に通うようになりました。なぜ1年生のときにあまり来なかったのかといえば、店の向かいに所属していた空手部の道場があり、先輩と鉢合わせしてしまうから(笑)。2年生からは週1で来るようになり、4年のときには週3! いつも頼むのは牛めしで、たまに卵をのっけるのが最高のぜいたくでした。

――そんな思い出の地で、田中総長の1期目4年間を振り返っていただければと。特に力を入れてきたことは何でしょうか?

もちろん、新型コロナウイルス感染症への対応は重要課題としてあります。全国の大学学長アンケートで「私学では早稲田のコロナ対応が最善だった」と評価もいただきました。ただ、コロナ施策はあくまでも緊急事態への対応です。

大学の本分、教育面での施策では、これまで「効率」を重視しがちでしたが、この4年間でより「効果」を重視した学問の場になることを目指してきました。そのための前提として、大学で学ぶための必須の教養であり、社会に出てからも必要になるアカデミックツールの整備普及に努めました。

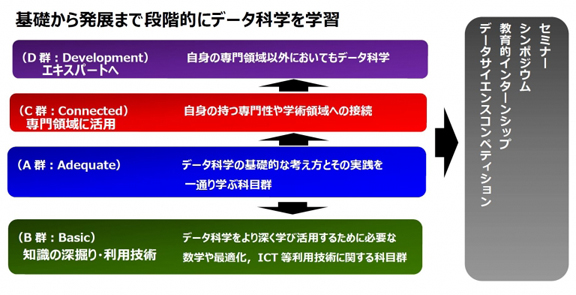

これを「基盤教育」と呼び、五つの分野があります。①論理的な日本語の文章作成の方法を学ぶ「アカデミック・ライティング」 ②話す・聞く・発信する力と英語の論理的な文章作成方法を少人数クラスで身に付ける「英語」 ③文系の学生も数学的論理思考を学べる「数学」 ④人工知能を用いてビッグデータを解析する基礎となる「データ科学」 ⑤今後のデジタル・トランスフォーメーションに備える「情報」の五つで、より効果的な学習を目指してきました。

写真左:グローバルエデュケーションセンター(GEC)で開講されている、英語での発信力を磨く授業での一枚

写真右:データ科学教育プログラムには科目群があり、段階的に学習できる

――こうした「基盤教育」の根底には、総長がよく発信される「『たくましい知性』と『しなやかな感性』を磨いてほしい」という思いがあるかと思います。あらためてこの二つの重要性について教えてください。

「たくましい知性」とは、答えが一つではない課題を前にしても考え続ける力です。人類が現在直面している問題は、コロナや地球温暖化、ウクライナ情勢にしても、世界中の優れた科学者や政治学者でも明確な解を出せないものばかりです。

地球規模の問題だけでなく、社会に出れば日々の仕事においても答えのない問題にぶつかります。そんなとき、早稲田出身者には自分の頭で考える習慣を身に付けてもらいたい。その際に、学問を基礎にして考えてもらいたい。学問というのは文字ができて以降、人類五千年の経験とエッセンスが体系的に詰まっているものなので、きっと役に立つはずです。

「しなやかな感性」とは、多様性を理解し、尊重できる力です。日本で育ち、早稲田で学んだだけでは、世界中の人が納得のいく解決策を導けるとは限りません。自分とは異なる国籍・民族・言語・宗教・文化・信条・性別・性的指向を持つ人々が何を感じ、考えているかを理解できる感性を育んでほしいと考えています。

――総長ご自身の学生時代を振り返り、「たくましい知性」「しなやかな感性」の重要性を感じた経験はありますか?

私が学生時代の頃はまだ偏差値至上主義。少なくとも学生同士では、知識の量で評価し合う時代でした。そんな中で私も決して成績がトップの方ではなかったので、“オール「優」”を取る同級生のことを「勉強してるな。偉いなぁ」と眺めていたわけです。ただ、そんな当時の教育自体が私にとっては反面教師となりました。考えてみると、知識は本には書いてある。だから暗記する必要はなくて、読んで理解すること、その知識を基に自分の考えを持つことの方が大事だと米国の大学院で気付いたんです。それこそが「たくましい知性」の原型です。

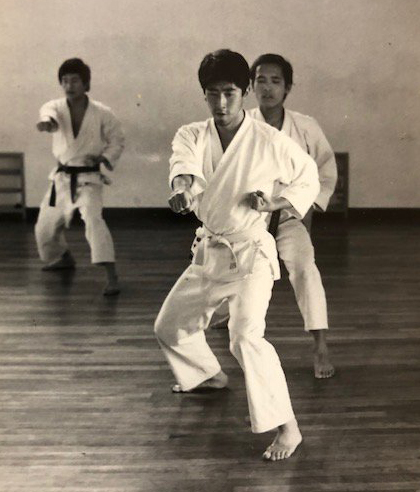

早稲田大学空手部に所属していた学生時代(手前が田中総長)

そして、空手部での経験も大きいですね。私の代で主将を務めた同期は住み込みの新聞配達をしながらの浪人生活を経て入学してきた苦労人。空手も学業も優秀な一方で、学費のためにアルバイトばかりしていました。かと思えば、経済的には恵まれた家庭で育った人間もいる。出身地も含め千差万別な部員ばかりでしたが、その誰にも居場所があるし、対等でした。そんな環境でこそ「しなやかな感性」が養われたんだと思います。

そう考えると、今の早稲田は本当に多様性に富んでいますね。私が学生だった頃と比べると女性も多くなり、国際色もより豊かになりました。そんな変わりゆく時代を見据え、「たくましい知性」と「しなやかな感性」にもう一つ、「ひびきあう理性」という言葉もこれからは加えたいと考えています。

皆さんは一人一人「理性」を持っているわけですが、他の人の理性にも敬意を表し、自分と違うなと思っても、考えや立場を理解しようとする姿勢が重要です。互いの思考が共鳴することで高め合えるのです。その過程でこそ「たくましい知性」も「しなやかな感性」も鍛えられる。学問を学ぶ上では他の人の理性に敬意を表する必要があることを、あらためて学生の皆さんに伝えていきたいと思っています。

――大学生活でその三つを身に付けるには、どんなことに取り組んだらいいでしょうか?

一つは、やはり自分がやりがいを感じるものを見つけることだと思います。それが音楽でもダンスでも演劇でも、もちろん学問でもスポーツでもいいんです。自分はこの分野に力を入れる、というものをぜひ見つけてもらって、そこで自分の知性を鍛える。

スポーツをはじめどんな分野でも、何かを成し遂げようとする上では、必ず“頭”を使います。スポーツだって明確な答えはないですよね。戦う相手は日々変わるし、自分のコンディションも環境も変わりますから。その中で成果を挙げるには、自分の頭で仮説を立てる必要がある。このプロセスは演劇でも小説を書く上でも、学問でも同じです。そういった姿勢で取り組むことが大事ではないでしょうか。

――あらためて、新たな4年間で取り組みたいこと、目指したいことは?

これまでの4年間を振り返り、私の気持ちの中で反省を含め変化が起きたことがあります。これまでは「より効果的な教育を」「効率よりも効果を」と言ってきましたが、「教育効果を上げる」というのはちょっと上から目線かなと。今日の授業はうまくいった・教育効果が高かった、というのは教員が思うことなんです。それよりも大事なのは、学生から見てどうか。学生がより学習効果を上げたかが大事です。

そこで、これまで「より教育効果の高い教育環境を提供しましょう」としてきた目標を、「より学習効果が上がるような教育環境を提供します」と2022年度から切り替えました。目指すところは同じなんです。ただ視点が違う。大学側や教員の側からでなく、学生側から見てどうか、という点を強調するようになりました。

学生の皆さんが社会に出て役に立つ力を身に付けるには、基盤教育だけではなく、それぞれの学部でしっかり学び、自分で考える力を付けることも重要です。だからこそ、学習効果の高まるような教育を各学部・研究科でもいっそう用意してもらいたい、とこれからも伝えていこうと思っています。

三品食堂店主・北上昌夫さん(左)との一枚

取材・文:オグマナオト(2002年、第二文学部卒)

撮影:山口貴弘

コロナ禍でも、早大生に“なる”機会を取り戻していきたい

学生部長 矢内 義顯(やうち・よしあき)

神田外語大学助教授、早稲田大学商学部助教授を経て、2002年から同教授。専門は11世紀の哲学者カンタベリーのアンセルムスを中心とした中世哲学、中世における諸宗教の対話に関する研究。訳書に『カンタベリーのアンセルムス-風景の中の肖像-』(R・W・サザーン、知泉書館、2015)など。

――矢内先生ご自身の学生時代を振り返って、今の学生との違いを感じることはどんな点でしょうか?

私は学費を自分で稼がなければならなかったので、授業以外の時間はアルバイトに時間を取られる学生生活でした。

その点で今の学生の皆さんの置かれた状況を考えると、私が今の時代に学生だったら果たして卒業できるのかなと。そのくらい、皆さんコロナ禍でアルバイトどころではない、大変な日々を過ごしていると思います。

そう考えると、学生部長としての私の4年の任期は、このコロナ禍から抜け出し、学生生活がどう戻っていくか、あるいはどう変わっていくかを見届けることが仕事じゃないかなと。

その中で留意すべきことの一つは、心身両面における学生の皆さんのヘルスケアです。メンタルヘルス対策が重要ですし、コロナの後遺症を抱える学生も出てくるかもしれない。そういった学生からの相談にいかに応えていくか。

そして、課外活動をいかに充実させていくか。サークル活動やボランティア活動は、どうしても「密」になることを防ぎきれません。かといって、活動を制限したままで「早大生に“なる”」ことができるでしょうか?

早稲田大学に入ってくる学生というのは、皆さんそれぞれ早稲田の学生であることに誇りを持ってくれています。ただ、本当に大事なのは、早稲田の学生で“ある”ことよりも、早稲田の学生に“なる”こと。授業を通してはもちろん、さまざまな課外活動を通して早稲田の学生に“なる”わけです。

ですが、コロナ禍の今はその機会が大幅に減ってしまった。その苦しい状況にある学生をいかにバックアップしていくか。早稲田大学は他大学に比べてもコロナ対策を徹底し、いち早くオンライン化に努めてきました。その上で「身体」を通したさまざまな経験をいかに取り戻していくかが求められています。

その辺りのことは、私以上に現状をよく知っている職員の皆さんと知恵を出し合いつつ、そして学生の皆さんと意思疎通しながら任期を全うしたいと思います。

取材・文:オグマナオト(2002年、第二文学部卒)

【次回フォーカス予告】10月3日(月)公開「留学特集」