2024年10月12日(土)に、早稲田キャンパス小野記念講堂にて、「これからの大学の地域貢献を考える」をテーマに、全学副専攻『地域連携・地域貢献』新設記念シンポジウムを開催し、約100名の方にご参加いただきました。

本シンポジウムは、地方自治体首長や地域社会に貢献する企業等の皆様にご講演いただくとともに、早大生とのパネルディスカッションを実施し、持続可能な地域貢献に向けた取り組みを様々なステークホルダーの視点からのお話を聴くことで、地域社会と大学との連携、地域貢献への考えをさらに深めました。

以下概略を紹介します。

概要

開催日:2024年10月12日(土)14:00~17:00

会場:早稲田キャンパス 小野記念講堂

対象:学生・教職員・一般/参加費無料

【主催】早稲田大学 教務部教育連携課 【共催】早稲田大学Global Citizenship Center

▼第1部

・基調講演:

早稲田大学 准教授 同副専攻コーディネーター 加藤基樹

・ゲストスピーカー講演①:

山形県西川町 町長 菅野大志様

・ゲストスピーカー講演②:

株式会社 気仙沼商会 代表取締役社長 高橋正樹様

・ゲストスピーカー講演③:

楽天グループ株式会社 コマース&マーケティングカンパニー

地域創生事業 ジェネラルマネージャー 塩沢友孝様

▼第2部

・学生による地域貢献活動の紹介

横森宇里さん(社会科学部4年)

丸川大慈さん(法学部2年)

古井茉香さん(社会科学部2年)

・パネルディスカッション「早大生と語る『大学/学生が果たせる地域貢献とは』」

ファシリテーター:

早稲田大学 准教授 同副専攻コーディネーター 加藤基樹

パネリスト:

(ゲスト)菅野大志様/高橋正樹様/塩沢友孝様

(学 生)横森宇里さん/丸川大慈さん/古井茉香さん

早稲田大学教授 Global Citizenship Center センター長 松居辰則

第1部 基調講演/ゲストスピーカー講演

ファシリテーターの本学同副専攻コーディネーター加藤准教授の基調講演を皮切りに、ゲストスピーカー3名の方から、各々の視点からの地域貢献や大学へ期待することについて、ご講演していただきました。

基調講演:早稲田大学 准教授 同副専攻コーディネーター 加藤 基樹

「早稲田大学の地域連携・地域貢献:これまでのこれから」

まず「早稲田大学の地域連携・地域貢献:これまでのこれから」というテーマで、本学の地域連携・地域貢献にかかわる取り組みや、国の方針に基づいた本学の動向についてお話いただきました。

東日本大震災時のボランティア活動をはじめ、早稲田大学が実践するさまざまな地域連携・地域貢献の取り組みが紹介され、その中で、災害ボランティア活動の取り扱いに関する議論を通じて、地域貢献に対する考え方の違いが浮き彫りになったことが示されました。大学の役割として、こうした多様な活動の中から取捨選択を行い、効果的に推進していく必要性あると述べました。

これまで、地域連携・地域貢献活動は主に学生の自主性に委ねられてきましたが、今後は大学としても、地域で活躍する人材を育成することに一層力を入れていくことを説明されました。そしてその活動の成果をこれまで以上に「見える化」し、評価・共有する仕組みを強化していくことの重要性が提起されました。

■本学の地域連携教育の取り組みの節目は2つ

1つ目は、2018年に新思考入試(2024年に地域探求・貢献入試と名称変更)の開始とともに、「地域連携学」や「地域連携演習」の開講、そして**GEC実践型教育プログラム(地域連携実践コース)**の新設が行われたこと。2つ目は2024年の全学副専攻「地域連携・地域貢献」の新設と**Global Citizenship Center(GCC)**の設立、そして、毎年高い評価を受けている課外活動「地域連携ワークショップ」に続き、新たに「地域連携スタディツアー」を開始するなど、入学後も学生にとって、地域との連携を通じて実践的な学びを深める機会が体系化されるとともに、さらに広がったことを報告されました。

■早稲田大学のオリジナル科目「地域連携学」

学問体系としては確立していない“地域連携”について、「地域と地域連携の性質・実態・機能を、諸学問の成果をもとに明らかにする」ことを目的とし、全学副専攻「地域連携・地域貢献」の必修科目としてデザインされました。各自の専攻や専門分野と組みあわせることで、より効果的に地域貢献ができる能力を養うことが期待され、学際的な視点から地域にアプローチし、地域社会における実践的な貢献を深める効果が期待できると説明されました。

■大学の地域貢献の役割

大学における地域貢献の役割は、近年大きな変革を遂げつつあることが共有され、大学は地域連携・地域貢献が学生の成長に与える影響にも期待を寄せていることを示されました。また、大学のディプロマポリシーを分析することにより見える「地域連携・地域貢献」像の特徴と傾向について共有されました。

ゲストスピーカー講演①:山形県西川町

町長 菅野 大志 様

「地域貢献と大学の役割:地域の行政の視点から」

地域の現状とこれまでの経験に基づく戦略的政策を背景に、これからの地域創生において行政に求められる「挑戦」「寛容性」(=地域の温かさ)と、個人に必要な「つながり」と「体験」という4つのポイントが示されました。具体例として、西川町が国の制度を最大限に活用して成功を収めた事例が紹介され、その経験も踏まえながら、地域連携において、新しいチャレンジをすることに貪欲な自治体と関わることの醍醐味について述べられました。

また、学生へ向けて「失敗を恐れず、多くの経験を積んでほしい」という先輩としてのアドバイスとともに、「人生は継続と展開だ!」というエールを送られました。

ゲストスピーカー講演②:株式会社気仙沼商会

代表取締役社長 高橋 正樹 様

「地域貢献と大学の役割:地域の校友の視点から」

東日本大震災の被災地、気仙沼の当時の状況から現在の様子をまとめた映像を通して、平常時と災害時での大学と地域の連携のあり方の違いについて共有されました。地域連携においては、目的や資金、お互いの背景や需要と供給の可能性を明確にすること、窓口となる推進役の存在が重要であることが示されました。また、平時に地域連携・地域貢献をする意義を見出すことの難しさや、その活動を継続することの困難さについても言及されました。地域が抱える課題を解決するには、時には「えっ!」と驚くような斬新なアイデアが必要であるとも語られ、早稲田大学から地方へ貢献する人材の輩出への強い期待と、大学が果たすべき地域貢献の役割、そして、それを支える人材育成の重要性が伝えられました。

ゲストスピーカー講演③:楽天グループ株式会社 地域創生事業

ジェネラルマネージャー 塩沢 友孝 様

「地域貢献と大学の役割:民間企業の視点から」

地方創生事業自体が楽天の存在意義と明言され、“地方から日本を元気に”というミッションのもと、日本発のIT企業として、日本最大級の会員基盤とあらゆるサービス、消費者行動と地域経済の双方を深く理解し、そのデータを活用した地方活性化の取り組みを紹介しました。実際に、それぞれの地域に合った特色で地域が目指すゴールに向けた効果的な方法を提案できる実例にも触れながら、また、その前提には地域に寄り添い、共に課題解決に向けて伴走するパートナーシップの重要性を示されました。一方で、民間企業としての収益性も不可欠であり、それらを持続可能にしていくことが必要であるという視点も強調されました。

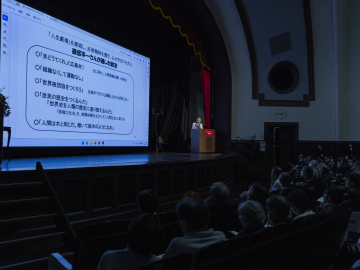

第2部 学生による地域貢献活動の紹介/パネルディスカッション

前半は、本学学生から地域連携ワークショップに参加経験のある学生、地域探求・貢献入試により入学した学生、副専攻「地域連携・地域貢献」科目の履修学生の3名に登壇していただき、それぞれの実体験からなる地域貢献のあり方や今後の展望について、発表されました。具体的なエピソードや学びを交えた発表を通じて、彼らがどのように問題意識を持ち、地域に関わり、そして貢献していくべきかを深く考察していることがうかがえました。

後半は、加藤准教授のファシリテートにより、ゲストスピーカー3名と登壇学生3名、WAVOC所長の松居教授の8名によるパネルディスカッション「これからの大学の地域貢献のあり方について(総合討論)」を実施。

まずは、前半で発表があった学生たちの活動について、ゲストスピーカーの3名からコメントが寄せられました。続いて、本日のゲストスピーカーである菅野町長の講演で触れられたキーワード「寛容性」について、それぞれが意見を述べ、議論が大いに盛り上がりました。ゲストスピーカーからは、「まずは、地域に来てほしい」という熱意あるメッセージと、大学には学生のやる気を支える環境整備への期待が示され、討論は締めくくられました。

参加した方の声

- 私自身大学に入るまで地域系のサークルが沢山あることや、地域連携・地域貢献活動を早稲田大学が行っていることを知らなかったため、活動が見える化されて外部に発信されることでこのような活動に興味を持って入学する学生が増えていくのではないかと思いました。

- 「とにかく地域へ行く 関わりやすい人と関わる」という内容がとても印象に残りました。外から来た若者が地域に入っていくことをよく思わない方も少なからずどの地域にもいるのではないかと思うため、特に活動を始めたばかりのときには関わりやすい人・地域と関わっていくことが持続して活動していくためには重要だと思いました。

- 平時に地域連携・貢献活動をやることの意義を見出しにくく、継続していく難しさがあるという内容がとても印象的でした。その難しさを乗り越えていくために挑戦し続けることができる熱意が必要なのだと気付かされました。

- 民間企業が実践する活動の具体的な事例を知ることができ、とても勉強になりました。

- 純粋に、多くの人数の前で緊張の素振りも感じさせず話されていたことに、同じ大学生としてとても尊敬しました!

シンポジウム内でもあったように各々の地域連携活動や地域自体への情熱、愛着を感じることができ、改めてそれらの大切さを感じることができました。