ワークショップ概要

企業名:株式会社読売新聞

テーマ:日本の「貧困」を解決せよ!~現場を取材し、考え、提言する~

参加学生数:10名(2チーム)

募集要項はこちら

参加者による最終報告書はこちら

公式ワークショップ活動の様子

■初回オリエンテーション(7月6日)

自己紹介・事前課題の発表に続き、初回から早速グループワークを実施しました。前半は貧困に陥る可能性のある人々のタイプを分類し、その社会的要因を列挙しました。後半は新聞の読み方から情報の探し方まで、プロの記者から指導を受けました。

■取材(8月上旬)

以下2か所の団体へ取材に行き、貧困支援の実態を体験することで、本やインターネットで得る情報以上のものを学ぶことができました。実際に現場に赴くことは、血の通った提言に結び付けるためには必要不可欠なプロセスです。取材の中で出会った支援対象者の方との交流が心に残り、ワークショップ後も貧困問題に取り組んでいこうと決意した学生もいました。

・認定NPO法人自立生活サポートセンター・もやい 様

入居支援事業、生活相談・支援事業、交流事業、広報・啓発等、各事業の説明、交流事業でコーヒー焙煎などの現場取材に2日間ご協力いただきました。

・特定非営利活動法人Learning For All 様

学習支援事業、居場所支援事業、人材育成、普及啓発等、各事業の説明、子どもへの学習支援や居場所作りの現場取材に2日間ご協力いただきました。

学習支援事業で、ボランティアの大学生教師(奥)と一緒に勉強をする子どもたち(都内で)

学習支援の理念や手法について、早大生に説明するLFAの石神さん(右)

学習支援事業で、子どもたちと一緒に勉強するボランティアの大学生教師(都内で)

雰囲気はほんわかと……LFAの居場所支援拠点での活動の様子(LFA提供)

LFAの居場所支援拠点で絵本を読み聞かせるスタッフ(LFA提供)

皆でワイワイガヤガヤと食べる。LFAの居場所支援拠点で食事をする子どもたち(LFA提供)

■グループワーク(8月~9月)

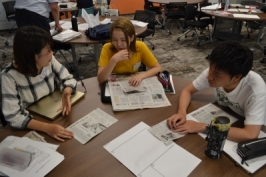

前半は、なかなか身近で感じることができない日本の貧困について理解を深めるべく、文献を大量に読み込み、何度もレポートを作成しました。短期間にたくさんの宿題を課され、学生たちは苦しみながらも、「人に読ませる文章を書く」スキルを学んでいきました。

後半は、数多くある貧困の形態の中でも、「子どもの貧困」「非正規労働者の貧困」のそれぞれのテーマにスポットを当て、2チームに分かれて、グループワーク中心の活動を行いました。記者による講義の後も夜遅くまで残り、調査・現状分析・提言を作り上げていきました。

■最終報告(9月26日)

読売新聞社本社にて、読売新聞の老川会長、本学の田中総長を前に、3ヶ月間の成果を最終報告しました。発表ぎりぎりまで資料を直し、何度も発表の練習をし、それぞれ緊張しながらも堂々とした発表ができました。老川会長・田中総長は学習支援関連や正規雇用者率を上げるための提言について特に興味をもたれ、意見交換をおこないました。

最後は読売新聞本社のレストランで懇親会を行ない、3ヶ月に渡るプロジェクトを無事駆け抜けた学生たちの笑顔が見られました。

最終報告会の様子はこちら

参加者の声(抜粋)

・最終報告を終え振り返ってみると、ほとんど貧困問題に関して知らない状態から、膨大な量の文献を読み、課題をこなすなかで、自分たちなりに納得のいく内容の提言をできる状態まで成長できたことに驚きました。また、その過程で実際にNPOを訪れて取材を行い、それをルポ記事にするなど、このワークショップでなければできない経験をたくさんさせてもらったことにはとても感謝しています。このワークショップに参加したことは、必ず将来の糧になると思います!(政治経済学部1年 百合岡萌々さん)

・良かった点は、ルポの作成や取材の仕方などを新聞記者のプロの方々に教わることができた事です。また、最終報告に使う書類への添削やアドバイスを職員さん全員がくださって何度もブラッシュアップされたため、レポートやプレゼンの作り方も学べました。答えのない問題を突き詰めて考え、自分の考えを持つ練習ができました。また、改善点としては、日程や発表の流れ、方針を最初でしっかり話しておくべきだと思います。進むたびに少しずつ方針が見えてくるという感じだったので、最初からグループを二班に分けるなら、テーマから決めてそれにふさわしい取材先に伺うなどもっと計画的に選択したかったです。また、最終発表後の質疑応答の時間が短すぎて折角理論武装してたのに、不完全燃焼感があったと思います。何はともあれ、プロプロを経てものすごい達成感と成長、そして大きな自信を手に入れることができました。支えてくれたチームメンバーや職員さん、記者の方々のおかげです。このメンバーで本当に良かったと思います。ありがとうございました。(人間科学部1年 中下咲帆さん)

・ごくごく狭い行動・交友範囲で生きてきた、高校までの自分とは違う行動をとってみよう、という簡単な思い付きで応募してみた今回のワークショップだったが、その試みは大いに成功したといえるだろう。2ヶ月間ほどの間に経験したことは今までの己の人生になかったことばかりで、自らの見識の狭さと経験の浅さと発想の貧しさを痛感する日々だった。また、ワークショップが終わった後、毎週のように8時9時まで残って行った自主ミーティングは、存外に楽しいものであった。忘れがたく、何事にも代えがたい経験が出来たという確信がある。このワークショップに携わって下さったすべての関係者に、心から感謝したい。(政治経済学部1年 岩佐拓海さん)

・高校時代に参加したボランティアがきっかけで日本の貧困に関心を持ち、当ワークショップに応募しました。印象的だったのは3ヶ月という短い活動期間の中で様々な貧困の当事者や研究者などからお話を伺えたことです。書籍だけではみえてこない実態が、実際に現地に赴いて自分の目で見て生の声を聞くことで可視化されることが多々ありました。そして、一筋縄では解決できない「貧困」に関して本音で意見をぶつけ合えたこのメンバーとの出会いは間違いなく私の学生生活の財産となりました。

企業担当者コメント

・社会問題の解決をテーマにしたことや、学生は提言だけでなく取材ルポにも取り組んだ点で、野心的なワークショップだった。このため、毎回、入念な準備をして「授業」に臨んだ。それに応えて、学生のみなさんはよく頑張ってくれたと思う。このワークショップを一緒になって支えてくれた早大の職員やNPOのみなさんにも感謝したい。

・30年余り前の学生時代に書いたゼミ論は「クーデターの発生要因」。約20年前の地方勤務時代に書いた本は『わたしたちは豊かですか? 地方自治を検証する』。それからずっと文系とは畑違いの理系や医学の話ばかり取材してきましたが、今回出会ったテーマが「日本の貧困」。遠くへ投げたはずのテーマがなぜか、ブーメランのように舞い戻ってきました。なんとも不思議な縁(えにし)ですが、早稲田の優秀な学生たちと一緒に勉強できて、しんどくも楽しいひと時でした。ありがとうございました。

担当職員の後記

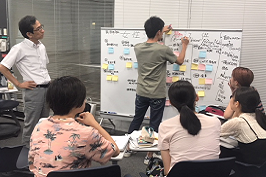

テーマが重く専門的であったため、問題の全容を捉え現状を把握する部分に時間がかかった。学生たちは、なかなか身近には感じられない課題について、自分事として引き寄せて提言に結び付けることに苦心していた。グループワークの段階では、人の意見を否定せずにまずは自由にアイデアを出させること、そこから枠組みをつくって集約させることについて助言をおこなった。またいつまでに何をどの程度進めればいいのか、ゴールから逆算してスケジュールを考えていくことを、都度伝えた。

読売新聞の方の言葉への感度、情報収集の仕方(新聞・文献からのファクトを集めから、現場取材まで)は職員としても非常に勉強になった。現場で起きている事実を自ら自分が赴いて確かめることはどんな仕事にも通じる大切な姿勢であると感じた。

問い合わせ先

教務部教育連携課

[email protected]