アントレプレナーシップセンターでは、本学の研究成果をもとにしたベンチャー企業の創出を目的としたPoC(概念実証)プログラム「Waseda PoC Fund Program」を実施しています。

【2025年度公募】

本プログラムは2020年から開始し、2020-2024年度は、JST 大学・エコシステム推進型(スタートアップエコシステム形成支援) 大学推進型の採択を受けて実施する【タイプS】、本学の提携VCである(ウエルインベストメント株式会社、Beyond Next Ventures株式会社)の寄附等を財源としたファンド【タイプA、B】として実施していました。いずれのタイプも本学の研究成果をもとに、本学教員または学生の提案に基づくベンチャーを創出するために必要な仮説検証の資金支援を行うことで、起業を通じた研究成果の社会還元を目的とするものです。2020-2024年度にかけて29件の課題を採択し、うち7件が起業しています。

世界的に拡大の一途を辿っている2型糖尿病の進展を抑制し改善することが、罹患者の生活の質の維持と健康長寿の延伸の実現のための喫緊の課題である。2型糖尿病に対する既存の治療薬は短期的には血糖値を改善できるが、通常、病態が顕性化した時点で既に機能的な膵β細胞数の減少が生じていることから、早晩、良好な血糖値のコントロールが難しくなり、より重篤な心血管イベントが発症し罹患者の生活の質を著しく損ねてしまう。そのために、既存の治療薬とは全く異なる作用点に働きかけ、正常なインスリン分泌能を持った膵β細胞数を増やす新たな治療薬の開発が必要である。本研究では、膵β細胞に直接働きかけ、機能的な膵β細胞量を増やすことができるタンパク質と同様な薬理作用を示す抗体類似タンパク質シーズ医薬品の開発とその効果検証に取り組む。

世界的に拡大の一途を辿っている2型糖尿病の進展を抑制し改善することが、罹患者の生活の質の維持と健康長寿の延伸の実現のための喫緊の課題である。2型糖尿病に対する既存の治療薬は短期的には血糖値を改善できるが、通常、病態が顕性化した時点で既に機能的な膵β細胞数の減少が生じていることから、早晩、良好な血糖値のコントロールが難しくなり、より重篤な心血管イベントが発症し罹患者の生活の質を著しく損ねてしまう。そのために、既存の治療薬とは全く異なる作用点に働きかけ、正常なインスリン分泌能を持った膵β細胞数を増やす新たな治療薬の開発が必要である。本研究では、膵β細胞に直接働きかけ、機能的な膵β細胞量を増やすことができるタンパク質と同様な薬理作用を示す抗体類似タンパク質シーズ医薬品の開発とその効果検証に取り組む。

野球選手に頻発する慢性疼痛性障害である『野球肩』や『野球肘』を予防するための革新的なシステム「運動解析ドック」を構築するための基盤となる動作評価システムおよび肘関節抗ストレス筋力測定システムを開発する。これらのシステムは、投球動作に含まれる障害発症因子を特定し、野球選手の個々の問題点をリアルタイムで評価するもので、効果的な予防法やトレーニング・リハビリテーションを提供・指導するサービスとなる。

野球選手に頻発する慢性疼痛性障害である『野球肩』や『野球肘』を予防するための革新的なシステム「運動解析ドック」を構築するための基盤となる動作評価システムおよび肘関節抗ストレス筋力測定システムを開発する。これらのシステムは、投球動作に含まれる障害発症因子を特定し、野球選手の個々の問題点をリアルタイムで評価するもので、効果的な予防法やトレーニング・リハビリテーションを提供・指導するサービスとなる。

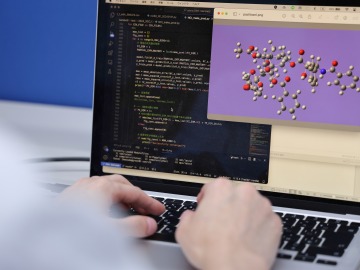

膨大な種類の化合物ライブラリーからがん治療薬として有望な化合物を高速にスクリーニングするために、独自の予測精度向上技術を導入した人工知能(AI)による抗がん活性予測システムを開発し、有効となる可能性のあるがん治療薬を提案する。提案した化合物が有効かどうかを実際の実験により実証する。将来的には本システムを、他の様々な生物活性の予測に適用することで「包括的な生物活性予測AIシステム」に拡張し、データベースに未登録の活性化合物を効率的に見出し、創薬分野へ貢献する。

膨大な種類の化合物ライブラリーからがん治療薬として有望な化合物を高速にスクリーニングするために、独自の予測精度向上技術を導入した人工知能(AI)による抗がん活性予測システムを開発し、有効となる可能性のあるがん治療薬を提案する。提案した化合物が有効かどうかを実際の実験により実証する。将来的には本システムを、他の様々な生物活性の予測に適用することで「包括的な生物活性予測AIシステム」に拡張し、データベースに未登録の活性化合物を効率的に見出し、創薬分野へ貢献する。

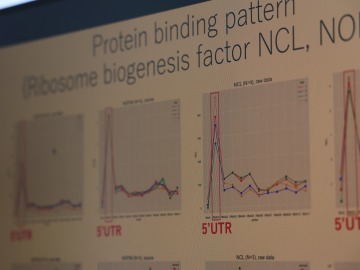

SARS-CoV-2などの新興ウイルス感染症に係る治療薬開発は、感染症発生からできる限り早期に実現する社会的ニーズがあり、変異株の出現にも迅速に対応する必要がある。本プロジェクトでは、任意のRNA配列に結合するタンパク質複合体を、安全、迅速、かつ定量的、網羅的に高解像度で同定する新規手法を開発することで、RNAを標的とした新しい創薬スクリーニング技術を開発することを目指す。

SARS-CoV-2などの新興ウイルス感染症に係る治療薬開発は、感染症発生からできる限り早期に実現する社会的ニーズがあり、変異株の出現にも迅速に対応する必要がある。本プロジェクトでは、任意のRNA配列に結合するタンパク質複合体を、安全、迅速、かつ定量的、網羅的に高解像度で同定する新規手法を開発することで、RNAを標的とした新しい創薬スクリーニング技術を開発することを目指す。

イノベーション人材の育成に、アートは重要な要素である。本プロジェクトでは、鑑賞者を表現者にする新感覚インタラクティブ・ロボット・アートの事業化を行う。申請者らは、安全な飛行方式を用いて新感覚のアート体験を誘発する「ソフト飛行ロボット」の開発技術と、ロボットをアートに活用するノウハウを有している。当研究室から創出された、ソフト飛行ロボットを用いたインタラクティブ・ロボット・アートは、ロボットとのインタラクションやロボットの身体性を活用した新感覚の鑑賞体験を生み出し、鑑賞者を表現者に変える。申請者らは、インタラクティブ・ロボット・アートを通して、表現体験の輪を広げ、創造的な社会を実現する。

イノベーション人材の育成に、アートは重要な要素である。本プロジェクトでは、鑑賞者を表現者にする新感覚インタラクティブ・ロボット・アートの事業化を行う。申請者らは、安全な飛行方式を用いて新感覚のアート体験を誘発する「ソフト飛行ロボット」の開発技術と、ロボットをアートに活用するノウハウを有している。当研究室から創出された、ソフト飛行ロボットを用いたインタラクティブ・ロボット・アートは、ロボットとのインタラクションやロボットの身体性を活用した新感覚の鑑賞体験を生み出し、鑑賞者を表現者に変える。申請者らは、インタラクティブ・ロボット・アートを通して、表現体験の輪を広げ、創造的な社会を実現する。

※本課題での検証を元に、2023年4月に「株式会社Bio PhenoMA」が創業しました。

※本課題での検証を元に、2024年5月に「Welness AP Science株式会社」が創業しました。

※本課題での検証を元に、2021年11月に「株式会社HatsuMuv」が創業しました。

※本課題での検証を元に、2021年7月に「ハインツテック株式会社」が創業しました。

※本課題での検証を元に、2021年11月に「Ussio lab.株式会社」が創業しました。

※本課題については2021年タイプS「感温塗料計測による半導体熱設計の革新」プロジェクトで検証を継続しています。

※本課題での検証を元に、2022年4月に「Nanofiber Quantum Technologies株式会社」が創業しました。