- ニュース

- レジスタンストレーニング時の筋疲労度評価をより簡単に

レジスタンストレーニング時の筋疲労度評価をより簡単に

- Posted

- Tue, 14 Jan 2025

概要

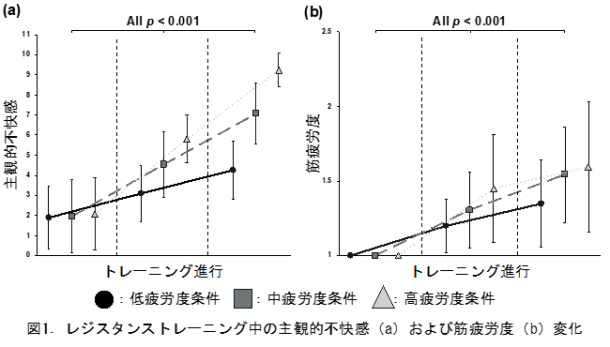

本研究では、レジスタンストレーニング中の筋疲労指標として、主観的運動強度スケール※1の妥当性を検討しました。結果として、主観的不快感とSpectral Fatigue Index※2が類似した変化を示し、両者の間には有意な相関関係が確認されました(図1)。このことから、主観的運動強度スケールは、レジスタンストレーニング時の間接的な筋疲労マーカーとして有用である可能性が示唆されました。

(1)これまでの研究で分かっていたこと

労働やスポーツなど、身体活動が中心となる場面では、筋疲労はよくみられる生理学的現象です。特に、レジスタンストレーニングを行う際には、筋疲労はほぼ避けられない現象と言えます。このレジスタンストレーニング中に生じる筋疲労は、運動パフォーマンスの低下や怪我のリスク増大、さらには慢性的な傷害の発生リスクにつながる可能性があります。そのため、レジスタンストレーニング時の筋疲労を簡便かつ正確に評価することは、指導者、アスリート、そして日常的に筋力トレーニングを行う一般の人々にとって非常に重要です。しかし、筋疲労は複数の生理学的要因が関与しているため、高度な解析技術が必要とされ、これまで筋疲労を即時に評価することは非常に困難とされてきました。

(2)今回の研究で新たに実現しようとしたこと、明らかになったこと

筋疲労が発生すると、疲労感や不快感が顕著になります。主観的運動強度スケールは、これらの主観的な感覚を捉えるための尺度です。このスケールは、利便性が高く、生理学的応答を反映するための信頼性が高いことから、臨床や有酸素運動に関する研究分野で広く使用されてきました。そのため、主観的運動強度スケールは、レジスタンストレーニング時の筋疲労を反映する新たな指標としての可能性が期待されています。しかし、筆者らが本テーマに着目するまで、レジスタンストレーニングにおける主観的不快感と筋疲労の関係を直接調査した研究は存在しませんでした。そこで本研究では、レジスタンストレーニング時における主観的不快感と筋疲労の関係を直接的に構築する初めての試みを行いました。

(3)そのために新しく開発した手法

表面筋電図は、非侵襲的に筋疲労を定量化できる手法の一つです。本研究では、レジスタンストレーニング中に発生した筋疲労を表面筋電図を用いて測定しました。筋収縮時の電気信号を取得し、Spectral Fatigue Indexといったアルゴリズムを用いて筋疲労を定量化しました。一方、レジスタンストレーニング中の不快感を定量化するためには、10段階のBorgスケールを使用して数値化しました。その後、Spectral Fatigue Indexで算出された筋疲労度と数値化された主観的不快感との関係を分析しました。

(4)研究の波及効果や社会的影響

Spectral Fatigue Indexは、主観的不快感と同様の変化を示し、両者の間には有意な相関関係が確認されました。この結果から、主観的運動強度スケールを使用することで、レジスタンストレーニング時の筋疲労を定量化することが妥当であると考えられます。一方、近年レジスタンストレーニングの現場で広く使用されている間接的疲労マーカーである挙上速度低下率に関しては、筋疲労の増加に伴う有意な増加は確認されませんでした。この結果は、挙上速度低下率がレジスタンストレーニング時の筋疲労マーカーとして適切でない可能性を示唆しています。特に、リハビリテーション中の患者やレジスタンストレーニング初心者など、運動実施者が素早く、爆発的に挙上できない場面においては、速度低下率が筋疲労度を正しく反映されない可能性が高いと考えられます。

(5)今後の課題

筋疲労度の増加に伴い、主観的運動強度も有意に増加することが明らかになりました。この結果から、レジスタンストレーニング時に主観的不快感を評価することで、筋の疲労状態を把握できる可能性が示されました。一方で、主観的不快感は息苦しさ、環境、温度、さらにはその日の気分など、本研究でコントロールできなかった要因にも影響を受けることが指摘されます。さらに、主観的運動強度スケールには複数の異なる様式が存在しており、その様式の違いが結果に与える影響についても考慮する必要があります。今後の研究では、筋疲労度以外の主観的感覚に影響を及ぼす要因を適切にコントロールするとともに、スケールの様式間での違いを踏まえた検証を進めることが重要です。

(6)研究者のコメント

本研究では、容易に把握できる主観的不快感と、定量化が難しい筋疲労度との対応関係を構築しました。筆者らは当初、アスリートやトレーニング愛好者を対象に検証を行いましたが、筋疲労度を簡便かつ正確に評価することは、筋力トレーニングを行っている人々に限らず、日常的に労働やデスクワークを行う一般の人々にとっても重要です。例えば、慢性腰痛の発生が脊柱起立筋などの腰周辺の筋肉の慢性疲労と関連することが報告されています。本研究の結果は、筋疲労を容易かつ正確に可視化することで、怪我や慢性障害のリスクを軽減し、ひいては社会全体の医療費削減にも寄与する可能性があると考えられます。

(7)用語解説

※1 主観的運動強度スケール

数字、画像や特定のことばで構成され、運動時に生じるキツさや不快感などの主観的の感覚を定量化する尺度。

※2 Spectral fatigue index

レジスタンストレーニングのような筋の動的収縮が生じる際に、表面筋電図で取得した電気信号から筋疲労度を算出するアルゴリズム。

(8)論文情報

雑誌名:Journal of Functional Morphology and Kinesiology

論文名:Can Perceived Exertion and Velocity Loss Serve as Indirect Indicators of Muscle Fatigue During Explosive Back Squat Exercise?

執筆者名・所属機関名:Zhao Hanye(早稲田大学スポーツ科学学術院), Takanori Kurokawa(早稲田大学大学院スポーツ科学研究科), Masayoshi Tajima(早稲田大学大学院スポーツ科学研究科), Zijian Liu(早稲田大学大学院スポーツ科学研究科), Junichi Okada(早稲田大学スポーツ科学学術院)

Publishment Date(Local Time):16 November 2024

Publishment Date(Japan Time):16 November 2024

URL:https://doi.org/10.3390/jfmk9040238

DOI:10.3390/JFMK9040238

(9)研究助成

研究費名:特定課題研究助成費(研究基盤形成)

研究課題名:Validity of using perceived exertion to assess muscle fatigue during resistance exercises(No.2023C-692)

研究代表者名・所属機関名:趙寒曄(早稲田大学スポーツ科学学術院)