- ニュース

- 「中高齢者における2か月間のラクトトリペプチド摂取と身体活動介入が疲労感に及ぼす影響」に関する研究成果

「中高齢者における2か月間のラクトトリペプチド摂取と身体活動介入が疲労感に及ぼす影響」に関する研究成果

- Posted

- 2023年11月24日(金)

早稲田大学 前田清司教授と筑波大学 小﨑恵生助教らの研究グループは、中高齢者における2か月間のラクトトリペプチド(LTP)※1摂取と身体活動介入が、疲労感は変化させないが、気分および鬱状態を改善することを「Scientific Reports」に報告しました。

研究結果の概要

これまでの研究で分かっていたこと

厚生労働省の調査によると、日本人の60%が少なくともある程度は疲労を感じていることが報告されています。さらに、中高齢者は他の年齢層と比較して特に慢性疲労症候群のリスクが高いことが示唆されています。疲労は、高齢者の日常生活動作や生活の質を妨げる可能性があります。したがって、中高齢者の疲労を予防・改善するための効果的な介入法が必要とされています。

LTPは、発酵乳の中から発見されたタンパク質由来の成分で、アンジオテンシン変換酵素を阻害する作用があることが知られています。我々はこれまでに、8週間のLTP摂取が中高齢者の動脈硬化、血管内皮機能、脳血流速度を改善することを報告してきました。さらに、先行研究において、血管内皮機能が疲労感と関連していることが報告されていることから、LTP摂取は疲労感の改善にも有効である可能性があります。すでに、LTPの単回摂取により、中高齢男性の疲労が一時的に緩和されたことが報告されています。しかし、中高齢者におけるLTPの長期摂取が疲労感に及ぼす影響については、まだ明らかにされていません。

世界保健機関より刊行されている身体活動・座位行動ガイドラインにおいて、身体活動は健康に大きな利益をもたらすことが示されています。これまでの研究では、特に中高強度身体活動時間が疲労感と負の関連を示すことが報告されています。これらの知見は、身体活動介入が疲労状態の改善に有効である可能性を示しています。

さらに、身体活動介入と栄養介入を組み合わせた介入は、生活の質や抑うつ症状の改善に相乗的な効果をもたらす可能性が報告されています。これらの報告に基づくと、身体活動介入とLTP摂取を併用することで、どちらか一方の介入のみで観察されるよりも疲労感が改善する可能性もあります。

今回の研究で新たに実現しようとしたこと、明らかになったこと

本研究では、中高齢者における2か月間のLTP摂取と身体活動介入が疲労感に及ぼす影響を明らかにすることを目的に、ランダム化比較試験を実施しました。

本研究には中高齢者78名が参加しました。研究対象者は、介入前測定終了後、プラセボ群(プラセボを摂取し、身体活動介入には参加しない群)、LTP群(LTPが含まれたサプリメントを摂取し、身体活動介入には参加しない群)、プラセボ+身体活動群(プラセボを摂取し、身体活動介入に参加する群)、LTP+身体活動群(LTPが含まれたサプリメントを摂取し、身体活動介入に参加する群)の4群に群分けされ、介入期間を過ごしました。介入前後でアンケートを用いて疲労感を評価しました。

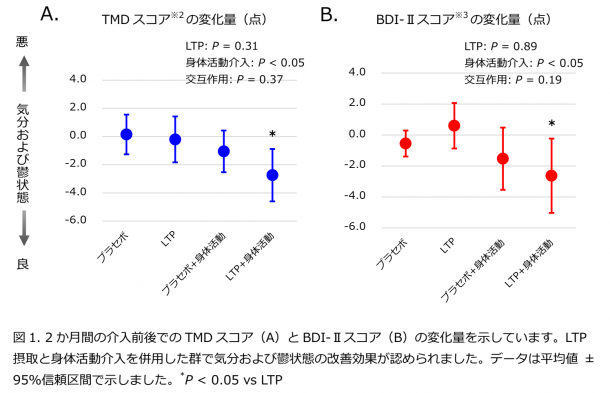

その結果、2か月間のLTP摂取と身体活動介入は疲労感に影響を及ぼしませんでした。しかし、副次評価項目として評価していた気分および鬱状態は、身体活動介入によって改善し、その改善効果は、LTP摂取と身体活動介入を併用した群でより顕著でした(図1)。

そのために新しく開発した手法

本研究で実施した新たな試みとして、プラセボ+身体活動群とLTP+身体活動群の研究対象者に対して、週に一度の教育介入を実施し、研究対象者自身で身体活動を増加してもらった点が挙げられます。介入の結果、介入期間中の中高強度身体活動時間は30分程度増加していました。今後、身体活動介入が疲労感や気分および鬱状態以外の評価項目に及ぼす影響や、介入期間終了後も中高強度身体活動時間は維持されるのかなどについても調査することを予定しています。

研究の波及効果や社会的影響

近年、患者報告アウトカムが重視されており、気分および鬱状態の悪化は心理的機能の低下、抑うつや不安の増大、生活の質低下など、多くの問題と関連することが報告されています。気分および鬱状態の悪化に対する薬物療法は複数存在しますが、副作用の危険性があります。したがって、気分および鬱状態を改善する安全な介入法を確立することは、臨床的に重要です。本研究において、中高齢者における2か月間のLTP摂取および身体活動介入は疲労感には影響を与えませんでした。しかし、身体活動介入は、気分および鬱状態を改善し、その改善効果は、LTP摂取と身体活動介入を併用することでより顕著に認められました。本研究から得られた成果は、中高齢者における気分および鬱状態を改善するための介入法の確立に貢献できる可能性があります。

今後の課題

本研究は、研究対象者の人数が少なく、介入の影響を探索的に検討する位置づけのランダム化比較試験です。したがって、今後、より多くの研究対象者における検証的なランダム化比較試験を実施する必要があります。

研究者のコメント

本研究の成果が、精神的な悩みを抱える中高齢者の生活の質向上に貢献することを期待しています。本研究を完遂できたのは、ご参加いただいた研究対象者や研究遂行のサポートをして頂いた筑波大学 中田由夫研究室のメンバーのお陰です。また、本研究はアサヒグループ食品株式会社との共同研究の成果です。ご協力いただいた方々に心より御礼申し上げます。

用語解説

※1 LTP

LTPは、バリン-プロリン-プロリンとイソロイシン-プロリン-プロリンの総称で、乳酸とバクテリアのタンパク質分解作用によってカゼイン乳タンパク質から単離されました。LTPはアンジオテンシン変換酵素を阻害する作用があり、過剰摂取の場合の安全性も確認されています。

※2 TMDスコア

Profile of Mood States second edition(POMS2)というアンケートを用いて評価される総合的な気分状態を表す指標です。スコアが低いほど、気分状態が良好であることを示します。

※3 BDI-Ⅱスコア

Beck Depression Inventory Second Edition(BDI-Ⅱ)というアンケートを用いて評価される鬱状態を表す指標です。スコアが低いほど、鬱状態が良好であることを示します。

論文情報

雑誌名:Scientific Reports

論文名:Effects of lactotripeptide ingestion and physical activity intervention on the fatigue status of middle-aged and older adults: a randomized controlled trial

執筆者名(所属機関名):

Masaki Yoshioka1,2, Tomoko Kaneko1, Karen Yoneko1, Masahiro Matsui1,2, Shoya Mori1,2, Natsumi Nishitani1, Qin Wenxing1, Kei Ouchi1, Risa Yasuda1, Hayate Namatame1, Tomohito Sato1, Jiyeon Park1, Yoshio Nakata1, Seiji Maeda1,3, Keisei Kosaki1

(1University of Tsukuba, 2Japan Society for the Promotion of Science, 3Waseda University)

掲載日時:2023年9月21日

掲載URL:https://www.nature.com/articles/s41598-023-41669-2

DOI:10.1038/s41598-023-41669-2

研究助成

研究費名:アサヒグループ食品株式会社との共同研究資金

研究課題名:「ラクトトリペプチド」摂取が血流および運動能力に及ぼす影響に関する研究

研究代表者名(所属機関名):前田清司(早稲田大学)、小﨑恵生(筑波大学)