夢への一歩は「強く思う」こと。そうすれば行動が伴ってくる。

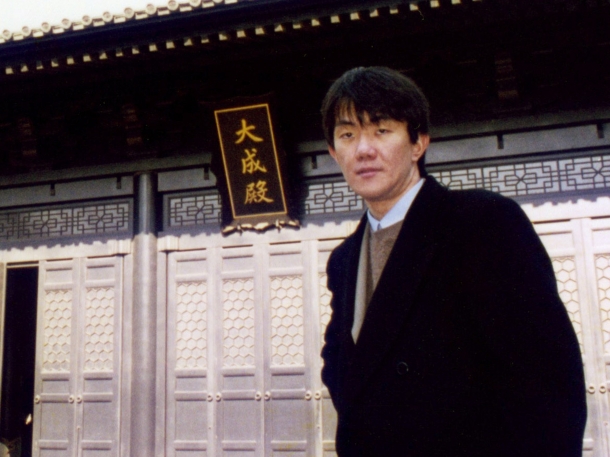

日本語学者・辞書編纂者

飯間 浩明(いいま・ひろあき)

飯間さんのTwitterは言葉や辞書編纂にまつわる興味深い情報を日々発信し、人気を集める

「小さいころから国語は好きでした。でも、『国語』といっても小説や詩もあれば、古文、漢文もあります。私の好きな国語は何なのか? 大学に入った時点ではまだ分かっていませんでした」。

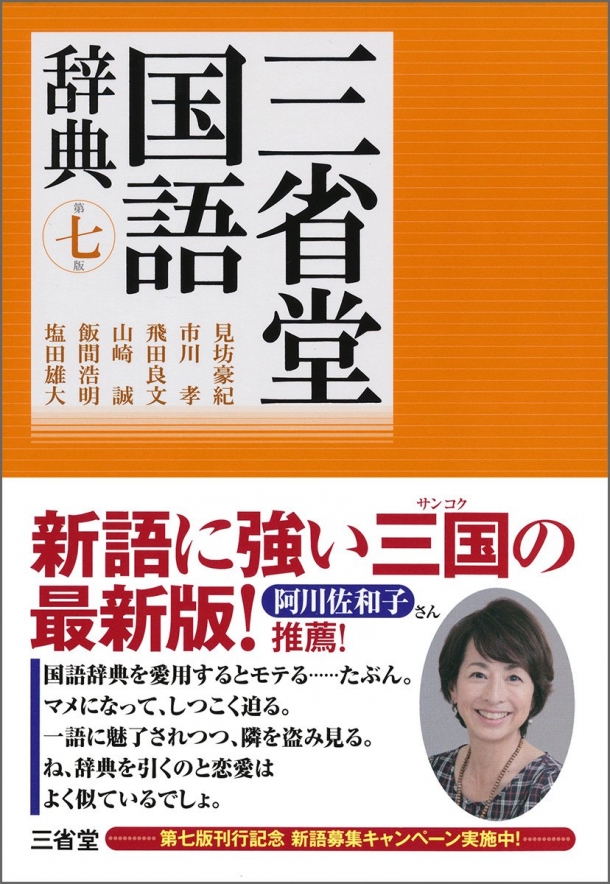

辞書編纂(へんさん)者として『三省堂国語辞典』(以下『三国』)の編集委員を務める飯間浩明さん。辞書編纂の仕事以外でも、テレビ番組やインターネットなどさまざまな媒体で日本語の魅力を発信し続けている。そんな飯間さんが自らの「専門分野」を見つけたのは、早稲田大学時代のある講演会、そして大学院時代に読んだある本との出合いがきっかけだった。

『万葉集』『源氏物語』と共に過ごした早稲田時代

飯間さんが早稲田大学に入学したのは1986年のこと。その翌年、7号館の旧小野記念講堂で行われた国語学者の故・大野晋(おおの・すすむ)の講演会に参加したことが、その後の人生の分岐点となった。

学部生時代の愛読書『万葉集』

「大野先生は、日本の古い言語と南インドで使われるタミル語は似ている、という『日本語・タミル語同系説』を提唱された方です。その説自体は、実は当時も今も賛同者はあまり多くありません。でも、その講演会で大野先生はこんなことをおっしゃいました。『私の説を批判するなら、まず「万葉集」を読んで奈良時代の言語を知ってください。「源氏物語」を読んで平安時代の言語について学んでください』と。それを聞いて私は、『万葉と源氏を読まなきゃ』と思ったんですね」。

講演会の帰り道、すぐに大学生協で『万葉集』全4巻を購入した飯間さん。以降、卒業論文のテーマにもするなど、『万葉集』と共に過ごす大学生活が始まった。

「何を考えたのか、読むだけではなく、全部覚えてやろうと思ったんです。一応、一巻は全部覚えたはずなんですが…残念ながら今ではほぼ忘れてしまいました(笑)。でも、無駄なことだったかといえば決してそうではありません。フレーズとして忘れていても、言葉の意味は覚えているわけです。それが今、辞書編纂者として役に立っていますね」。

現代語にも興味を持ち始めた大学院生のころ

大学卒業後は早稲田大学大学院に進学。『源氏物語』を中心に古典の研究を重ねる一方、ある本との出合いによって「現代語」にも興味を持ち始めるようになった。故・見坊豪紀(けんぼう・ひでとし)の著書『ことばのくずかご』だ。

「辞書には載らない笑える言葉、考えさせられる言葉などをまとめた本でした。これがとにかく面白くて、この見坊さんという人物は誰だろう? と思ったら、実は『三国』をほぼ一人で編纂した、辞書編纂界の偉人でした。大野晋もすごいけれども見坊豪紀もすごいぞ! と思ったのが運の尽きですね(笑)」。

大学院在学時の1995年ごろ、スクラップ帳に新聞記事などを集め始めた

見坊豪紀の著書によって、現代語に深く関心を持つようになった飯間さん。特に、見坊が辞書を編むため、常日頃から気になった言葉を集めていた、というエピソードを知ると、飯間さんもいつしか新聞や雑誌から珍しい言葉を拾うことが趣味になったという。

「例えば『ファミリーレストラン』。この言葉が広まり始めたころ、『ファミレス』とは略さず、『ファミレ』と略す人がいました。『なるほど。“ファミレ”か!』と、その文字が書かれていたところを切り抜いてファイリングするわけです。そんなことを趣味で続けていた折、たまたまなんですが『三省堂類語新辞典』を作るアルバイトのお誘いを受けたんです」。

大事なことは、その言葉が相手に届くかどうか

「(笑い声を表す)www」「キター!」など、ネットスラングを含む新語の積極的な採用は、『三国』の特徴の一つ

アルバイトとはいえ、辞書編纂の世界に足を踏み入れた飯間さん。そして、そのアルバイトがきっかけとなって、2005年に大きな転機を迎えた。憧れの『三国』編集委員に抜てきされたのだ。

「類語辞典のアルバイトの際、『見坊先生を尊敬して、自分でも言葉集めをしています』と雑談したことを編集者の方が覚えていて、声を掛けてくださったそうです。『いつか辞書を作りたいなぁ』と夢見たことはありましたが、それが実現するなんて思ってもいませんでした。そこから、寝ても覚めても言葉を集め、意味を考え、原稿を書くという毎日が始まりました」。

編集委員として初めて辞書編纂に携わった『三国』は2008年刊行の「第6版」。その後も版を重ね、2014年には「第7版」が刊行。飯間さんにとっても、前回以上に深く関わった一冊となった。だが、「はっきり言って課題ばかりです」と言葉を続けた。

「言葉はどんどん変わります。毎日のように新しい言葉が生まれ、当たり前のように使っている言葉の意味もいつの間にか変貌するからです。例えば『車』という言葉は、100年前は『人力車』を指しました。それがいつしか『自動車』を指すようになり、昭和の時代と今のエコカーの時代とではその内実も変わっています。毎回完成した時点では『素晴らしい辞書ができた』と思うんですが、その満足感は1カ月持続するかどうか。すぐに、これも直さなきゃ、あれも直さなきゃ、となってしまいます。でも、その変化に気付くのがまた面白いんですけどね」。

『三国』アプリ版で「ブラウン管」の項を示しながら、「テレビに使われていたと書いてあっても、今の子どもたちには分からないでしょう。このように、対象物が同じでも説明の仕方は変えていかなくてはなりません」

そんな「変化し続ける言葉」だからこそ、若い世代に伝えたいことがあるという。

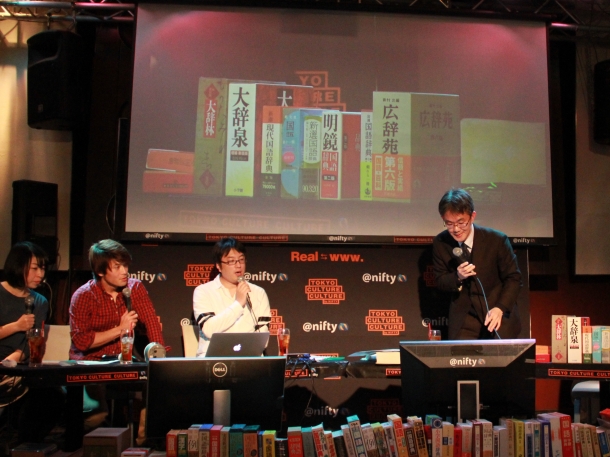

ニフティの情報Webサイト「デイリーポータルZ」主催の「国語辞典ナイト!」で、国語辞典の魅力を“辞書マニア”と語り合った

「言葉を『正しい/間違い』で価値判断しないでください。言葉を使う上で一番大事なことは、その言葉が相手に届くかどうか。言葉の意味は時代によっても、状況によっても変わります。教科書的に正しいとされる言葉を使っていれば間違いない、ということは決してありません。その言葉で相手に誤解を生まないか、ということに注意を向けて、伝わる言葉を使ってほしいと思います」。

最後に、「いつか辞書を作ってみたい」という夢をかなえた飯間さんに、夢を現実のものとするための秘訣(ひけつ)を聞いた。

「強く思い続けること、じゃないでしょうか。何か一つのことを思い続け、そのことばかりを考える生活をしていると、自然と行動が伴ってきます。私の場合、『辞書の仕事ってすてきだな』と思ったら、自然と自分でも言葉を集めていました。そんなところから目標に近づいていくんだと思います。でも、実は昔から『お金持ちになりたい』と思っていて、これはまだかなっていません(笑)。たぶん、お金持ちになりたい気持ちより、辞書を作りたい気持ちの方が強いからでしょう。より強い気持ちの方が天に通じるんじゃないでしょうか」。

【プロフィール】

飯間 浩明(いいま・ひろあき)

1967年香川県生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。同大学院文学研究科博士後期課程単位取得。専門は日本語学。『三省堂国語辞典』編集委員。主な著書に『伝わる文章の書き方教室』(ちくまプリマー新書)、『辞書を編む』(光文社新書)、『辞書編纂者の、日本語を使いこなす技術』(PHP新書)などがある。また、NHK『使える!伝わる にほんご』などのテレビ番組、自身のTwitter(@IIMA_Hiroaki)でも日本語の魅力を発信し続けている。