日本の古典文学の魅力

私は8世紀初頭に編纂された『出雲国風土記』を研究しています。

私の主な研究テーマである『古事記』には出雲を舞台とする興味深い神話が豊富に掲載されています。特に出雲大社の大祭神オホナムチが活躍する国造り・国譲り神話は『古事記』(『記』)および、同じく私の研究対象である『日本書紀』(『紀』)、そして『出雲国風土記』に共通する重要なモチーフです。ところが、このほぼ同時期に成立した3書に描かれる神々の姿は微妙に異なっています。私は似た要素や違いを調べ、出雲の発するメッセージは何なのかを考えてみたいと思い、『記』『紀』に続いて『出雲国風土記』の研究を始めました。

『出雲国風土記』は長く地理誌として捉えられ、『記』『紀』の神話を理解するための二次資料として考えられてきましたが、近年では、『出雲国風土記』そのものの価値を見出す研究が行われるようになってきています。例えば、文学研究の方では、『記』『紀』の影響を受けつつも、編纂の最終責任者だった出雲国造(いずものくにのみやつこ)廣嶋の自分なりの理解や主張に基づいて書かれたとする見方があります。そのようななか、私は、出雲の神祇の総斎としての廣嶋の意向が反映されていると思われる当風土記の「飯梨郷条(いひなしのさとのじょう。飯梨は飯成とも書かれる)」に注目しています。

カザフスタンで生まれ育った私が日本の古典文学に興味を持ったのは高校生の時、ロシア語で読んだ『枕草子』がきっかけでした。1000年の時と場所を隔てて当時の私と共通する感情が描かれていたのには驚きました。その後日本に留学してさらに古い本があることを知り、『古事記』の研究を始めました。

『記』『紀』と『出雲国風土記』の成立

ヤマト朝廷は7世紀から8世紀初めにかけ、大化の改新や大宝律令制定を経て、天皇を中心とした中央集権的な律令国家の体制を整えると、8世紀初め、国の成り立ちを整理しようと神話を含む歴史書『記』『紀』の編纂を命じました。

一方、地方の文化風土や地誌などは、それぞれの国で記録して提出するよう命じ、この上申文書(解[げ]という)が後に「風土記」とされました。『出雲国風土記』は、ほぼ完本として残る唯一の風土記で、奥付には「国の造にして意宇(おう)の郡の大領を帯びたる外正六位上勲十二等出雲の臣廣嶋」が編纂に関わったことが記されています。廣嶋は中央から任命された意宇郡の郡司として政治に関与すると同時に、出雲国造として出雲全土の神々の祭祀権を掌握していたとみられます。

国造り・国譲り神話とは、出雲の神オホナムチ(『古事記』では大国主[オホクニヌシ]の名前で登場する)が地上世界を造り、その支配権を皇室の祖神アマテラスに譲ったという物語です。オホナムチが「葦原中国(あしはらのなかつくに)」(地上世界のこと)を造ると、アマテラスは「私の子孫たちが統治するべきだ」と言い出し、次から次へと使者を派遣します。最後にタケミカヅチが交渉に成功し、オホナムチは立派な宮殿(図1の出雲大社)を建ててお祀りをしてもらう代わりに国譲りに同意します。

図1 古代の出雲大社の模型

出雲大社は高さが129mもあったとされる。古代出雲歴史博物館にて撮影。

「神々との共同食」とは

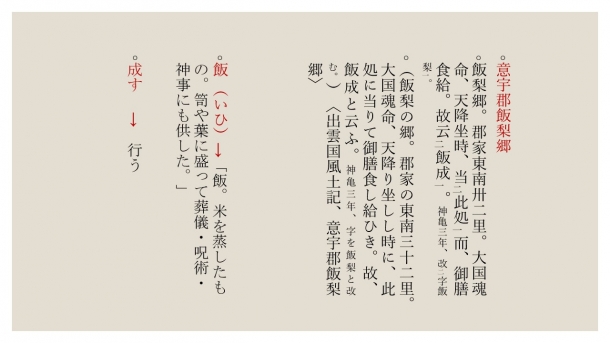

一方で、『出雲国風土記』の「意宇郡飯梨郷」の説話(図2)には、当風土記独自の神格と見られる大国魂命(オホクニタマ)という神が出現します。この神は偉大なる国土の霊魂を神格化した名であることがうかがえます。

図2 意宇郡飯梨郷

現代語にすると「飯梨郷。郡家の東南32里。大国魂命が天から降ってこられたときに、ちょうどここで御食事(いひ)を召し上がった(なした)。だから、飯成(いひなし)という。〔神亀3年(726)、字を飯梨と改めた〕」となる。「飯(いひ)を成す」という郷名は、飯を食べることが儀式の一部であり、神聖な意味をもつことを表す。

『古事記』では、「大御食(おほみけ)」や「御食(みけ)」は神に捧げる神饌を意味し、「御膳」(みいひ)も「その地の神に捧げる食事」と捉えられています。そのため、同説話は「大国魂が意宇郡の飯梨郷に降り立ち、聖なる神饌を土地の神々に献上し、自らも食べた」と解釈されます。

大国魂がなぜ自分でも神饌を食べるのか。そのヒントは、代々出雲国造家に伝わってきた「火継(ひつぎ)神事」や「新嘗会」(しんじょうえ)の祭祀にみることができます。国造の代替わりに行われる火継神事では、国造は神聖な火で焚かれた米を神へ献上し、神前でいただきます。毎年行われた新嘗会でも同様の儀礼が行われました。神々と食事を共にすることにより、国造は神々の霊魂をまとい、神々と一体化していたと考えられます。なお、斎食を調理する火を鑚(き)りだすために用いられる燧臼(ひきりうす)・燧杵(ひきりぎね)は出雲国造家の神器とされ、熊野大社の鑽火殿(さんかでん)で奉安されています。

図3 熊野大社の鑽火殿

つまり、大国魂は飯梨の地で神饌を食べることで出雲の神々と一体化したと解釈できます。意宇郡に拠点をおいていた廣嶋が飯梨郷条を編纂することで、自らを出雲の神々の霊威を身に付けた大国魂に投影したのではないでしょうか。

出雲国造は8世紀初頭、天皇の即位に近い時期にヤマトに参向し、寿詞を奏上する神賀詞(かむよごと)奏上儀礼を行っていました。国造はそこで自らが出雲の神々を祀っていることを述べ、出雲全土186社に鎮まる神々の代表として祝福の言葉を伝えました。

出雲とヤマトは、神賀詞奏上儀礼を中心に、宗教的・祭儀的空間を共有していました。ヤマト朝廷との関係を意識した廣嶋は、出雲の神々を祭る自らの祭祀者としてのカリスマを高めるため、飯梨郷条を構成したと考えられます。『出雲国風土記』は中央が編纂した神話を一方的に受容したのではなく、出雲国造の独自の視点を反映して成立したものと言えます。

取材・構成:井上裕子

協力:早稲田大学大学院政治学研究科J-School